Die Baumeister der Unas-Pyramide

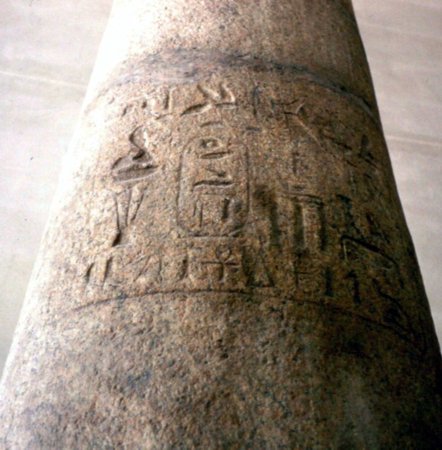

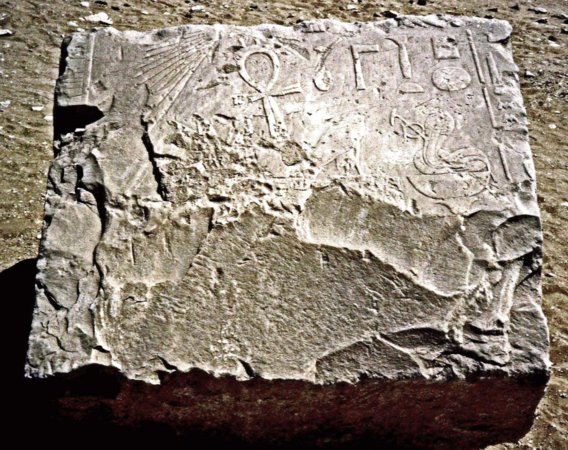

verwendeten Tura-Kalkstein als Verkleidung für die Pyramide, die aber außer

von wenigen heute nicht mehr gut erhalten geblieben ist. In den untersten

Schichten ist sie teilweise noch in situ erhalten. Hier fanden die

Forscher auf der Südseite eine Inschrift aus der 19. Dynastie von Prinz

Chaemwese (Sohn von Ramses II.), welche der Prinz hier an der

Pyramidenverkleidung anbringen ließ. Der Archäologe Jean Ph. Lauer konnte

sie aus Fragmenten neu zusammensetzten.

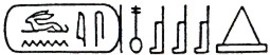

Reste der erhaltenen

Restaurierungsinschrift

auf der Südseite der Unas-Pyramide von Prinz Chaemwaset |

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro

- all rights reserved - |

Chaemwese berichtet in dieser

Inschrift über die von ihm - im Auftrag seines Vaters - vorgenommenen

Restaurierungsarbeiten an der Unas-Pyramide. Die Inschrift, die J. P. Lauer

1973 an der Südseite der Pyramide machte, befand sich auf zwei mit großen

Hieroglyphen beschrifteten Verkleidungs-Blöcken, die exakt zusammenpassten.

Weitere Fragmente ließen sich hinzufügen und in situ fand man auf der

Südseite der Pyramide auf einem Verkleidungsblock eine dazugehörige weitere

Inschriftenzeile. Diese bildeten das untere Ende einer Inschrift, die - wie

Marie Felix Drioten gezeigt hat - die kompletteste bekannte Version eines

Textes darstellt, der im Auftrag von Ramses II. an bestimmten Bauswerken der

memphitischen Nekropole angebracht wurde (auf Anregung seines Sohnes

Chaemwese, der Hohe Priester des Ptah zu Memphis war und sich häufig in den

Restaurationstexten aus der Zeit Ramses II. findet). Chaemwese berichtet hier,

dass er sich auf Befehl seines Vaters Ramses II. um die Wiederherstellung

dieser Pyramide gekümmert habe und dabei den Namen des König Unas, der

damals nirgendwo an dem Bauwerk mehr zu finden war, für jeden wieder

sichtbar eingehauen habe.

|

Königsbefehl:

„ ………. Seine Majestät befahl, den [………..

Chaemwaset] zu beauftragen, den Namen des Königs (von Ober – und

Unterägypten (Unas)| dauerhaft zu machen. Sein Name wurde nun

nicht auf seinem (Pyramiden)Grab gefunden, insoweit als [Chaemweset] wünschte,

die Denkmäler des Königs von Oberägypten und der Könige von Unterägypten

trefflich zu

machen wegen ihrer Taten, deren Festigkeit im Verfall begriffen war.

Er setzte den Befehl für sein Gottesopfer fest auf [ … ] gefunden

auf/an [ … ] Chaemweset [mit seinem Wasser, im für ihn/es zu machen

[ … ] mit Gebieten und Menschen [ … ] aus den beiden Scheunen des

Königs, nach dem, was gefunden wurde unter [ … ] Chaemweset

…………… “

(Text aus Silke Grallert: Bauen-Stiften-Weihen)önigsbefehl:

|

Teile ähnlicher Inschriften

fanden sich mittlerweile auch auf den Außenwänden des Sonnenheiligtums des

Niuserre, an der Pyramide des Sahure,

des Userkaf, der Mastaba El Faraun

und im Südteil des Djoser–Bezirks. Der Architekt Mohammed Raslau brachte

1976/77 (im Auftrag der Altertümerverwaltung) die Blöcke wieder auf der

Südseite der Pyramide an.

Ob die Spolien, die aus dem Totentempel von König

Isesi stammen und in der inneren Struktur auf der Südseite der Pyramide

wiederverwendet wurden, bereits original verbaut waren, oder erst bei der Restaurierung

von Prinzen Chaemwese hier zur Verwendung kamen, kann nicht eindeutig

entschieden werden. Anderseits fanden sich Reliefblöcke die aus dem

Unaskomplex stammen in der Pyramidenanlage Amenemhets

I. in Lischt verbaut.

|

|

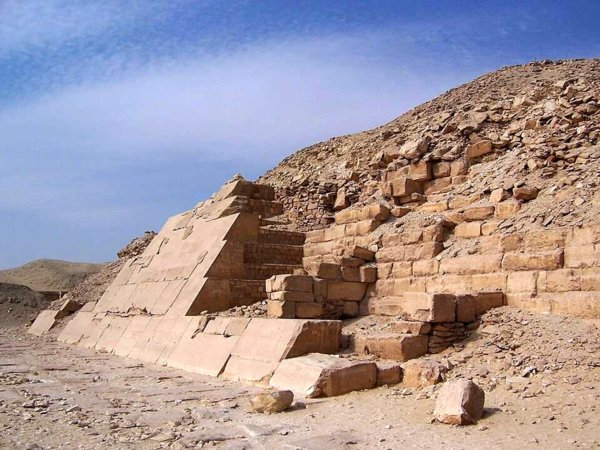

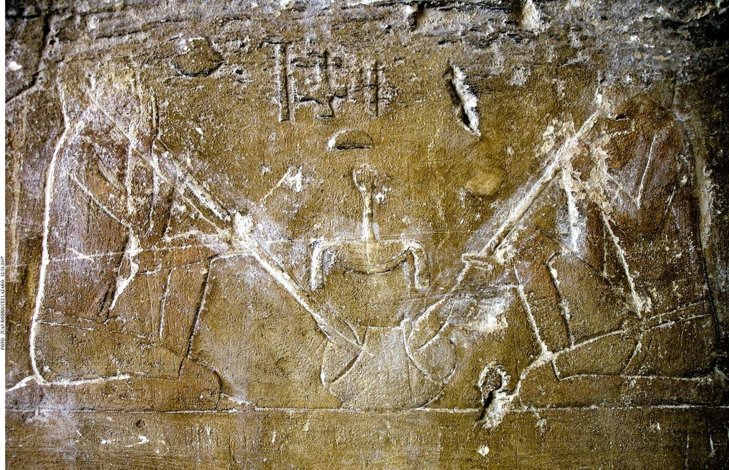

Wiederverwendete Blöcke

aus dem Totentempel von König Isesi

Auf der Südseite der Pyramide wurden Blöcke

gefunden, die aus dem Totentempel von König Djedkare Isesi stammen und

in der inneren Struktur der Unas-Pyramide wiederverwendet wurden.

(siehe PM "Topographische Bibliographie

altägyptischer Hieroglyphentexte, Reliefs und Gemälde" III. Teil

2 1978, S. 421)

Bild: Courtesy to Heidi Kontkanen, Finnland

- all rights reserved - |

|

Die

Pyramide in Zahlen

(Zahlen

nach Mark Lehner: Geheimnis der Pyramide u. Lexikon der

Pharaonen/Schneider)

|

| Name

in der Antike: |

"Schön

sind die Stätten des Unas" (Nfr-swt-wnjs) |

| ursprüngliche

Höhe |

43

m (82 Ellen) |

| heutige

Höhe: |

ca.

19 m |

| Basismaß |

57,75

x 57,50 m (110 Königsellen) |

| Volumen |

47.390

m³ |

| Neigungswinkel: |

56

° 18' 35"(steilste Königspyramide dieses Zeitraums) |

| Kern

der Pyramide |

6

Stufen aus grob behauenem Kalkstein (lokale Steinbrüche) |

| unterirdische

Kammer: |

3

- Nischenkammer, Vorkammer und Grabkammer |

| Königinnenpyramiden: |

keine

(dafür -Doppelmastaba seiner beiden Ehefrauen, Nebet und Chenut) |

| Kultpyramide |

ja - Basismaß: 11,5 m -

Seitenneigung 63 °; Höhe 11,5 m |

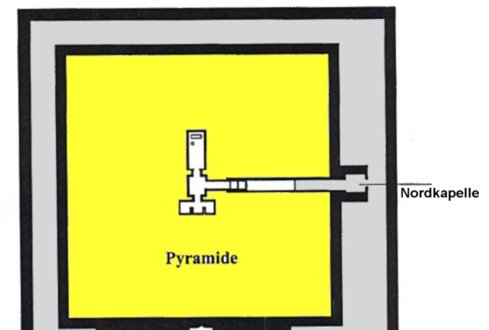

| Nordkapelle |

ja, (weitestgehend

zerstört), 1 Raum mit Altar und Stele - |

| Schiffsgruben |

ja - 150 m östlich der

Pyramide; zwei 45 m lange Barkengräber / Barken total zerfallen |

| Totentempel, Aufweg,

Taltempel |

ja |

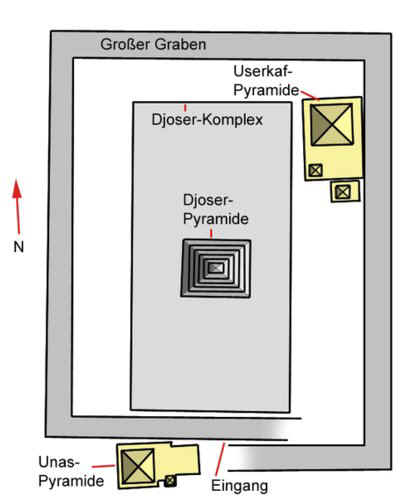

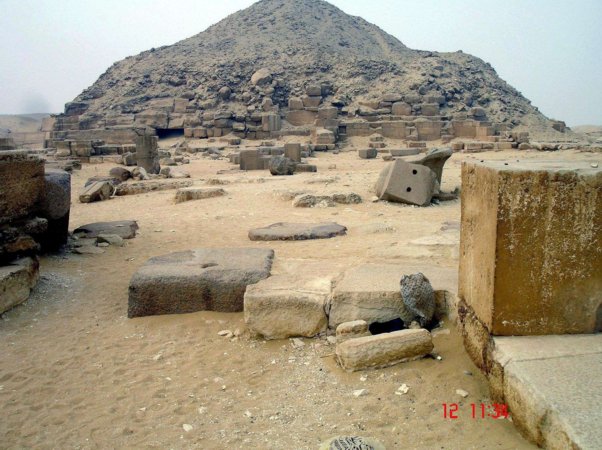

Die

Unas-Pyramide erscheint uns heute nur noch als Ruinenhügel. Als Grund dafür

werden der minderwertige, grobe innere Aufbau und die heute nicht mehr

vorhandene Verkleidung angeführt. Die Unas-Pyramide ist deutlich schlechter

erhalten als die älteren Pyramiden aus der 4. Dynastie (Cheops, Chephren und

Mykerinos), da das grobe Kernmauerwerk den erosiven Einflüssen im Vergleich

zu den qualitativ höherwertigen Mauerwerk aus der 4. Dynastie nicht

standhalten konnte (siehe Miroslav Verner: Die Pyramiden, Reinbek 1997, S.

369ff, Pyramide des Unas und Rainer Stadelmann: Die ägyptischen Pyramiden.

Vom Ziegelbau zum Weltwunder, Mainz 1997, S. 184-185).

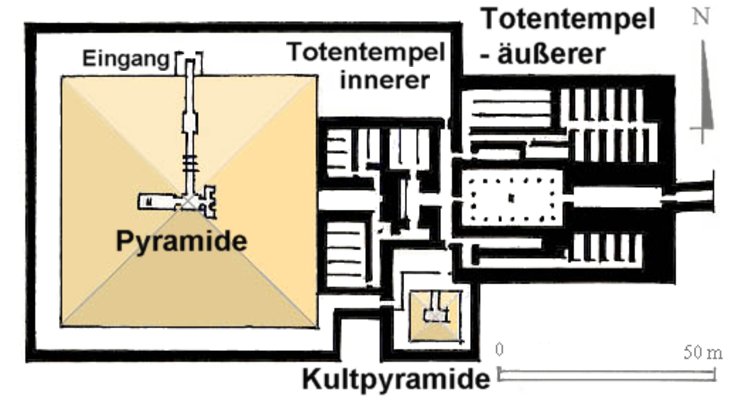

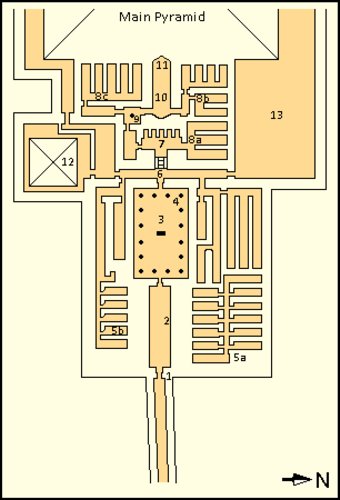

Der Pyramidenkomplex des Unas

besitzt alle fünf wesentlichen Komponenten einer Totenkultanlage.

-

dem Taltempel

-

dem Aufweg

-

dem Totentempel

-

einer Kultpyramide

-

und der Hauptpyramide

Unas Monument umfasst alle diese

fünf Elemente - außerhalb der Mauern des Komplexes befindet sich die

Kultpyramide, die Königinnen Mastaba, der Aufweg, der Taltempel und die

Bootsgruben. Somit entspricht die Ausführung des Komplexes im Großen und

Ganzen dem Standard-Pyramidenkomplex, wie er sich seit der Sahure-Pyramide

etabliert hatte (4+5).

Die Pyramide des Unas hat eine

Basislänge von 57,75 x 57,50 m (110 Königsellen) in der Grundfläche und war

ursprünglich 43 m hoch. Sie war mit einer Seitenneigung von 56 ° die

steilste Königspyramide dieses Zeitraumes (4). Ihr Kern besteht aus sechs

Stufen, die aus grob behauenen Kalkstein besteht, der aus den lokal

anstehenden Steinbrüchen stammt. Mit zunehmender Höhe nimmt die Größe der

Steinblöcke ab. Der Kern selber war mit exakt behauenen und geglätteten

Steinen aus feinem Tura-Kalkstein verkleidet, von der aber heute nur noch

wenige Steine der untersten Schicht erhalten geblieben sind, der Rest fiel dem

Steinraub zum Opfer - wie viele der damaligen Pyramiden.

|

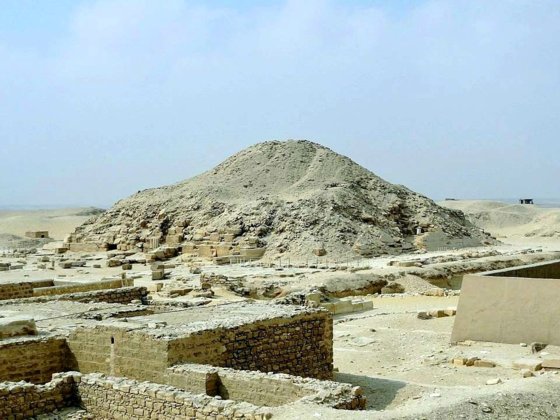

Aufbau des Unas-Komplexes

Die Pyramide, der Totentempel und die

Kultpyramide wurden von einer 7 m hohen Umfassungsmauer umgeben. Diese

war von der nordöstlichen bis zur nordwestlichen Ecke etwa 86 m (282

ft, 164 cu) lang und erstreckt sich über 76 m (249 ft, 145 cu) von

Norden nach Süden

(Quelle: Labrousse, Lauer & Leclant 1977 - Le temple haut du

complexe funéraire du roi Ounas, Cairo: Institute francais

dàrchéologie orientale du Caire).

|

|

Zeichnung: Courtesy to Franck Monnier, Wikipedia

19. 7. 2009

- gemeinfrei -

- bearbeitet (beschriftet) von Nefershapiland - |

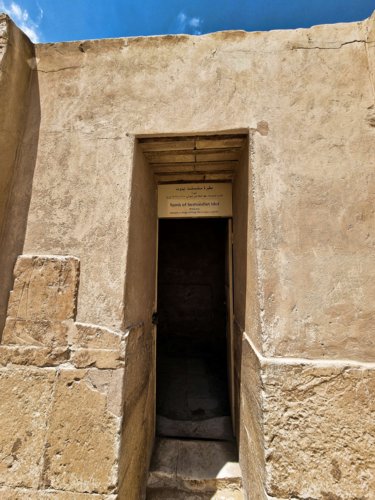

Unterbau

Der Eingang zur Unas-Pyramide

befindet sich auf Bodenniveau im gepflasterten Hof an der Nordseite der

Pyramide. Dieses unterscheidet sich von dem der meisten anderen Pyramiden, wo

dieser sich in der Pyramidenseite befindet.

|

Moderner Eingang zu der Unterkonstruktionen der

Pyramide

(unten links) |

| Bild: Courtesy to Sebi, Wikipedia, public domain |

Die Unterstruktur der Pyramide ähnelt der von Djedkare

Isesi, dem Vorgänger von König Unas. Die Grabkammer befand sich im Westen,

ein 7,30 (24ft) x 3,08 (10,1 ft) großer Raum, in dem sich der Sarkophag des

Herrschers befand. Das Dach der Vorkammer als auch der Grabkammer war

giebelförmig - ähnlich wie bei den früheren Pyramiden dieser Zeit.

|

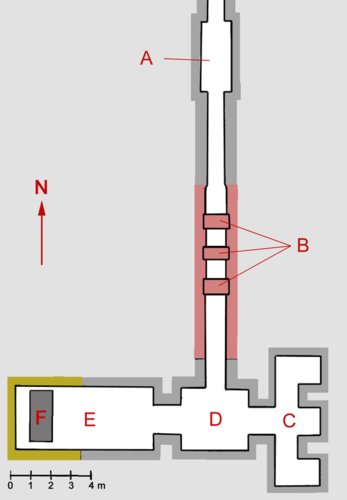

|

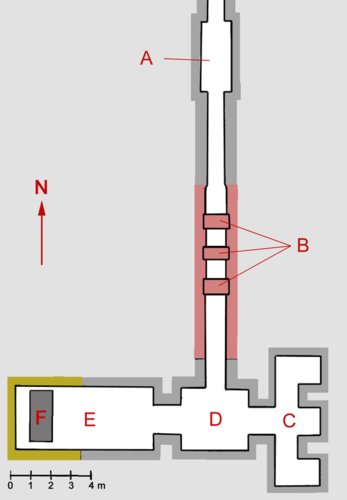

Gangsystem der Unas-Pyramide

A: Gangkammer / Korridor

B: Sperrsteine

C: Nischenkammer

D: Vorkammer

E: Grabkammer

F: Sarkophag (grau)

Kalkstein: rot

Granit: grün-gelb (Alabaster)

Vom Eingang aus führt eine

14,35m lange und 22° geneigte Passage zu einer Gangkammer, die unter

der Pyramide liegt (2,47 x 2,08 m) und von wo eine ebene, 14,10 m lange

Fortsetzung zu den Kammern im Pyramiden-Inneren führt. In dieser

Passage befinden sich 3 Fallsteinsperren aus Granit (B). Im Bereich um

die Sperren herum besteht die Wandverkleidung ebenfalls aus

Granit.

Die Fortsetzung des Gangs hinter der Sperre führt zur Vorkammer (D),

die sich zentral in der Mitte der Pyramide befindet und Abmessungen von

3,75 x 3,08 m besitzt. In östlicher Richtung erreicht man von dort die

Drei-Nischen-Kammer (C), die 6,75 x 2 m misst - in westlicher Richtung

die Grabkammer (E). |

Zeichnung:

Unas Pyramid Substructure.png

Autor: GFDL - Wikipedia

User: Schreiber 18. 7. 2009

nach Kurt Sethe: altägyptische Pyramidentexte

Lizenz: CC

BY-SA 3.0 |

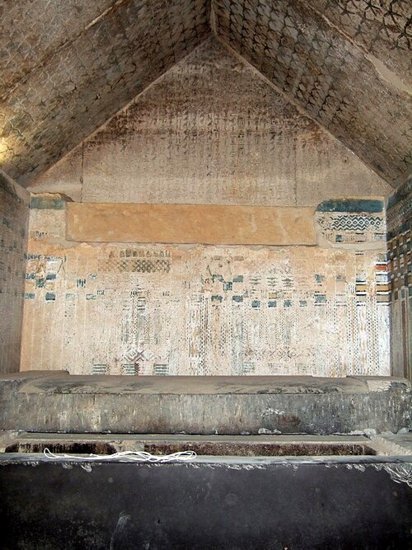

Vor der Westwand der Grabkammer steht

noch heute der Sarg des Königs, der aus grauschwarzer Grauwacke und nicht aus

Basalt gefertigt war, wie man ursprünglich angenommen hatte. Der schon

früher zerbrochene Sarkophagdeckel fand sich nahe dem Eingang zur Vorkammer.

Der Sarkophag selber war zwar unbeschädigt - sein Inhalt aber gestohlen. Vom

königlichen Begräbnis haben sich nur geringe Reste erhalten. Eine

Kanopentruhe war einst am Fuße der südöstlichen Ecke des Sarges begraben

worden (siehe Verner, 2001). Alles was vom königlichen Begräbnis übrigblieb

sind Teile einer Mumie, einschließlich des rechten Arms, des Schädels (zwei Schädelknochen)

und des Schienbeins sowie die Holzgriffe von zwei Messern, die bei der

Mundöffnungszeremonie verwendet wurden. Das Vorhandensein von Haut und Haaren

an dem Schädelteil machen jedoch eine Zuordnung der Mumienteile in die 5.

Dynastie für sehr unwahrscheinlich - obwohl lt. der Beschriftung des Museums

diese von König Unas stammen sollen. Vermutlich handelt es sich hier um eine

viel spätere Sekundär-Bestattung. In den Aufzeichnungen der Ausgräber ist

auch nirgends etwas von "menschlichen Überresten" die Rede.

|

|

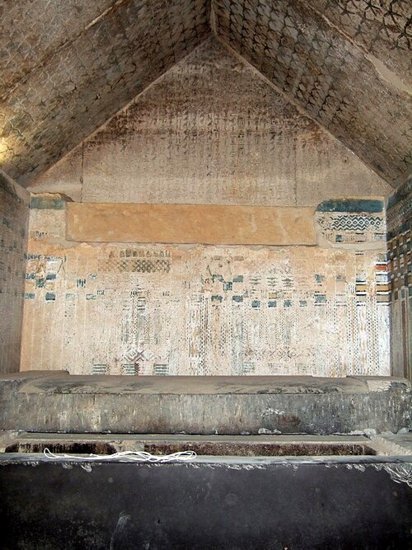

Die Grabkammer

mit dem Sarkophag im Vordergrund

Das Bild zeigt den Sarkophag (im Vordergrund), das Motiv der

königlichen Palastfassade, Inschriften am Westgiebel und die

Sternendecke der Grabkammer. |

Bild:

Burial

Chamber in Unas Pyramid

Autor: Vincent Brown, Wikipedia, 4. 10. 2011

Lizenz: CC

BY-2.0 |

|

Sarkophag in der Grabkammer aus Grauwacke

Der Sarkophag war zwar unbeschädigt - der Inhalt

aber nicht mehr vorhanden. Eine

Kanopentruhe war einst am Fuße der südöstlichen Ecke des Sarges begraben

worden (siehe Verner, 2001) |

Bild: Courtesy to Heidi Kontkanen, Finnland

- all rights reserved - |

|

Palastfassaden-Motiv mit Scheintüren |

| Die Südwand der Grabkammer von König Unas zeigt

die Palastfassade oder das Motiv einer Scheintür. Dieses

"Scheintürmotiv", das den Sarkophag umgibt, könnte als

Zugangsmöglichkeit an der Nord-, West und Südseite der

Sarkophagkammer angesehen werden. Diese drei alternativen Ausgänge

ergänzen den Durchgang am östlichen Ende der Kammer und ermöglichen

den Zugang für den Verstorbenen aus allen vier Himmelsrichtungen.

Ganz rechts unten auf dem Bild ist der Deckel des Sarkophages zu

sehen |

Bild: Burial

Chamber in Unas PyramidPalastfassade

Autor: Vincent Brown, Wikipedia, 18. 10. 2011

Lizenz: CC

BY-2.0 |

Die Wände

der Grabkammer waren mit feinem Tura-Kalkstein ausgekleidet - die Wände

um den Sarkophag des Unas herum waren mit weißem Alabaster verkleidet, der

eingeritzt und bemalt war, um die Türen der Fassade des königlichen Palastes

darzustellen, welche den östlichen Durchgang ergänzte. Sie erlaubten es dem

König (symbolisch) das Grab in jede Richtung zu verlassen. Die Wände

scheinen Blöcke zu enthalten, die wohl von einem der Cheops-Bauwerke

wiederverwendet wurden, möglicherweise von seinem Pyramidenkomplex in Gizeh.

Die Decke der Grabkammer war blau mit goldenen Sternen bemalt, um den

Nachthimmel zu ähneln. Die Decke der Vorkammer und des Korridors waren in

ähnlicher Weise bemalt. Die Sterne in der Vorkammer und der Grabkammer

zeigten nach Norden, während die Sterne im Korridor in Richtung Zenit

zeigten. Die restlichen Wände der Grabkammer, der Vorkammer und Teile des

Ganges wurden mit einer Reihe von vertikal geschriebenen Texten beschriftet,

die in Flachreliefs gemeißelt und blau gestrichen waren (Verner, Miroslav

2020, Die Pyramiden: Die Archäologie und Geschichte der ikonischen Denkmäler

Ägyptens, Kairo - Amerikanische Universität und Lehner, Mark 2008 - the

Complete Pyramids, New York: Thames & Hudson).

|

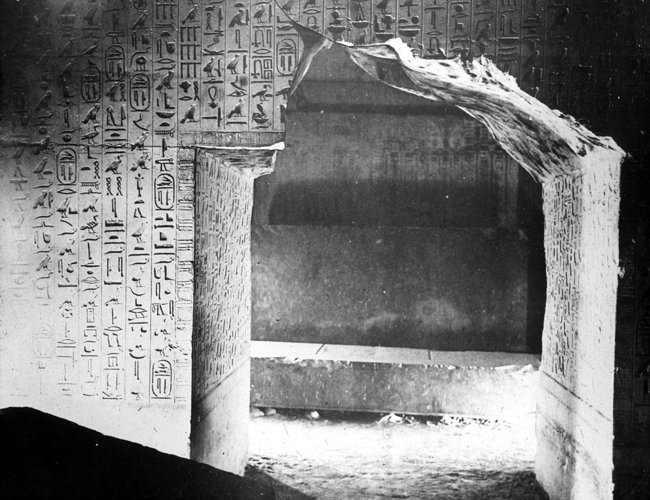

Blick von der Vorkammer in die

Grabkammer

Die Wände der Vorkammer sind mit

Pyramidentexten beschriftet. |

| Bild: Courtesy to the Brooklyn-Museum - public domain

(Bild erstellt 1900) |

Pyramidentexte

Der altägyptische Glaube besagte, dass das

Individuum aus drei grundlegenden Teilen besteht: dem Körper, dem Ka und dem

Ba. Wenn der Mensch starb, trennte sich das Ka vom Körper und kehrte zu den

Göttern zurück, von denen es gekommen war, während das Ba beim Körper

blieb. Der Körper des Individuums, das in der Grabkammer lag, verließ diesen

nie physisch, doch das Ba erwachte, löste sich vom Körper und begann seine

Reise in ein neues Leben. Bedeutsam für diese Reise war das Achet, der

Horizont - eine Verbindung zwischen Erde, Himmel und Duat. Für die alten

Ägypter war das Achet der Ort, an dem die Sonne aufging, und symbolisierte

somit einen Ort der Geburt oder Auferstehung.

In den

Totentexten wird der König aufgefordert, sich im Achet in ein "Ach"

zu verwandeln. Das Ach, wörtlich "wirksames Wesen", war die

wiederauferstandene Form des Verstorbenen, die durch individuelles Handeln und

rituelle Durchführung erreicht wurde. Die Funktion der Texte bestand in

Übereinstimmung mit der gesamten Grabliteratur, die Wiedervereinigung von Ba

und Ka des verstorbenen Herrschers zu ermöglichen, die zur Verwandlung in ein

Ach führte und ewiges Leben unter den Göttern im Himmel zu sichern.

Auf der

Nord- und Südwand der Grabkammer befinden sich Zaubersprüche, die dem Opfer-

und Auferstehungsritualen gewidmet sind. Die Texte auf der Ostwand enthalten

Sprüche, welche die Kontrolle des Königs über seinen Lebensunterhalt in

Form einer Antwort auf das Opferritual beteuern. Die Texte zum Opferritual

setzen sich an der Nord- und Südwand des Durchgangs fort und teilen das

Auferstehungsritual, das an der Südwand endet.

|

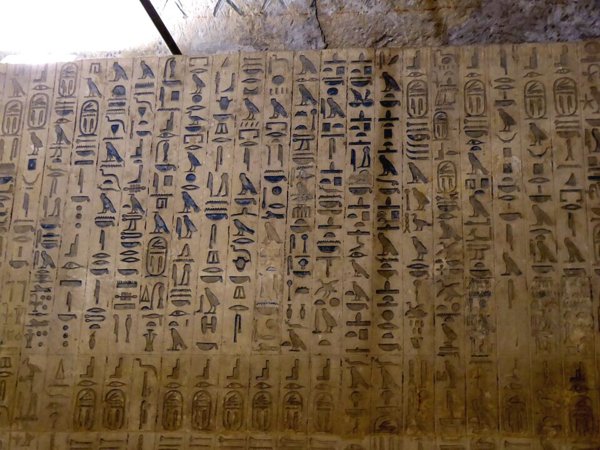

Pyramidentexte zum Opferritual an der Nordwand

der Grabkammer |

| Die Texte enthalten Zaubersprüche und

Beschwörungen, welche die Seele des Verstorbenen auf ihrer Reise ins

Jenseits helfen sollten. Die sog. Pyramidentexte geleiten die Seele

des Königs sicher ins Jenseits. An den unterirdischen Wänden der

Unas-Pyramide sind insgesamt 283 Zaubersprüche zu finden. |

|

Bild:

Pyramid

Text in Unas Pyramid 2017

Autor: Aidan McRae Thomson, Wikipedia 13.10.2017

Lizenz: CC

BY-SA 2.0

|

Vorzimmer

und Korridor wurden hauptsächlich mit persönlichen Texten beschriftet. Die

West-, Nord- und Südwände des Vorzimmers enthalten Texte, die sich

hauptsächlich mit dem Übergang vom Reich der Menschen ins nächste und mit

dem Aufstieg des Königs in den Himmel befassen. Die Ostwand enthält einen

zweiten Satz Schutzzauber, beginnend mit dem "Kanibalenhymnus", in

dem Unas die Götter verzehrt, um ihre Macht für seine Auferstehung zu absorbieren.

Der Serdab blieb unbeschriftet. Der südliche Abschnitt der Wände des

Korridors enthält Texte, die hauptsächlich mit der Auferstehung und

Himmelfahrt des Verstorbenen befassen.

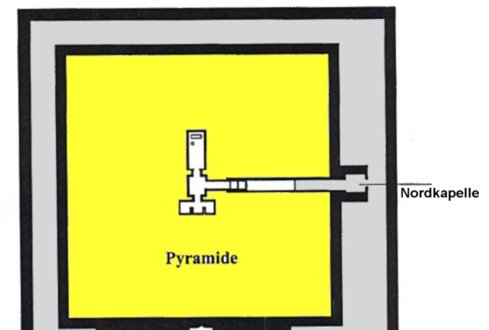

Auf der Nordseite

(Eingangsseite) befand sich auf Bodenniveau beim Eingang zum absteigenden

Korridor ins Innere der Pyramide die aus einem einzigen Raum bestehende

"Nordkapelle". Diese ist heute zwar weitestgehend zerstört und ist

nur noch anhand von Versatzspuren nachweisbar (siehe 3. - 4. und 5), diese

genügen jedoch für eine Rekonstruktion. Der Bau ist mit seiner Längsseite

Ost-West ausgerichtet und hat die Maße 14 x 10 Ellen. An der südlichen - an

der Pyramide anliegenden - Wand der Kapelle stand einst eine Stele und davor

ein Altar - in der Form des hieroglyphischen Zeichens für "hetep" (Htp).

Die

Funktion der Nordkapelle im Pharaonenkult ist noch nicht endgültig geklärt,

sie diente vermutlich zu rituellen Handlungen im Zusammenhang mit dem

Grabeingang und als sichtbares Monument desselben.

|

|

Die Nordkapelle am originalen Eingang

Die kleine Kapelle befindet sich im Norden der

Pyramide - unmittelbar am Eingang gelegen und bestand nur aus einem

einzigen Raum, ist jedoch heute vollständig zerstört.

Plan: Dagmar Stockfisch 2003, –

nach Labrousse/Moussa, BdE 111, fig. 2

- modifiziert von Nefershapiland - |

Während der 5. Dynastie

bildeten sich die folgenden Merkmale für Kultpyramiden aus: Die Innenräume

sind durchgehend achsenorientiert T-förmig angelegt und Bemerkenswerterweise

nie verkleidet. Ab Userkauf wird die Kultpyramide in den königlichen

Pyramidenanlagen integriert und direkt zugänglich gemacht und gehört nunmehr

- im Unterschied zur 4. Dynastie als Bestandteil zum Totentempel. Seit der

Regierungszeit von König Unas liegt der Winkel der Kultpyramide regelmäßig

bei 63° - wobei dann die Basislänge ungefähr der Höhe (ca. 22 Ellen)

entspricht (Quelle: die Kultpyramide, Überlegungen zur

Entwicklungsgeschichte, Bedeutung und Funktion, Julia Budka)

Die kleine Kultpyramide

des Unas befindet sich südöstlich der Pyramide - innerhalb der

Einfassungsmauer (1). Die Basismaße sind 11,5 m und haben eine Seitenneigung

von 63° und eine Höhe von 11,5m. Als Baumaterial diente ebenfalls Kalkstein,

der aus den lokalen Steinbrüchen stammt. Die Verkleidung bestand aus feinem

Tura-Kalkstein. Ein Eingang von Norden her führt zu einer T-förmigen Kammer,

in welcher aber keinerlei Spuren einer Bestattung gefunden wurden. Im

Gegensatz zur Hauptpyramide ist der Unterbau der Kultpyramide nicht dekoriert

oder beschriftet. Der Oberbau der Kultpyramide ist größtenteils abgetragen

(1).

|

Reste der heute verschwundenen Kultpyramide

König Unas |

| Blick nach Osten auf die Überreste der verlorenen

Satellitenpyramide (Kultpyramide). Rechts die Platten des absteigenden

Eingangskorridors an der Nordseite. |

Bild: Courtesy to Juan R.

Lazaro 12. Jan. 2007

- all rights reserved - |

|

Reste der heute verschwundenen Kultpyramide

König Unas |

| Grabanlage von König Unas mit Blick auf Osten mit

den Überresten der Kultpyramide (Bildmitte bis links). |

Bild: Courtesy to Juan R.

Lazaro 12. Jan. 2007

- all rights reserved - |

Der Totentempel von

Unas besitzt einen Grundriss, der mit dem seines Vorgängers Djedkare Isesi

vergleichhar ist - mit einer bemerkenswerten Ausnahme. Ein Tor aus Rosengranit

trennt das Ende des Aufweges von der Eingangshalle. Es trägt den Namen und

die Titel von König Teti, was darauf hindeutet, dass er das Tor erst nach dem

Tod von Unas hat errichten lassen. Auch die Fassadentürme bei Unas haben nun

bereits eine pylonartige Fassade mit Hohlkehlenabschluss und Rundstab an den

Ecken.

Der Totentempel

wurde in den Jahren 1974 bis 1976 von einer Mission des "MAFS"

(Mission Archéologique Franco-Suisse de Saqqara) unter der Leitung von

Jeam-Phi´llipe Lauer und Jean Leclant sowie ab 1990 von Audran Labrousse

untersucht.

Durch das

Eingangstor betrat man das große langgestreckte Vestibül, das sog. "pr–wrw".

Die Eingangshalle (2 im Plan) besaß eine eine gewölbte Decke und einen mit

Alabaster gepflasterten Fußboden und die Wände im Raum waren mit

Reliefmalereien geschmückt, welche Szenen mit dem Darbringen von Opfergaben

darstellten.

|

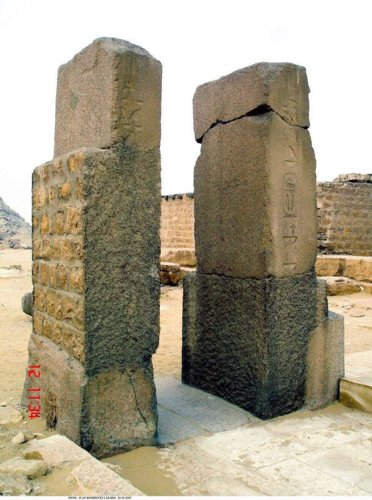

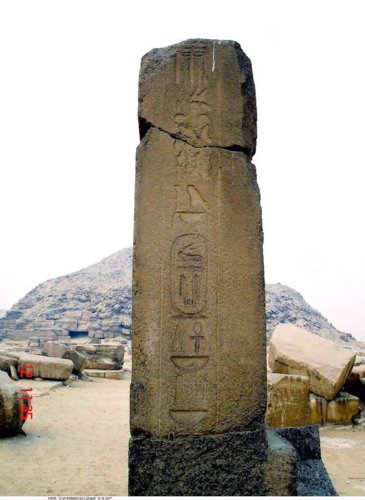

Die Überreste des granitenen Eingangsportals |

Rechter Pfeiler mit Inschrift und Kartusche Unas |

| Den Zugang zum Totentempel in der Mitte

der Ostfassade bildete ein Tor aus Rosengranit mit einer großen

Inschrift, die den Namen und die Titulatur von König Teti - dem

Nachfolger von Unas enthält. Dieses ist ein untrüglicher Beweis

dafür, dass dieser Teil des Tempels erst nach dem Tod des Herrschers

fertiggestellt wurde und es somit wohl keinerlei Spannungen zwischen

den beiden Dynastien gab. |

Bild: Courtesy to Juan Rodriguez Lázaro 2007

- all rights reserved - |

Bild: Courtesy to Juan Rodriguez Lázaro 2007

- all rights reserved - |

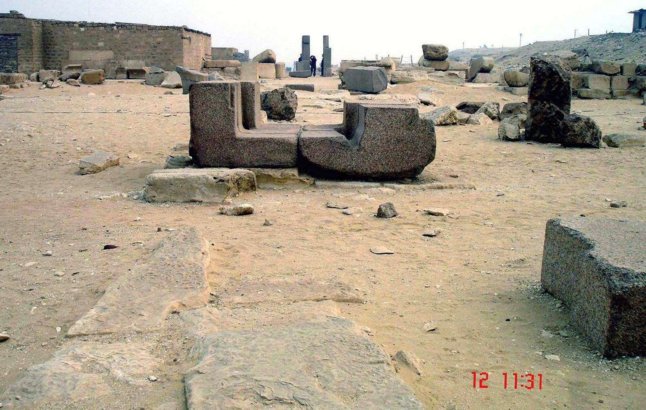

Der

offene Säulenhof:

Vom "pr-wrw"

(Eingangshalle/Vestibül) aus gelangte man in einen offenen Säulensaal (auf

ägyptisch "Wsxt–Hof genannt) (3 im Plan), in dem 18 rosafarbene

Granitpalmensäulen (4) - zwei Säulen mehr als im Komplex von Djedkare

Isesi - das Dach eines Chorumgangs trugen. Diese waren schlanker und höher

als ihre älteren "Schwestern" bei Sahure oder Djedkare. Diese

Überdachung diente als Schutz der ehemals bemalten Reliefdarstellungen der

Hofwände.

|

Palmenförmige Granitsäule aus den Peristylhof

des Totentempels von König Unas in Saqqara (aus Assuan-Granit)

- heute im Louvre E 10959 - |

|

Bilder: Courtesy Juan R. Lázaro (24.7. 1993)

- all rights reserved - |

|

Reste eines zerbrochenen Kapitells einer

Säule aus Rosengranit.

- vor der Ostseite der Hauptpyramide -

Das Granitfragment (links neben dem Kapitell) ist der

Rest eines Säulenabakus, d. h. der oberste Abschluss einer Säule. In

den Säulenabakus wurden zwei Bohrungen eingebracht, welche zur Aufnahme

hölzerner Zapfen dienten, welche zusammen mit dem Säulenkapitell eine

enge Verbindung eingingen (vielleicht gegen Erdbeben?). Die Holzzapfen

verbanden die steinernen Dachbalken fest mit der Säule |

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (1997)

- all rights reserved - |

|

Blick auf die Hauptachse des Unas-Totentempels

vom westlichen Tor der Eingangshalle aus gesehen

Im Vordergrund (Mitte) die Ruinen des Peristylhofes

(offener Säulenhof) und im Hintergrund die Reste der Unas-Pyramide. |

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (1997)

- all rights reserved - |

Von diesen

ursprünglich 18 Palmsäulen aus Rosengranit ist heute keine mehr in situ

erhalten. Einige Exemplare befinden sich in verschiedenen Museen der Welt

(Louvre, Inv.-Nr. E 10959 und Kairo, Inv.-Nr. JE 35131) sowie in Tanis. Das

Fragment einer Beamtenbiografie berichtete, dass die Granitsäulen per Schiff

aus Elephantine nach Saqqara transportiert wurden (H. G. Fisher: A Speedy

return from Elephantine: in Journal of Egyptian Archaeology 61, 1975, S.

33-35, pl. XVI, 1). Weitere Säulen wurden im Britischen Museum (BM Inv.-Nr.

1385 - diese trägt keine Inschrift) ausgestellt. Reliefdekorationen, die sich

früher im Innenhof befanden, wurden auch in späteren Projekten

wiederverwendet, wie das Vorhandensein von Reliefs von Unas im

Pyramidenkomplex von Amenemhat I. in El-Lisht zeigt (siehe M. Verner, S. 335).

Es wurde auch das Fragment eines Architravs, welches ebenfalls den Namen des

Unas trug, gefunden. Die Inschriften auf den südlichen Säulen nennen

Titulatur und Name des Königs und bezeichnen ihn als "geliebt von

Nechbet" - auf den nördlichern Säulen wird "er geliebt von WADt

" bezeichnet.

|

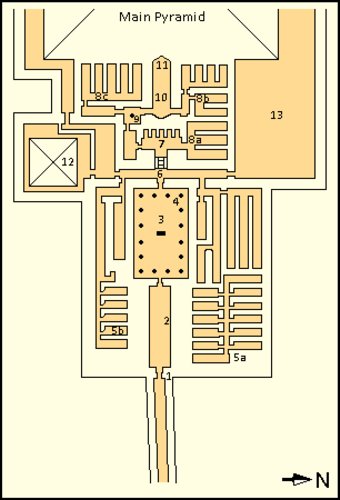

|

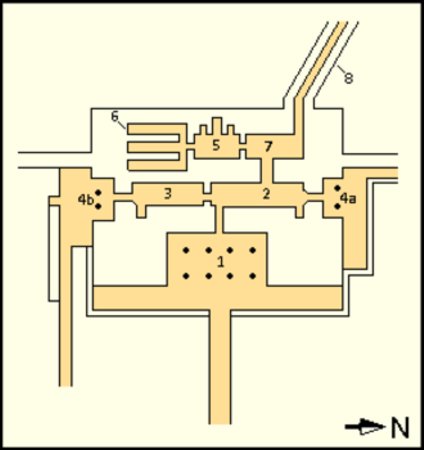

Plan Totentempel Unas

1. Granitportal, gebaut von Teti

2. Eingangshalle mit (5a+b) Abstellräume im Norden und Süden (pr-wrw)

3. Innenhof (offener Säulenhof) mit

4. 18 Granitsäulen

6. Querkorridor

7. Kapelle mit fünf Statuennischen

8a+b. Vorratsräume

9. Antichambre carée mit Mittelsäule

10. Opferhalle mit

11. Scheintür mit Schutzinschrift

12. Kultpyramide

13. Innenhof, der den Pyramidenkomplex umgibt.

Der Bodenbelag des Totentempels bestand teilweise aus Kalkstein -

stellenweise aus Alabaster (Vestibül und bei Teilen des inneren

Tempelbereichs) - vereinzelt haben sich noch ein paar granitene

Türschwellen erhalten. Die Mauern des Tempels bestehen aus

Kalksteinblöcken - diese ruhen aber nicht mehr wie früher auf einem

Granitfundament.

Das Vestibül (2) besaß eine Pflasterung aus

Alabaster und einer gewölbten Decke. Der Raum maß 10 x 37 Ellen = 5,20

x 19,24m. Die Wände bestanden aus Kalkstein, die an den Seiten mit

Darstellungen von Opferdarbringungen geschmückt waren. |

Bild:

Unas Mortuary temple

Autor: Mr. Mddude, Wikipedia 3. Nov. 2018

Lizenz: CC

BY-SA 4.0 |

Nördlich und südlich der

Eingangshalle und des Säulenhofes befanden sich die Vorratsräume, die

regelmäßig mit Opfergaben für die königlichen Totenkult bestücke wurden.

Der Totenkult hatte in der 5. Dynasty einen erweiterten Einfluss. Durch die

unregelmäßige Platzierung dieser Vorratsräume waren die nördlichen

Lagerräume doppelt so zahlreich wie die südlichen. Diese Räume wurden in

der Spätzeit für Bestattungen genutzt, was durch das Vorhandensein großer

Schachtgräber belegt wird. Am anderen Ende des Hofes befand sich ein

Quergang, der eine Kreuzung zwischen dem Säulenhof im Osten und dem inneren

Tempel im Westen bildete, mit einer Kultpyramide im Süden und einem

größeren Hof, der die Pyramide im Norden umgab (6).

|

Blick auf die Mittelachse des Totentempels

nach Osten

- gesehen vom intimen Teil des Totentempels aus -

Im Vordergrund Granitblöcke vom Boden des Westtores

(C) zwischen 18-Pfeilerhof und Querhalle (6) zum intimen Teil des

Totentempels. Im Hintergrund Reste der Granitpfosten des Eingangsportals

zum Totentempel (1). |

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12.1.2007)

- all rights reserved - |

Vom Säulenhof

aus führt am anderen Ende (Osten) ein Eingang in den inneren (privaten) Bereich des

Tempels. Zunächst verläuft ein Quergang (6), der sowohl zu den

Lagerräumen, dem Pyramidenhof im Westen, der Kultpyramide und zur Fünf-Nischenkapelle

führt. Der Zugang zum "intimen" Teil des Totentempel erfolgt über eine kleine

Treppe hinter dem Quergang, die zu einer heute zerstörten Kapelle mit 5

Statuennischen führt. Von dort aus gelangt man rechts zu weiteren

Magazinräumen (8a) und nach links zur Vorkammer (9), von der praktisch nichts

mehr erhalten ist und schließlich zur

Opferhalle (10), die ebenfalls von weiteren Magazinkammern flankiert wird. Die

"Antichambre carrée" (ein kleiner Vorraum) trennte die Kapelle von

der Opferhalle, von der nur noch eine Scheintür aus Rosengranit existiert. Der Raum misst 4,20 m (4,8 cu) auf jeder Seite und ist damit

die kleinste Kammer des Alten Reiches - ist aber heute weitgehend zerstört.

Man betrat diese Vorkammer ursprünglich durch eine Tür auf der Ostseite. Der

Raum enthielt noch zwei weitere Türen, die zur Opferhalle (10) und zu den

Magazinräumen (8a+b) führte.

In dem Raum befand

sich eine einzige, zentrale Säule aus Quarzit, deren Fragmente im

südwestlichen Teil des Tempels gefunden wurden und die aus dem Steinbruch von

Gebel Ahmar (in der Nähe von Heliopolis) stammen. Reste einer Scheintür mit

einer Inschrift über die Seelen von Nechen und Buto (11) befinden sich heute

im Ägyptischen Museum Kairo (Quelle: M.Verner 2001, Die Pyramiden,

Amerikanische Universität Kairo).

|

Fragment einer palmenförmigen Säule aus Quarzit

Evtl. handelt es sich hierbei um einen Teil der

einzelnen Säule, welche den quadratischen Vorraum (9) - (Anti-chambre)

des Heiligtums schmückte. |

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12.1.2007)

- all rights reserved - |

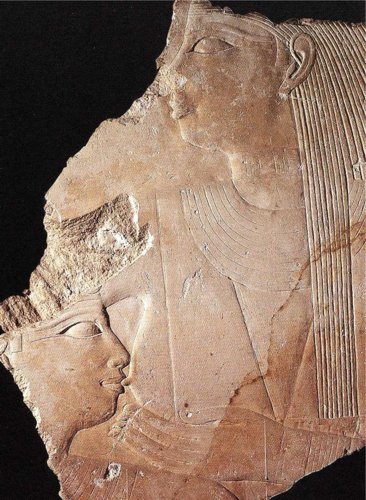

In der

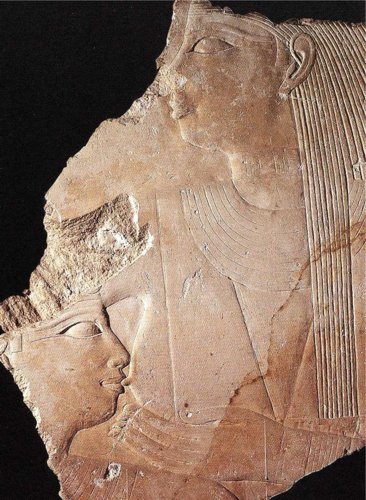

zerstörten "Fünfnischenkapelle" (7 auf dem obigen Plan) fanden die

Ausgräber ein Relieffragment (heute im Museum Kairo), welches den König

zeigt, wie er von einer Göttin gesäugt wird und damit in der Gemeinschaft

der Götter aufgenommen wird.

|

|

Unas wird von Göttin gesäugt

Fragment eines Reliefs, welches König

Unas bei der Säugung durch eine unbekannte Göttin zeigt.

Gefunden in der 5-Nischen-Kapelle

seines Totentempels. Heute befindet sich das Fragment im Museum Kairo.

Bildautor unbekannt. |

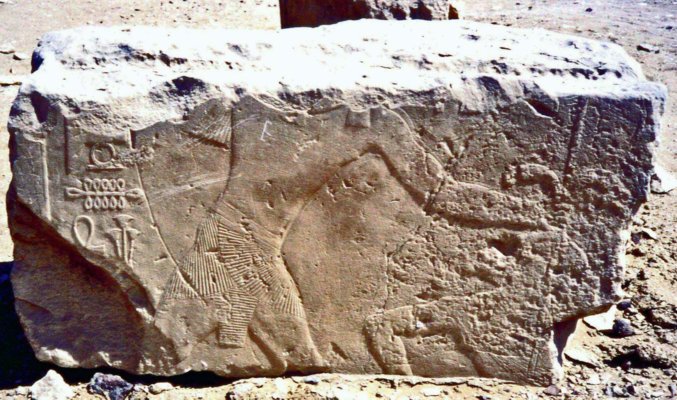

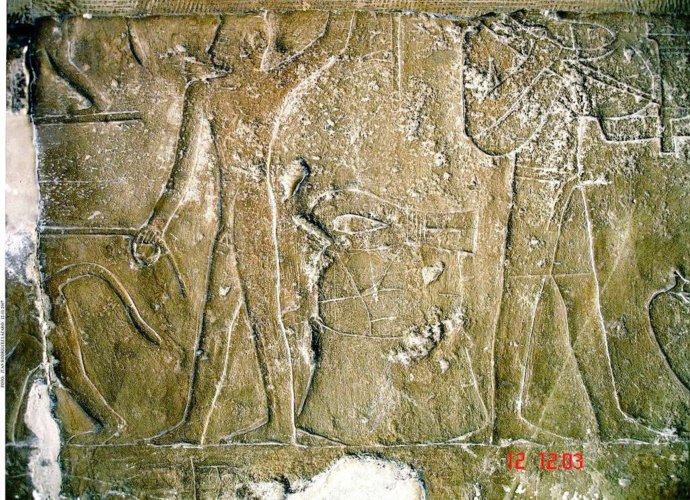

Weitere Relieffragment aus dem

Totentempel (in situ) belegen ein Dekorationsprogramm, welches dem der

älteren Abusir-Tempel gleicht - auch die Qualität der Reliefs hat den hohen

künstlerischen Standard gewahrt.

|

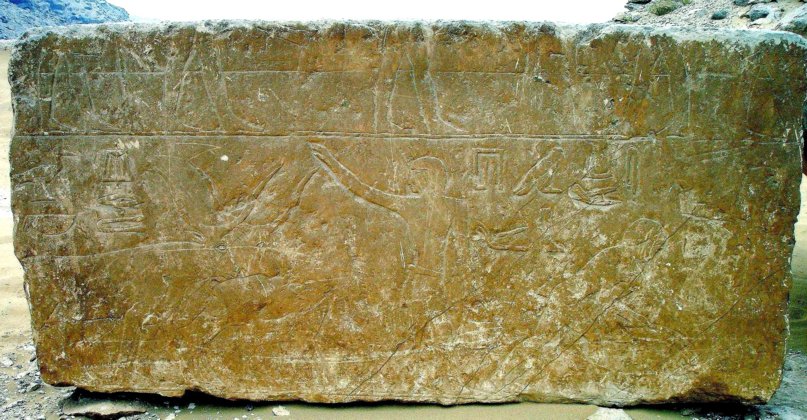

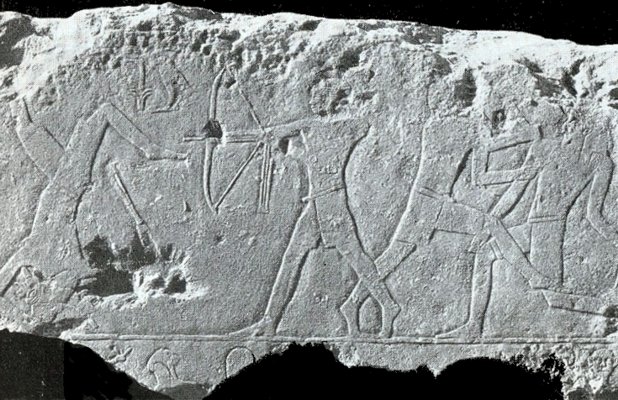

Fragment einer EdF-Szene im Totentempel von

König Unas

König Unas massakriert einen am Boden liegenden

Feind. Eine typische "Erschlagen-der-Feinde-Darstellung".

Material Kalkstein - H. 0,50 x L. 1,50 x T. 0,72 cm

|

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (August 1987)

- all rights reserved - |

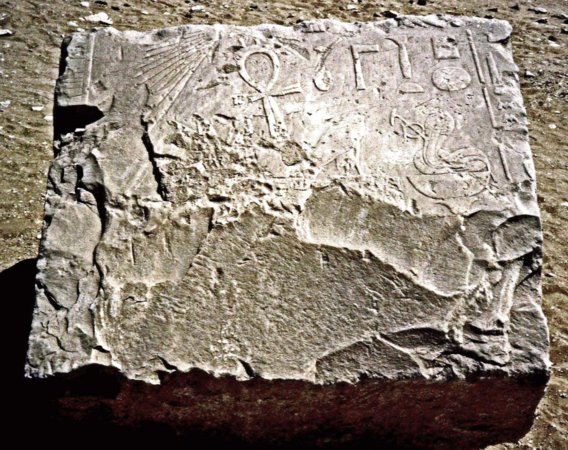

|

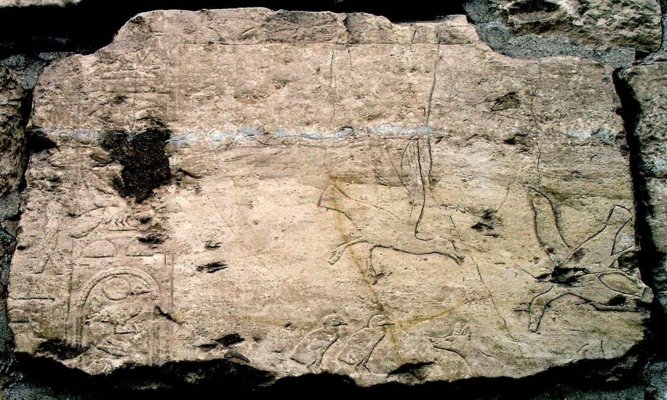

|

Block aus Totentempel - in situ

Block aus dem oberen Teil einer Szene mit

dem Bild von König Unas. Ein Teil der Inschrift mit seinem Namen

"Horus Was[tawy]" ist noch zu lesen.

Material: Kalkstein

Höhe: 0,70 x B. 1,20 x max. Tiefe: 0,62 m

|

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (August 1987)

- all rights reserved - |

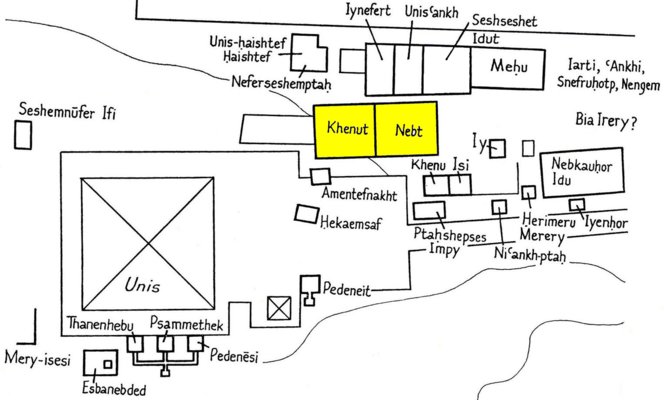

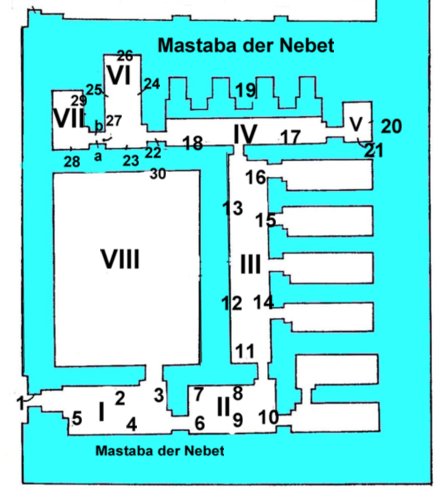

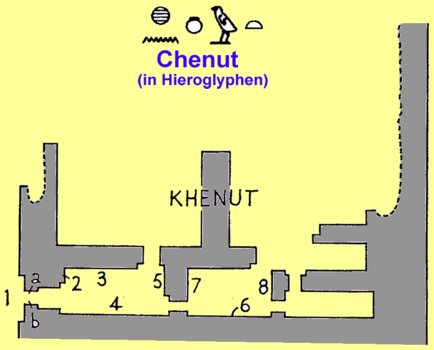

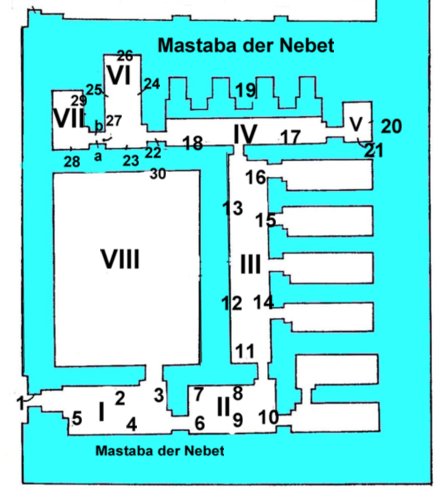

| Doppelmastaba der Königinnen |

Nordöstlich der Unas-Pyramide befindet sich

die große Doppelmastaba von Königin Nebet und Königin Chenut - den Frauen

von Unas. Beide Mastabas haben den gleichen Grundriss und die gleiche

Anordnung, was die Gleichstellung der beiden Grabstätten widerspiegelt. Das

Grab von Chenut im Westen ist stark zerstört - Nebets Grabstätte Osten

hingegen ist relativ gut erhalten und einen Blick wert. Die Mastabas hatten

eine ursprüngliche Länge von 49 m und eine Breite von 22 m und eine Höhe

von 4 m.

Die völlige Schmucklosigkeit der leicht geböschten

Fassaden, die aus schweren, ungefähr 80 cm hohen und bis zu 2,50 m langen

Blöcken aus Kalkstein bestehen, entspricht der Einfachheit des Grundrisses.

Das Doppelgrabmal hat zwar äußerlich die Form einer Mastaba, doch liegt es

in unmittelbarer Nähe zur Königspyramide und ihrer Kultanlagen und weisen -

soweit erkennbar - alle wesentlichen Merkmale eines Königinnentempels auf:

-

Eingangsvestibül

-

offener Hof

-

einen Statuenraum - mit ungewöhnlicherweise 4

Nischen

-

Totenopferraum

-

und doppelstöckigem Magazintrakt.

Der gut erhaltene Reliefschmuck

der Nebet-Mastaba zeigt Besonderheiten, die sich nur vor dem Hintergrund der

herausragenden Position der Grabeigentümerinnen erklären lassen - wie z. B.

das "Papyrusrascheln in Anwesenheit" des durch seine Kartusche

vertretenen Königs (Quelle: Peter Munro: Topographisch-hist. Einleitung: Das

Doppelgrab der Königinnen Nebet und Khenut, Verlag: von Zabern, Mainz 1993)

|

Doppelpyramide der beiden Königinnen Nebet und

Khenut/Khenut

- nördlich des Pyramidensektors von Unas - |

|

Plan: Courtesy to Juan R. Rodriguez Lázaro,

Flickr-Album

- bearbeitet von Nefershapiland -

Porter & Moss, III. Part 2 (1978), p. 623-625. Pl. LXI |

|

Rekonstruierte Doppelmastaba von Nebet und Chenut

in Saqqara

- im Nordosten der Unas-Pyramide. |

|

Bild: Pyramid

of Unas, Saqqara, Egypt

User: Carole Raddato from Frankfurt, Germany,

Wikipedia, Febr., 2020

Lizenz: CC

BY-SA 2.0 |

Mastaba der Königin

Chenut

Die Königin

Chenut war eine der beiden Ehefrauen von König Unas. Sie gilt als die Mutter

der Königin Iput. Chenut ist in der anderen Doppelmastaba der zwei Königsgemahlinnen

von König Unas in Saqqara bestattet. Die Mastaba wurde von Peter Munro

ausgegraben und publiziert (Peter Munro: Topographisch-historische Einleitung:

Das Doppelgrab der Königinnen Nebet und Khenut (= der Unas-Friedhof

Nord-West. Bd. 1, von Zabern-Verlag, Mainz 1993, ISBN 3-8053-1353-5). Die

westliche Seite ihrer Mastaba ist heute zerstört.

|

Fragmente der Mastaba von Königin Chenut (im Westen) |

Bild: Courtesy to Juan R. Làzaro

(2007)

- all rights reserved - |

|

|

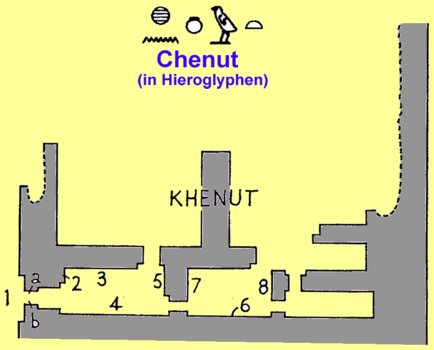

Plan der

Mastaba der Chenut

PM

1: Eingang / der Verstorbene (a+b)

Raum I.

PM 2: Reste von 2. Registern - Männer bringen Rinder

PM 3: der Verstorbene in 3 Register: I. Reste von gehenden

und laufenden Männern II. Männer in Booten mit

Menschen mit langen Stangen III. Opferbringer

IV. Männer in Kanus mit Fischen und Nilpferden

im Wasser

PM 4: Zwei Register mit Opferbringer vor einem Anwesen

PM 5: Reg. I.: Männer ziehen ein Schleppnetz.

Raum 2:

PM 6: der Verstorbene, gefolgt von 3 Registern Begleitern

I. Ernte-Szenen II. 4 Boote mit Säcke mit Korn

III. 3 Gruppen Männer mit Truhen (mit Federn drauf)

und Männer die Wasserspende geben.

PM 7: 2 Register: I. ein Mann vor einem Baum II. Opfer-

Bringer

PM 8: Reste von zwei Bullen

Funde: Scheintür mit Verstorbenen, auf dem Boden liegend

|

Plan

oben: nach PM III. Part 2/1978, p. 623-625) - (Topographical Bibliography of

Ancient Egypt Hieroglyphic, Text, Reliefs and Paintings III. Part 2 / Pl.

LXIV)

- all rights reserved - bearbeitet von Nefershapiland -

|

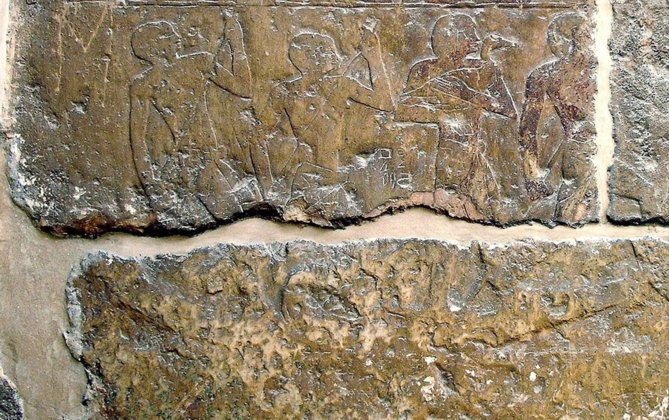

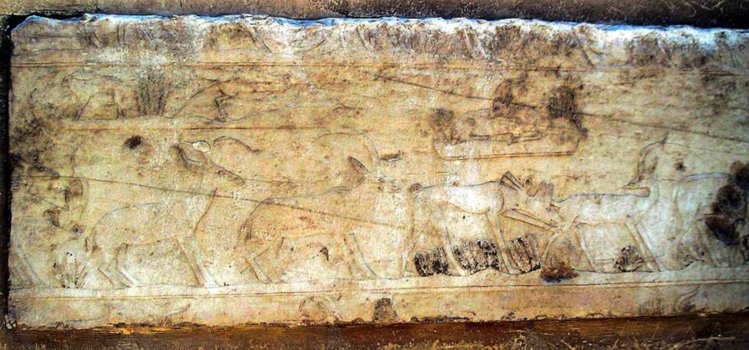

Mastaba der Chenut - Block

aus dem westlichen Teil

Dieser

Steinblock aus dem westlichen Bereich der Chenut-Mastaba zeigt einen

Teil von zwei Registern. Das untere Register zeigt eine Szene mit

Hirten, die eine Viehherde treiben -

|

Bild: Courtesy to

Juan R. Lazaro - Flickr-Album

- all rights reserved - |

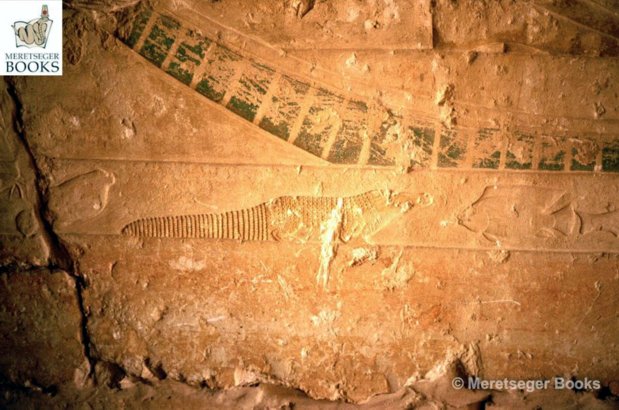

Darstellung eines Sumpfdickichts

(5) - Raum I. Nordwand - Register III.

- links die Königstitulatur und die Namenskartusche von König Unas -

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12. Jan. 2007)

- all rights reserved - |

Männer in Kanus mit einem

Opferträger, der eine Ganz trägt

- Mastaba der Königin Chunet - Raum I, Westwand

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12. Jan. 2007)

- all rights reserved - |

(zur Mastaba der Königin Chenut siehe auch: Biografie

Unas / Familie)

Mastaba der Königin Nebet

Der Eingang an der Südostseite von Nebets Mastaba

führt in einen rechte großen Vorraum, dessen Wände mit Reliefs der

verstorbenen Königin geschmückt sind. Der zweite Raum ist der

interessanteste und zeigt Darstellungen der Königin, die in einem Boot durch

die Sümpfe segelt. Links (westlich) von diesem Raum befindet sich ein

geräumiger, offener Hof ohne Dekoration. Direkt dahinter befindet sich ein

zweiter, kleinerer Vorraum mit höchst ungewöhnlichen Wandreliefs, die Nebet

mit ihren Dienern beim Einbringen von Speisen und mit großem Krügen auf

einem beladenen Schlitten (8-9) zeigen. An der Nordwand - über der Tür, ist Nebet

vor Votivgaben sitzend dargestellt.

|

|

Plan der Mastaba der Königin

Nebet

- nach Porter & Moss III. Teil 2.

(1978), Plan LXIV, S. 623 ff -

- bearbeitet von Nefershapiland -

1. Eingang, auf dem Durchgang

die Verstorbene

2. (unterer Teil verloren) - die Verstorbene beim Fischespeeren

- mit Männern in Kanus.

3. unteres Register mit Vieh beim Pflügen und Resten der

zerstörten

Szene darüber. Oben thronende Königin Nebet.

4. die Verstorbene in einer Sumpflandschaft

5. (teilweise unterer Durchgang), die Verstorbene und Register

mit

Männern mit Vögel und Fischen.

Raum II.

6. (unterer Durchgang) - 3 Register mit Szenen beim

Obstpflücken

und Männern mit Früchten

7. Vier Register: I. zerstört II. beim Weinpressen III-IV. beim

Traubenbringen.

8. die Verstorbene in 4 Register mit weiblichen Begleitern hinter

sich

incl. weiblichen Zwergen im unteren Register

und 4 Register mit

Darstellungen, in denen Wein gebracht wird.

9. Nebet mit 3 Registern mit weiblichen Begleitern hinter sich

und

Reg. vor ihr, I. Pflügen und Getreidetreten durch

Schafe mit

"Schäferliedern". II. Melken und

Kalben der Kuh III. Bringen

von Wein auf Schlitten IV. Opferbringer |

10. (teilweise unterer Durchgang) Nebet und 4

Register von weiblichen Ständen (?) und Opferbringern

Passage III.

11.

(teilweise unterer Durchgang) Vieh hüten und melken

12 + 14. die Verstorbene in 4 Register, Männer in Kanus und

Opferbringer

13 + 15. die Verstorbene in 4 Registern, in denen ihr Tiere gebracht

werden und 3 Registern von weiblichen Begleitern und Opfergaben hinter

ihr.

16. (teilweise unterer Durchgang) Möbel und Bettenmachen

Raum IV.

17 + 18 Fünf Register mit Opferbringern

19. Fünf Statuen-Nischen

Raum V.

20. Ein Mann, der vor und unterhalb (einer zerstörten Szene)

sitzt - zwei erhaltene Register mit Opferbringern

21. unteres Register, Fleischer

Raum VI.

22. Durchgang: Opferbringer

23. Drei Register mit Fleischern und Reste von Opfergaben oben

24 + 25. (letztere meist zerstört), Verstorbene mit Opfertisch und

Opferliste, Priester und Opferbringer

26. Reste einer Scheintür

Raum VII.

27. Durchgang a)+b) Ölkrüge ziehen

28. Ölkrüge

29. Reste von zwei Opferbringers

Hof VIII.

30. Scheintür des Verstorbenen

Funde:

Unterteil einer Statuette mit dem Namen von Unas aus Steatite. |

Eine Besonderheit der

Nebet-Mastaba ist ihre Kapelle (Raum IV) mit einer Länge von 8,40 m (= 16

Ellen) und mit den 4 Kapellen (Statuennischen). Die Existenz einer vierten

Nische von denen eine die Kartusche des Unas aufweist, ist eine bisher

ungeklärte Ausnahme gegenüber den konstanten 3 Kapellen in den

Pyramidentempeln der Königinnen. Evtl. stand in der 4. Nische mit der

Kartusche des Königs eine Königsstatue - während in den anderen drei

Nischen jeweils eine Statue der Königin Nebet stand. Die Scheintür im

Totenopfer-Raum der Nebet bestand aus Kalkstein, deren Bemalung Granit

imitieren sollte. Davor stand ein Altar aus Alabaster.

Im Westen (links) des 1. Vorraumes befindet sich ein

geräumiger, großer Hof - ohne Dekoration.

|

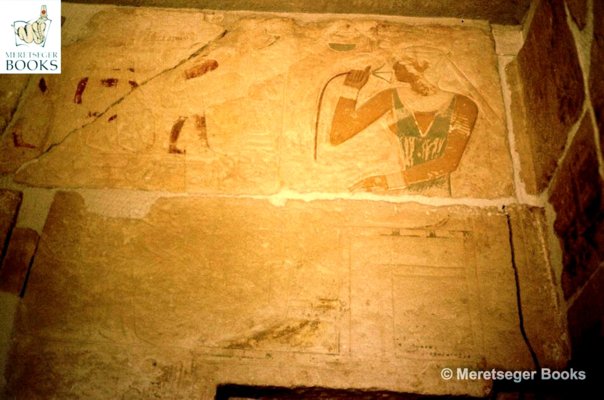

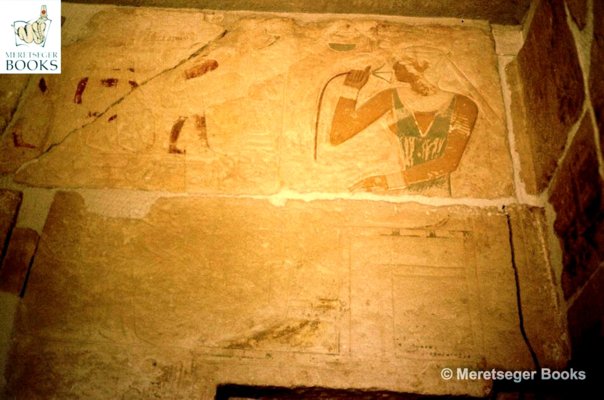

Königin Nebet

Die Königin Nebet ist hier thronend

über der Türöffnung abgebildet, welche die ersten beiden Räume in

der Mastaba mit einander verbindet (3). Sie atmet den Duft einer

Lotusblume ein, ihr Diadem ist ein breites Kopfband, am Hinterkopf

gebunden, von dem ein loses Ende lang herunterhängt.

Sie trägt ein fast bis zu den

Knöcheln reichendes, enganliegendes Gewand mit breiten Trägern, welche

die Brüste freilassen. An ihrem Kleid hat sich die originale, grüne

Farbe noch weitgehend erhalten.

Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com

- all rights reserved - |

|

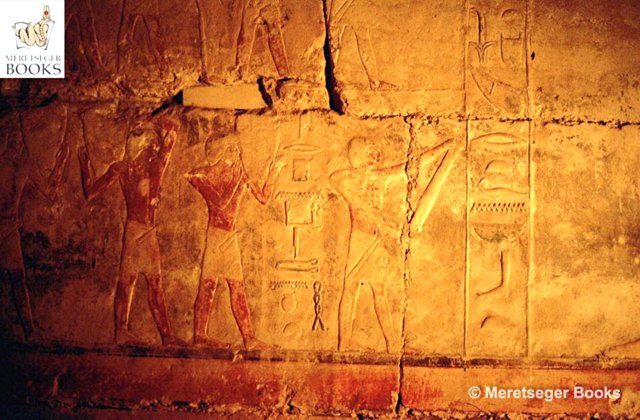

Passage in Raum IV. (PM III, Part 2 - 624

[III. 13-15]

4. Register: Vorlesepriester mit großen Krügen -

darüber Männer in Kanus mit Opferbringern |

|

Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com

- all rights reserved - |

|

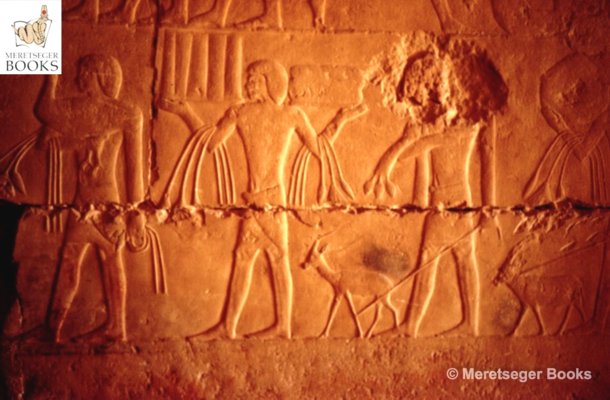

Passage III. - ein Schilfboot (PM 12+14)

im Nil darunter ist ein Krokodil und ein Nilbarsch zu sehen |

|

Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com

- all rights reserved - |

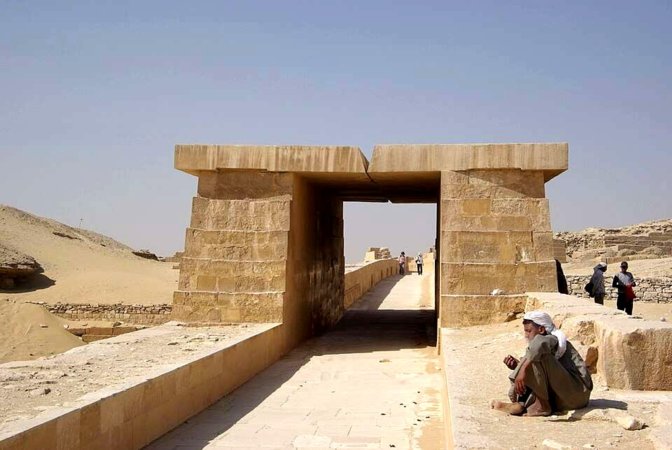

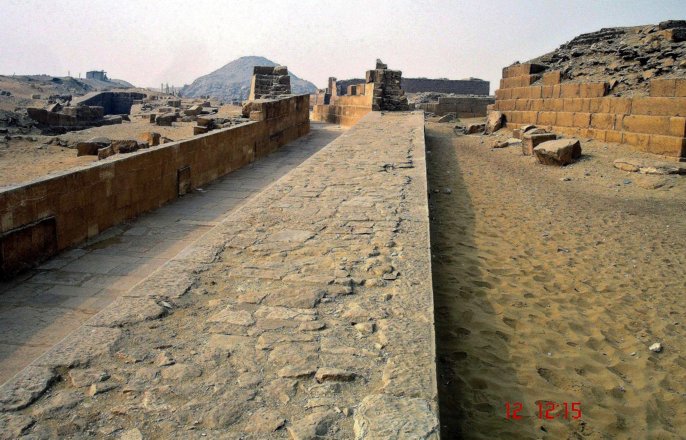

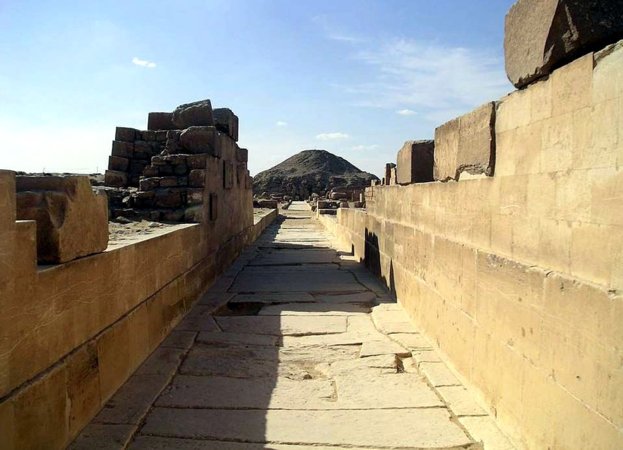

Der 720 m lange Aufweg,

der den Taltempel mit dem Totentempel des Pyramidenkomplexes von Unas

verbindet und dabei einen Höhenunterschied von ca. 34 m überwindet, wurde

entlang des Pfades eines natürlichen Wadis gebaut. Dabei wurde ein

Höhenunterschied von ca. 34 m überwunden. Einige der Blöcke, mit

denen die Lücken des Aufweges gefüllt wurden, stammten aus der Umfriedung

des Netjerichets-Komplexes (Djoser). Die Architekten von König Unas

usurpierten etwa 250 m (820 f) des Djoser-Aufweges, um

den Damm von Unas zu stützen und Lücken zwischen ihm und dem Wadi zu

schließen. Der Aufweg von Unas ist der am besten erhaltene aus dem Alten

Reich.

|

Ende des Unas-Aufweges vor den Ruinen des

Totentempels |

Bild: Courtesy to Jon Bodsworth

- public domain - |

Zwar bot das Wadi eine natürliche Route, aber der Bau

des Aufweges war kompliziert und erforderte die Überwindung von unebenem

Gelände und älteren Bauwerken, die abgerissen und deren Steine dann als

Unterlage verwendet wurden. Bei den Ausgrabungsarbeiten kamen auch Quader aus

der Djoser-Umfassungsmauer zum Vorschein, die für den Bau des Damms verwendet

wurden - deshalb ist davon auszugehen, dass der Djoser-Bezirk damals bereits

im Zerfall begriffen war (Quellen: Mark Lehner 2008, The Complete Pyramid,

New York, Thames & Hudson + Mirosloav Verner, 2020: Die Pyramiden, Reinbek

1997, Die Pyramide des Unas).

Während seines Verlaufs änderte der Aufweg zweimal

seine Richtung, um die natürlichen Gegebenheiten des Geländes möglichst gut

nutzen zu können. Der Damm wurde in zwei Kurven gebaut - nicht in einer

geraden Linie (4). U. a. befinden sich unter dem Aufweg zwei große

Königsgräber aus der II. Dynastie (Toby Wilkinson, 2005, Early Dynastie

Egypt, New York & London, Routledge-Verlag). Das westliche

Galeriegrab enthält Siegel mit dem Namen "Hotepsechemui" und Nebra,

deshalb glaubten die Ägyptologen Wolfgang Helck und Peter Munro, dass

zumindest Nebra im Galeriegrab (B) unter dem Damm der Unas-Pyramide in Saqqara

begraben wurde, weil tatsächlich dort die meisten Artefakte mit Nebras Namen

gefunden wurden (Peter Munro, Der Unas-Friedhof Nordwest I. - v.

Zabern-Verlag, Mainz 1993, S. 95). Auch die

Doppelmastaba des Ni-anch-chnum und Chnum-hotep (Mitte der 5. Dynastie) wurden

abgerissen und deren Material für die Aufschüttung der Unebenheiten des

Geländes verwendet. Die Überbauten der Grabanlagen wurden abgerissen, so

dass der Totentempel und das obere Ende des Aufweges darüber errichtet werden

konnten (Quelle: Aidan Dodson 2016, The Royal tombs of Ancient Egypt, Barnsley

South Yorkshire: Pen & Sword Archaeology. ISBN 978-1-47382-159-0)

Der Aufweg war steingepflastert

(Reste davon wurden in situ gefunden). Die Seiten des Aufweges wiesen

eine steile Böschung auf, welche die obere Breite auf ca. 6,70 m reduzierte.

Auf diesem massiven Unterbau erhob sich der übliche überdeckte Korridor. Die

Seitenwände des Aufweges bestanden aus feinen Kalksteinblöcken und waren lt.

dem Ägyptologen I. E. S. Edwards (1909-1996) ca. 4 m (13 Fuß) hoch und 2,04

m (6 Fuß, 8 Zoll) dick. Der Durchgang war etwa 2,65 m (8 Fuß, 8 Zoll) breit

und besaß ein Dach aus 0,45 m (1 Fuß, 6 Zoll) dicken Alabaster-Platten, die

von jeder Wand zur Mitte ragten und in der Mitte einen Längsspalt von 0,20 m

freiließen, durch den das Tageslicht einfallen konnte. Zugleich verhinderte

diese Konstruktion, dass eindringendes Regenwasser an die reliefgeschmückten

Seitenwände gelangte (4). Die Decke war blau gestrichen

und mit gelben Sternen versehen.

|

der teilweise rekonstruierte Aufweg des Unas -

mittlere Sektion

Rekonstruktion eines Abschnitts in der Mitte des

Aufweges. In der Mitte des Dachs befindet sich eine Öffnung in Form

eines "V", sorgt für Licht in dem Korridor des Aufweges. |

|

Bild. Saqqara

BW8

Autor: Berthold Werner, Wikipedia 3. 11. 2010

Lizenz: CC

BY 3.0 Namensnennung |

|

Blick auf das Ende des zweiten Abschnitts des

Aufweges - Im Hintergrund die Königspyramide

Im Hintergrund ist zu sehen, dass der Aufweg dort

einen Knick nach links macht - links davon sind die beiden Bootsgruben

zu erkennen. |

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro (12. Jan. 2007)

- all rights reserved - |

Nur wenige der untersten Steinlagen der Seitenwände fanden sich noch in

situ, doch wurden viele davon verstürzt im Sand längst des gesamten

Aufwegs gefunden. Die Innenwände des Aufweges waren reich in feinster

Reliefarbeit verziert, die bei Sahure und Niuserre den Darstellungen der

königlichen Macht und Abwehr der feindlichen Umwelt vorbehalten und durch

Szenen erweitert wurden, die nur teilweise in dieses Bildschema passen.

Zwar sind die Aufzeichnungen

darüber bruchstückhaft, doch zeigen die Überreste eine Vielzahl von Szenen,

darunter:

-

die Jagd auf wilde

Tiere

-

das Einbringen der

Ernte

-

Szenen auf dem Markt

-

Handwerker bei der

Kupfer- und Goldverarbeitung

-

eine Flotte bei ihrer

Rückkehr aus Byblos

-

Boote, die

Arbeiterkolonnen von Assuan zur Baustelle transportierten

-

Schlachten mit Feinden

und Nomadenstämmen

-

den Transport von

Gefangenen

-

Reihen von

Opferbringern

-

und eine Prozession der

Abgesandten aus den Gauen Ägyptens.

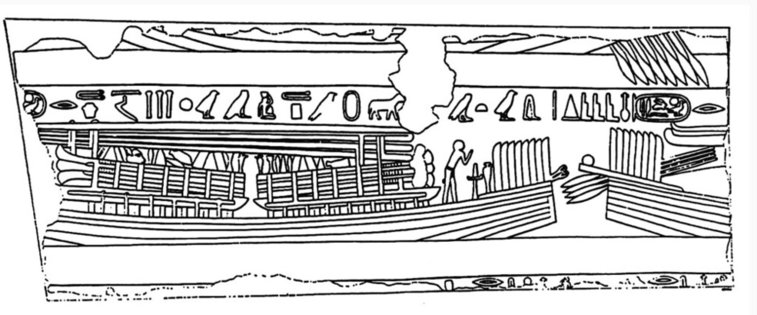

| Bildprogramm an

den Wänden des Aufwegs: |

Schiffsszenen

(Lastschiffe)

Z. B. zeigen die Darstellungen an den Wänden den

Transport fertiger Palmstamm-Säulen aus rosafarbigem Granit und Architrave

aus den Steinbrüchen von Assuan, die auf Schlitten festgebunden sind, welche sich auf Transportschiffen befinden und zur Pyramidenbaustelle gebracht

werden. Die Säulen sind paarweise auf den Schiffen verladen. Lt.

Begleitinschrift hat der Transport dieser Bauteile auf Lastschiffen zum

Bauplatz in Saqqara "nur 7 Tage gedauert - "beladen mit

Granitsäulen von 20 Ellen (=10,48 m).

|

Rekonstruierte Darstellung auf dem Mittleren

Abschnitt des Unas-Aufweges (in situ) in Saqqara

Frachtschiffe transportieren schwere Granitsäulen

vom Steinbruch in Assuan zur Pyramidenanlage von König Unas in Saqqara.

Die Darstellung auf dem originalen Steinblock in Saqqara ist heute

schwer beschädigt. |

|

Zeichnung: Universität of Chicago Oriental Institute

Publ. XXXC Bd. II. Chicago, 1936, Tafel 88 |

|

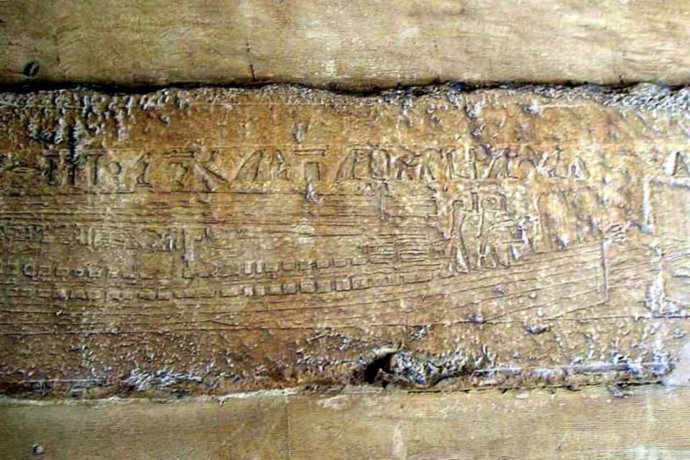

Frachtschiffe transportieren schwere Granitsäulen

vom Steinbruch in Assuan zur Pyramidenanlage von König Unas in Saqqara.

Die Darstellung auf dem originalen Steinblock in Saqqara ist heute

schwer beschädigt. |

|

Bild: Neithsabes, Wikipedia - public domain |

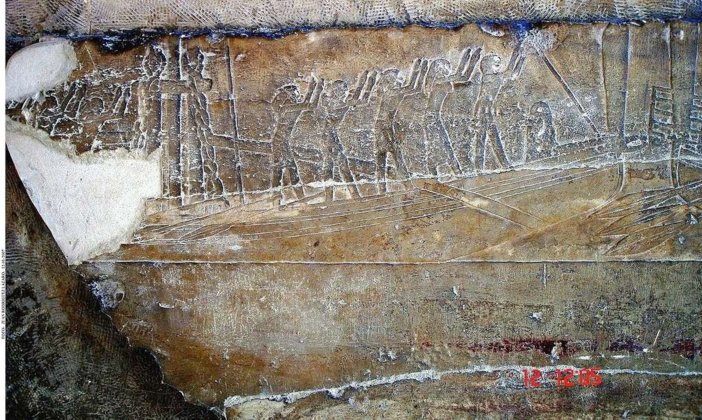

Hochseeschiffe

Andere Szenen zeigen zwei Hochseeschiffe mit

bärtigen Asiaten (es handelt sich wohl nicht um Kriegsgefangene) an Bord,

welche dem König huldigen.

|

Aufweg der Unas-Pyramide

Zwei Schiffe mit Asiaten, wahrscheinlich Syrer oder

Phöniziern, die unter dem Kommando von ägyptischen Offizieren nach

Ägypten fahren. |

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Aufweg der Unas-Pyramide - das zweite Schiff /

Mittlerer Abschnitt

Teilrelief des 2. Schiffes mit Asiaten. Fünf Leute

am Bug, darunter ein Ägypter und eine anscheinend wichtige Frau mit

erhobenen Armen (zweie von rechts), hinter der eine Gruppe von Asiaten stehen. Am hinteren

Ende des Schiffes ist noch mal eine Gruppe Asiaten zu erkennen, die

ebenfalls ihre Arme erhoben haben. |

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007

- alle Rechte vorbehalten - |

Marktszenen

Es fanden sich auch Darstellungen an den Wänden des Aufweges mit

sehr lebendig wirkenden Marktszenen. An den Wänden

des Aufwegs finden sich auch sehr lebendig wirkende Marktszenen; in einer

sieht man Männer Fische feilbieten; rechts versucht ein Käufer einen Kuchen

gegen Frischfisch einzutauschen. In einer erweiternden Fortsetzung dieser Szene sieht man einen jungen Mann

der Händlern und Kunden sein Schoßtier, einen Affen/Pavian zeigt, während

ein Möbelstück für einen Korb voller Fische seinen Besitzer wechselt. Der

Fischhändler streckt dabei seine Hand mit einer außergewöhnlicher

ausdrucksstarker Gebärde aus.

|

Aufweg der Unas-Pyramide - mit Marktszene /

Mittlerer Abschnitt des Aufweges

Marktszene: Junge Männer mit gefangenen Pavianen

links und ein Zimmermann mit einem Korb rechts. Der Block stammt

aus dem unteren Teil einer der dekorierten Wände des Aufweges. |

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt

des Aufweges - mit Marktszene

Marktszene: Fischer sitzen auf dem Boden - neben sich

ihre Körbe mit Fisch. Sie scheinen gerade ihre Ware zu verkaufen. der

linke Verkäufer sitz auf einem niedrigen Stuhl (ohne Beine) und

präsentiert seine bereits ausgenommenen Fische. Auffallend ist die

ungewöhnliche Art, wie er seine Beine übereinander schlägt. |

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007

- alle Rechte vorbehalten - |

Handwerkerszenen

Die

Darstellungen zeigen auch Handwerker bei ihrer

Tätigkeit: Goldschmiede beim Hämmern von Edelmetallfolien, während andere

bei der Herstellung von Elektron Blasrohre benutzen, um das Feuer unter dem

Schmelztiegel stärker anzufachen. Andere Handwerker werden beim Kupferguss

und beim Polieren von

Gold- und Steingefäßen dargestellt.

Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt

des Aufweges - Handwerkerszenen

Mittlerer Abschnitt des Aufweges mit einem

Block aus dem unteren Teil der Wände. Szenen aus einer Werkstatt von

Gold- und Silberschmieden und anderen Metallarbeiten - hier wird das

"Ausschmelzen von Gold" gezeigt.

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro, 12. Jan. 2007

- alle Rechte vorbehalten - |

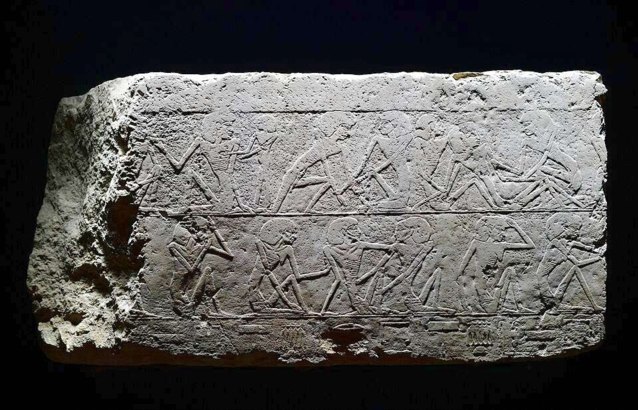

Soldaten

und Kriegsszenen:

Ein anderer Block zeigt einen

Kampf zwischen ägyptischen und ausländischen Bogenschützen, ein weiterer

die Füße von laufende Soldaten.

Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt

des Aufweges - Laufende Soldaten

Kampfdarstellungen ägyptischer Soldaten mit

ausländischen Gegnern

|

|

Bildautor: unbekannt

|

Jagdszenen

Jagdszenen

zeigen allerlei Arten von gehörnten Tieren sowie Füchse, Hyänen,

Springmäuse und Igel. In einer dieser Darstellungen tauchen zwischen

Sanddünen, in denen kaktusähnliche Gewächse gedeihen, zwei Böcke auf, die

einer Oryxs-Antilope zugewandt sind, die ihr Junges leckt. Hinter ihr beißt

ein großer Jagdhund einer Gazelle in den rechten Hinterlauf. Dahinter

erblickt man zwei weibliche Tiere an der Spitze einer Antilopenherde.

Aufweg der Unas-Pyramide - Mittlerer Abschnitt

des Aufweges - Jagdszene

In einer Landschaft mit Sanddünen und kaktusartigen

Gewächsen ist hier eine Herde Antilopen zu sehen. Ein großer Jagdhund

hat sich in den rechten Hinterlauf einer Gazelle verbissen. Dahinter

sind zwei weibliche Tiere an der Spitze der Antilopenherde zu sehen.

|

Bild: Neithsabes Wikipedia

14. Juni 2011 - public domain |

Weiter

Darstellungen

Ein

anderer Block vom Aufweg König Unas zeigt Männer in gebeugter Haltung,

welche mit Stöcken den Boden berühren. Diese etwas merkwürdige Szene

konnten wir uns erst nicht recht erklären. Nach Aussage vom Ägyptologen

Prof. Dr. Hartwig Altenmüller (Universität Hamburg) handelt es sich hierbei

wahrscheinlich um die ´"Wegbereitung des Königs durch seine

Höflinge". Dieses "Schlagen mit Stöcken auf den Boden" dient

dazu, gefährliche Tiere wie Schlangen usw. zu vertreiben und so den Weg für

den König sicherer zu machen.

Relief vom Aufweg der Unas-Pyramide

mit der Darstellung einer Prozession "Schlagen mit Stöcken

auf dem Boden"

durch Beamte des Königs.

|

Bild: Courtesy to Juan R. Lazaro

- all rights reserved - |

Weitere

Szenen zeigen den König im Kreis von Gottheiten; bei einer Inspektion seiner

Truppen und Offiziere; bei der Entgegennahme von Opfergaben; der Transport von

Gefangenen; Darstellungen von Höflingen und Dienern, die Vorräte aller

Art zum Grab bringen; Entgegennahme des Tributs aus fernen Ländern mit wilden

Tieren, darunter eine Giraffe (was die erste Darstellung einer solchen war im

Alten Reich) Löwen und Leoparden. Gezeigt werden auch Szenen aus der

Feldarbeit, der Ernte von Früchten und Feigen, Einbringen des Korns und des

Sammelns von Honig.

Die

berühmten Hungersnot

Darstellungen

Besondere

Beachtung findet die zeichnerisch hervorragend gemachte, aber beängstigend

naturalistische Szene von "ausgehungerten Wüstennomaden, die sich in

einem "hoffnungslosen Zustand" befanden und deren Körper so

ausgemergelt waren, dass sie fast nur noch aus Haut und Knochen bestanden. Der

Ägyptologe Miroslav Verner hebt diese Szenen besonders hervor und meint,

"dass die Nomaden möglicherweise hier so dargestellt wurden, um als

"einzigartiger Beweis" dafür zu dienen, dass der Lebensstandard der

Wüstenbewohner, während der Herrschaft von König Unas infolge klimatischer

Veränderungen in der Mitte des 3. Jahrtausend v. Chr. gesunken war

(Verner 2001d - The Pyramids: The

Archaeology and History of Egypt's Monuments. Cairo: American University in

Cairo ISBN 978-0-8021-1703-8).

Die

Entdeckung einer ähnlichen Reliefmalerei auf den Blöcken des Sahure-Aufweges

lässt allerdings Zweifel an dieser Hypothese aufkommen. Der französische

Ägyptologe Nicolas Grimal (geb. 13. Nov. 1948 in Libourne, Gironde)

vermutete, dass diese Szene die landesweite Hungersnot vorwegnahm, welche

Ägypten zu Beginn der 1. Zwischenzeit heimgesucht zu haben scheint. Diese

Meinung galt allgemein bis vor kurzem für die Verschlechterung der

Lebensbedingungen der Oasenbewohner in der ägyptischen Wüste. Vor wenigen

Jahren wurde jedoch - aufgrund der künstlerisch wertvolleren und älteren

Szenen auf Blöcken des Sahure-Aufweges - die Bedeutung dieser Szenen der

"verelenden Beduinen" anders eingeschätzt: wahrscheinlich sollten

sie den Wohlstand Ägyptens gegenüber den Ausländern zeigen oder die

Großzügigkeit des Herrschers bei der Unterstützung der hungernden

Wüstenbewohner darstellen (Quelle: engl. Wikipedia - James Allen Ägyptische

Kunst im Zeitalter der Pyramiden, New York 1999, S. 360).

Beamtengräber südlich des Aufweges

Grabinschriften

aus Gräbern nahe des Aufwegs legen dar, dass der Totentempel des Königs am

Ende des Alten Reiches noch voll in Betrieb war. Auch im Mittleren Reich

bestand der Totenkult des Unas fort. Funde aus dem Taltempel bezeugen einen Kultbetrieb während

des Mittleren Reiches.

An der Südseite der Pyramidenumfassungsmauer kamen kürzlich Schächte

aus der Saiten- und Perserzeit zum

Vorschein, die teilweise von Räubern verschont geblieben waren:

Es handelt sich

dabei um die Gräber des königlichen Leibarztes

Psametich und seiner Gemahlin Setraibu, des

Admirals Djeuhebu, dessen Mumie reichlich mit Juwelen und Amuletten

geschmückt war, und des Pede-ese. Pede-ese/ise

war der Sohn des Leibarztes Psametich und war im Nachbargrab zu diesem bestattet, Pede-ese

lebte zur Zeit Dareios I. (Ende 6. und Anfang 5. Jahrhundert.). Im nordwestlichen

Teil des Totentempels hatte man während der Saitenzeit einen 20m tiefen

Schacht in den Boden getrieben, auf dessen Grund sich das Grab des Generals Amen-Tefnacht befand.

Nördlich des Aufweges wurde eine Ansammlung von

Gräbern gefunden (siehe eng. Wikipedia: Nigel Strudwick, Davies, W. V. (ed.).

The Administration of Egypt in the Old Kingdom: The Highest Titles and Their

Holders, London: KPI Limited). Das Grab des Wesirs "Achethep" wurde

von einem Team unter Leitung von Christiane Ziegler entdeckt. Die anderen

Mastabas gehören den Wesiren Ihy, Iy-nofert, Ny-anch-ba und Mehu (Strudwick

1985). Es wird vermutet, dass die Wesire unter der Regierung von Unas

amtierten, mit Ausnahme des Grabes von Mehu, welches der Zeit von Pepi I.

zugeordnet wird. Ein weiteres Grab, das Unas-Anch (wahrscheinlich ein früh

verstorbener Sohn von Unas) gehörte, trennt die Gräber des Ihy und Iy-nofert.

Der Chefinspektor von Saqqara, Mounir Basta, entdeckte

1964 gleich südlich des Damms ein weiteres in den Felsen gehauenes Grab, das

später unter Ahmed Moussa ausgegraben wurde. Die Gräber gehörten zwei

Palastbeamten - Maniküristen (Strudwick 1985) - die während der Regierung

von Niuserre- Ini und Menkauhor in der 5. Dynastie lebten, namens

Ni-anch-Chnum und Chnum-hotep. Im folgenden Jahr wurde eine reich verzierte

Kapelle für das Grab entdeckt. Die Kapelle befand sich in einer einzigartigen

steinernen Mastaba, die durch einen schmucklosen offenen Hof mit den Gräbern

verbunden war (Quelle: engl.

Wikipedia - James Allen Ägyptische Kunst im Zeitalter der Pyramiden, New York

1999, S. 162).

Der Oberste Rat für Altertümer

führte von 1999 bis 2001 ein großes Restaurierungs- und

Rekonstruktionsprojekt am Taltempel durch. Die drei Eingänge und Rampen

wurden restauriert und eine niedrige Kalksteinmauer errichtet, um den

Grundriss des Tempels abzugrenzen. Bei den ersten Grabungen, die 1945 von

Selim Hussein im Auftrag von Etienne Driton durchgeführt wurden, sind die

Umrisse des Taltempels und eines großen Bassins festgestellt, welches sich

als eine Hafenanlage am Westufer eines heute nicht mehr existenten Sees (der

auch als Unas-See bezeichnet wird) herausstellte. Außerdem wurden die Reste

dreier Verbindungsrampen gefunden, welche den drei Tempelzugängen an der

Nord-Ost- und Südseite entsprechen. Der Taltempel liegt zwischen denen von

Nyuserre Ini und Pepi II. Trotz eines komplexen Plans enthielt der Taltempel

von König Unas keine bedeutenden Neuerungen.

|

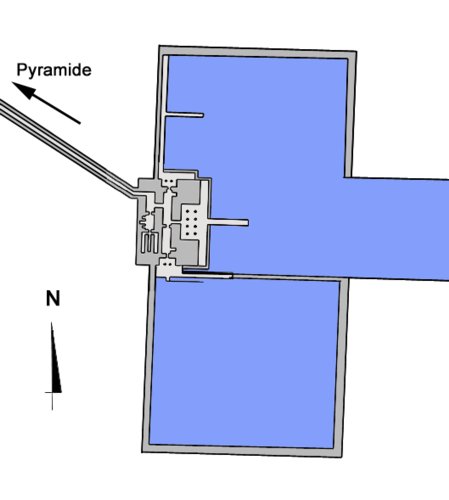

|

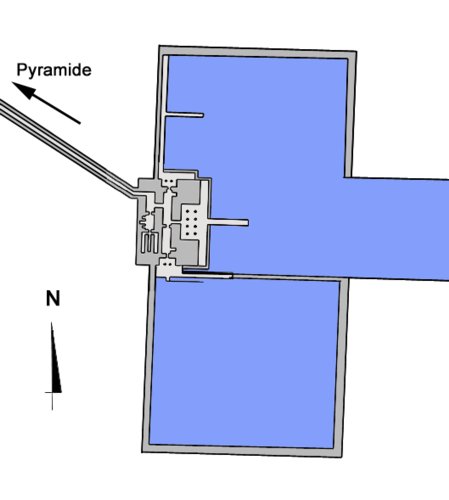

Taltempel und Hafenanlage

Der Taltempel von König Unas lag

mitsamt seiner Hafenanlage am Westufer eines heute nicht mehr existenten

Sees, der auch als Unas-See bezeichnet wird. Der Zugang zum Taltempel

erfolgte von der Ostseite und war über eine Treppenanlage erreichbar,

und hatte drei Eingänge mit papyriförmigen Säulen, von denen einige

begradigt wurden. Daran schloss sich ein säulenförmiges Vestibül an -

wahrscheinlich im gleichen Stil, welches den Zugang zu der langen Rampe

ermöglichte, die zum Totentempel der Pyramide führte, der an ihrer

Ostseite lag.

Bild: Franck Monier, Wikipedia 24.

Aug. 2009

- public domain - |

Der Taltempel ist durch

Steinraub heute stark beschädigt, jedoch ist ein Teil der Säulen in

verschiedenen Museen der Welt erhalten geblieben. Der Haupteingang des Tempels

befand sich auf der Ostseite und bestand aus einem Portikus mit 8 in zwei

Reihen angeordneten Granit-Palmensäulen (Audran Labrousse, Ahmed M. Moussa:

Le temple d'accueil du complexe funéraire du roi Ounas, Kairo 1996). Zwei

weitere Eingänge befanden sich im Norden und Süden. Ein schmaler, nach

Westen gerichteter Korridor führte vom Eingang in eine rechteckige, von

Norden nach Süden ausgerichtete Halle. Eine zweite Halle befand sich im

Süden. Zwei Nebeneingänge zu den Hallen befanden sich an der Nord- und

Südseite. Jeder hatte einen Portikus mit zwei Säulen. Diese waren über

schmale Rampen erreichbar. Westlich der beiden Hallen befand sich die

Hauptkulthalle. Sie verfügte über eine zweite Kammer mit drei Lagerräumen

im Süden und einen Gang, der zum Aufweg im Nordwesten führte (Zahi Hawass

2015 "Magic of the Pyramids: My adventures in Archeology, Montevarchi,

Italy: Harmakis Edizioni. ISBN 978-88-98301-33-1)

|

|

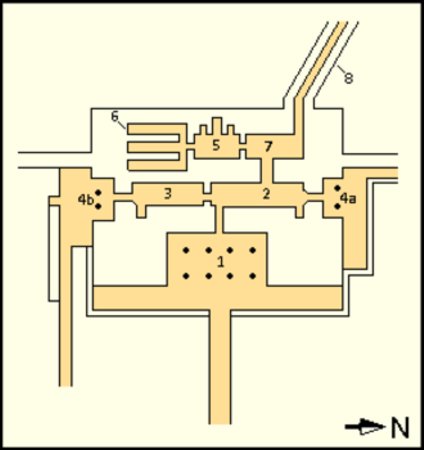

Plan des Taltempels

1. Eingangshof mit Säulengang

2. Eingangshalle

3. Südhalle

4a u. b. Nebeneingänge

5. Hauptkulthalle

6. Lagerräume

7. Durchgang, der zum Aufgang (8.) führt.

Basierend auf Mark Lehner (2008): The

Complete Pyramids, New York, Thames & Hudson, S. 154-155

Plan: Herr mddude, eng. Wikipedia, Originalbild,

Lizenz: CC

BY-SA-4.0 |

Von der einst

reichhaltigen Dekoration des Taltempels sind nur wenige Fragmente erhalten.

Die Motive der Szenen waren Gottheiten, Opfergabenträger und Schiffe (Audran

Labrousse, Ahmed M. Moussa: Le temple d'accueil du complexe funéraire du roi

Ounas, Kairo 1996).

Ein Raum des Taltempels wurde am

Ende des Alten Reiches als Bestattungsplatz für einen Prinzen benutzt. Hier

fand man den Sarkophag des Prinzen Ptahschepses, der noch reichen Schmuck

sowie die Mumie eines älteren Mannes enthielt (siehe Dr. Aidan M. Dodson: On

the Burial of Prince Ptahshepses. In: Göttinger Misazellen Nr. 129, 1992, S.

49-51). Bisher konnte aber weder die Identität des Prinzen noch der Grund

für die Bestattung hier im Taltempel des Unas hinreichend geklärt werden.

Guy Brunten (ein engl. Ägyptologe, der für Flinders Petrie grub und auch

mehrere Jahre in Oberägypten, in Qau, el-Badari - wo er die Badari-Kultur

entdeckte - und ab 1931 als "Assistant Keeper" im Ägyptischen

Museum von Kairo tätig war bis zu seinem Ruhestand im Jahre 1948) hielt ihn

für einen Sohn des Unas, dessen Grab nach der Beisetzung geplündert wurde

und dessen Leichnam in den Taltempel seines Vaters umgebettet wurde (siehe M.

Verner: die Pyramiden, Reinbek 1997, S.369ff). Der britische Ägyptologe Dr.

Aidan Dodson (Universität Bristol) hält Ptahschepses hingegen für einen

Sohn Pepi II., der sich einen Sarkophag aus dem Grab der 4. Dynastie aneignete

und für seine eigene Bestattung verwendet habe (siehe Dr. Aidan Dodson: On

the Burial of Prince Ptahshepses: in Göttinger Miszellen 129, 1992, S.

49-51).

|

Ruinen des Taltempels von König Unas |

| Der Taltempel des Unas liegt in einem heute nicht

mehr vorhandenen See, der sich natürlicherweise an der Mündung eines

Wadis in den See bildete. Dasselbe Wadi diente als Weg für den

Aufweg. Der Zugang zum Taltempel erfolgte von der Ostseite über die

Kaianlagen des Hafens - links im Bild mit den zwei Säulen. |

Bild: Taltempel

der Unas-Pyramide in Saqqara

Autor: Olaf Tausch, Wikipedia, 8. 10. 2014

Lizenz: CC

BY 3.0 |

|

Ruinen des Taltempels von König Unas |

| Gesehen vom Anlegesteg aus nach Westen - links die

beiden palmenförmigen Granitsäulen, welche den südlichen Eingang

flankierten. |

Bild: Courtesy to Juan Rodriguez Lazaro - 25. 9.

1991

- all rights reserved - |

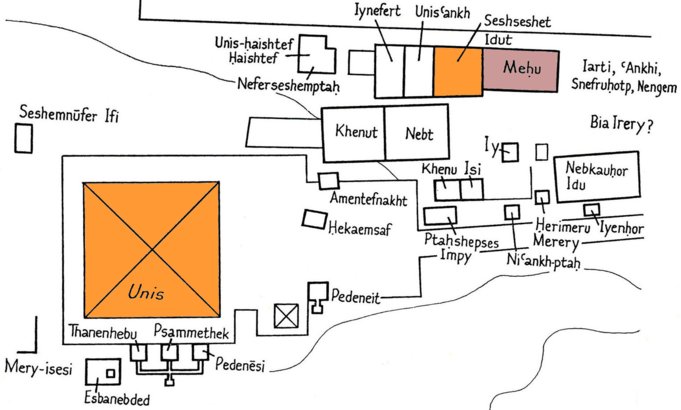

Gebiet nördlich des

Pyramidenbezirks von Unas

- Die Gräber der königlichen Familie - |

Zwischen dem südlichen Teil der

Umfassungsmauer des Djoserbezirks und dem Pyramidenkomplex des Unas verlief

ein tiefer, künstlich hergestellter Graben (der sog. Trockene-Graben), der

aus der Zeit von König Djoser (3. Dynastie) stammt. Während der Bauarbeiten

am Pyramidenkomplex von König Unas wurde dieser Graben mit dem anfallenden

Abraumschutt beim Pyramidenbau teilweise wieder aufgefüllt und als

Standfläche für die Errichtung der Mastabas genutzt.

|

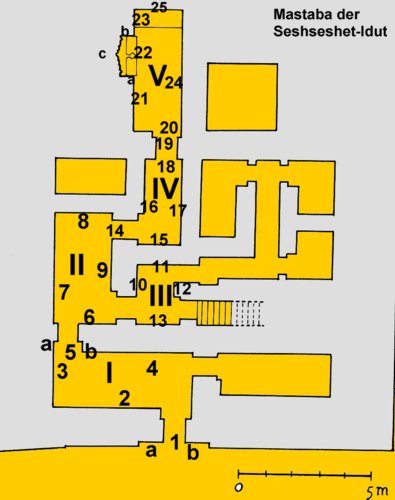

Nördlichste der Mastaba-Reihen mit Grab der

Seshseshet-Idut |

Plan: aus Juan R. Lazaro - Flickr-Album

- Originaldaten: Porter & Moss, Topographische Bibliographie

altägyptischer Hieroglyphentexyte, Reliefs und Bilder III. - Teil 2

(1978). S. 623-625, Tafel LXI

- modifiziert von Nefershapiland - |

Die nördlichste

dieser Mastaba-Reihen umfasst von West nach Ost die Anlagen des "Unas-Chai-shetef"-

dann im Verband gebaut die Mastaba-Anlage des "Iy-neferet, des Unas-Anch

des Obersten Richters und Wesir "Ihi", die später von der

Prinzessin Seschseschef-Idut ("das Mädchen"

) einer Tochter von König Unas usurpiert wurde und ihres mutmaßlichen

Sohnes "Mehu", dessen Mastaba direkt an der Mastaba von Idut

angrenzte. Die Mastaba der Prinzessin Sesheshet-Idut wurde 1927 ausgegraben.

Die Titel der Prinzessin lauteten:

|

"Tochter des

Königs, von seinem Laib und nach ihm allein verehrt, die Hathor

täglich verherrlicht, verehrt neben Anubis auf seinem Berg,

Seshseshet mit ihrem erhabenen Namen Idut"

(Quelle:

Macramallah, R.: Le Mastaba d'Idout 1935 (= Fouilles á Saqqarah, Band

15, Leroux Paris - Online-Version) |

Die Mastaba von

Mehu war in einem hervorragenden Erhaltungszustand und man erfährt aus den

Inschriften, dass dieser Mehu ein Wesir in der Anfangszeit der 6. Dynastie

war. Die Aufschüttungen endeten hier und daher lag die Mastaba des Mehu (MHw)

erheblich tiefer.

In der Grabkammer wurde der ursprünglich für den

Wesir Ihi gedachte Sarkophag sowie Reste von Wandbemalung entdeckt. Die

Grabkapelle besteht aus fünf Räume mit Reliefdekor (Quelle: engl. Wikipedia:

Seschseschet Idut)

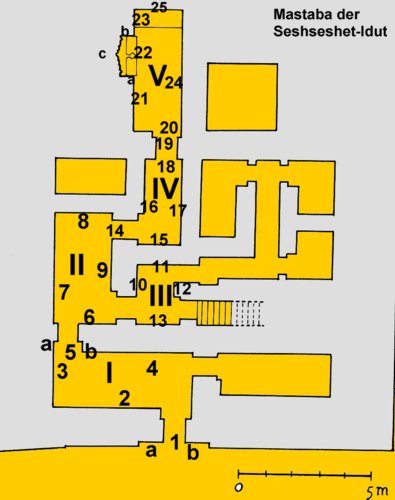

|

|

Mastaba der Prinzessin

Seshseshet-Idut

Plan nach Lauer "Saqqara" -

modifiziert von Nefershapiland

Raum 1:

1. Eingang (Durchgang) a) und b) Fragmente mit der

Verstorbenen

2. (nur unterer Teil) die Verstorbene im Papyrusboot u. anderes

schmales

Boot mit Männern (einer beim Fischen mit

Dip-Netz, andere beim Angeln)

3. (unteres Register) Schreiber und andere Männer, welche die

Verwalter

der Gutshöfe zur Rechenschaftsablegung

vorführen.

4. (nur unterer Teil) [Verstorbene] in einem Boot und links ein

kleineres

Boot mit Männern beim Fischen mit einem

Dip-Netz und beim Angeln.

5. Durchgang zu Raum II.

a) + b) 2 Register: I. Opferbringer II.

Ziehen und beweihräuchern einer

Statue

Raum II.:

6. Reste von 5 Registern - Männer bringen Rinder

7. mehrere Register: die Prinzessin steht in einem

Binsen-Nachen

I. Reste von Booten II. Hirten beim Viehhüten

III. Papyrusernte und

Bau von Booten IV-IV. Männer mit Tieren und

Vögeln in Booten

VI. Männer in Booten beim harpunieren von

Nilpferden, Fischen mit

dip-Netzen und beim Überqueren eines Kanals

mit Rindern.

Register hinter der Verstorbenen

I.-V. Attendanten, Beamte und Schreiber VI.

Männer in Booten beim

Angeln und Fischen mit dip-Netzen.

8. unteres Register, Schreiber und Männer, welche die Verwalter

der

Gutshöfe zur Rechenschaftsablegung vorführen. |

9. Reste von Registern:

I.-II. Opfergaben III. Männer ziehen einen Schrein mit einem

Sarkophag IV. oben ein Schrein, die Verstorbene

mit einem Vorlesepriester und Männer die vor

ihm ein Boot tragen und "mww"(Muu-Tänzer) hinter ihm V.-VI.

Ruderboote und Männer

die sie schleppen mit zerstörter Inschrift

für den Wesir Ihy VII. Opferbringer

Raum III.

10. Reste vom unteren Register: Männer bringen eine Herde mit

Eseln.

11. Reste von drei Registern: Truhen, Männer bringen Truhen mit Salbe

12. Zwei Männer zimmern eine Truhe

13. Reste von drei Registern: Männer bringen Gazellen, ibisse

und Oryx-Gazellen.

Raum IV.

14. Durchgang von Raum II: zu Raum IV.: Reste von

Opferbringer, die Kälber mit sich führen

15. vier Register: I., III. und IV: Opferbringer II. Männer in Booten

mit Kalb

16. (Fragmente) Die Verstorbene und Register I.-IV. Opfergaben V.-VII.

Opferbringer

17. (fragmentarisch) Die Verstorbene mit zwei Frauen hinter ihr und

Register I, III, V-VI Opferbringer II. Bootsmänner beim Tunier (?)

IV. Männer in Booten

18. Über dem Durchgang - 3 Register mit Opferbringer

Raum V.

19. Durchgang a) + b) Die Verstorbene riecht an Lotusblüten -

eine Frau hinter ihr bei b)

20. Register I.-V. (teilweise oben am Durchgang) Opfergaben VI. ein

Mann bindet Ochsen an VII. Schlachter

21. Die Verstorbene vor einem Tisch und riecht an einem

Salben-Behälter

22. Nische mit Scheintür a)+b) 5 Register mit Kisten und

Opferbringern c) Scheintür

23. Opferliste, mit Priester darüber

24. Verstorbene sitzend und riecht an Lotusblüte und im I.-III.

Register Opfergaben, IV-V. Männer bringen Tiere VI. (unter der

ganzen

Szene), Opferbringer und Schlachter.

25. die Verstorbene sitzt vor einem Tisch und riecht an

Salben-Behälter, mit Begleiter hinter ihr und Opfergaben und

Opferträger vor ihr.

Grabkammer mit gemalter Dekoration, Opfergaben, Kisten mit

Federn oben, Opferlisten an der östlichen Wand (siehe Hassan, Giza,

vi, pls p. 136) Sarkophag des Wesir Ichy, usurpiert von der

Verstorbenen

|

Mastaba der Shesheshet-Idut

- Steuereintreiber bei der Arbeit (Raum I.)

Raum I. Westwand (PM 3) - zwei Steuerbeamte

machen Aufzeichnungen, der rechte Schreiber trägt den Namen Teti-anch,

was daraufhin deutet, dass die Grabdekoration erst unter dem

Nachfolger König Teti, dem 1. Herrscher der 6. Dynastie

entstand.

Von der rechten Seite werden den Steuerbeamten evtl. die

Verwalter von Gutshöfen (?) vorgeführt - wohl zum Zwecke der fälligen

Abgaben. Sie kommen in gebeugter Haltung an und werden von den

Aufsichtsbeamten nicht gerade "sanft" behandelt.

|

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten -

- beschnitten von Nefershapiland - |

|

Mastaba der Shesheshet-Idut mit Eingangsszene

(PM II.2-2, 617 [2] )

- Raum I. - Nordwand -

Vor dem Großen Boot der

Prinzessin (rechts im Bild) befindet sich ein Papyrusboot in dem sich

drei Fischer befinden und ein Mann der das Boot stakt. Zwischen seinen

Beinen befindet sich ein Korb für den Fischfang. Am Bug des Bootes

hockt ein Fischer, der mit einer Angel (mit vier Hacken) fischt. In

seiner rechten Hand hat er einen Schlegel zum Schlag erhoben, mit dem er

die gefangenen Fische betäubt. Hinter ihm stehen zwei weitere Fischer

im Boot, die mit einem Schleppnetz (Dip-Netz) ebenfalls Fische fangen. Das

Netz ist prall gefüllt und wird von ihnen gerade ins Boot gezogen.

|

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Mastaba der Shesheshet-Idut - Durchgang

von Raum I. zu II. (PM II-2-2, 617 [5] )

Drei Männer ziehen einen Schlitten (links), auf dem

die Statue der Prinzessin Idut sich befindet. Der vorderste der Männer

gießt Wasser (oder eine andere Flüssigkeit) aus einem Krug vor die

Kufen des Schlittens, um die Reibung zu verringern. Der Mann direkt vor

der Statue verbrennt Weihrauch vor ihr. |

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Mastaba der Shesheshet-Idut -

Raum II. / Westwand (PM 7)

Eine Herde Rinder überquert den Fluss, in

dem sich Fische befinden. Ein Krokodil lauert auf der rechten Seite.

Ein Mann in einem Boot hält eine ängstliche Kuh fest. Im oberen

Register Männer in Booten beim Vogelfang. |

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Das Grab von Prinzessin Idut

verfügt über eine Serdab-Kammer auf der Nordseite, die vollständig vom Rest

der Grabkapelle isoliert ist. Ihre Grabkammer im Schacht auf der Ostseite des

Grabes enthielt bemalte Verzierungen mit Opferlisten und Opfergaben. Die Prinzessin

usurpierte auch ihren Sarkophag on Ihy, dem ursprünglichen Grabbesitzer.

Die Mastaba von Idut wurde

erstmals 1927 von Cecil Firth entdeckt und seitdem von Jean-Philippe Lauer

untersucht. Das Grab der Prinzessin Idut ist normalerweise für Besucher

geöffnet, kann aber gelegentlich aufgrund laufender archäologischer Arbeiten

geschlossen sein.

wird

fortgeführt

Quellen und Literatur

1. dt.

Wikipedia: Unas-Pyramide

2. Labrousse, Lauer, Leclant: Le temple haut du complexe funéraire

du roi Qunas, Kairo 1977

3. Rainer Stadelmann: die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum

Weltwunder, Mainz 1997

4. Miroslav Verner: die Pyramiden, Reinbek 1997

5. Mark Lehner: Geheimnisse der Pyramiden, Düsseldorf 1997 - die

Unas-Pyramide.

6. engl. Wikipedia: Pyramide of Unas

home |

Sitemap |

Biografie Unas |

Biografie Pepi I. |

Biografie Menkaure |

![]()