|

|

|

|

|

|

|

|

|

Regierungs- u. Familiendaten Thutmosis II. |

|||

| Regierungszeit: | 1492

- 1479

v.Chr. 1470/1482 - 1467/1479 v. Chr. 1510 - 1490 v. Chr. 1482 - 1479 v. Chr |

13 Jahre 3 Jahre 20 Jahre 3 Jahre |

nach v. Beckerath, MÄS 49 nach L.d. Pharaonen und Helck nach A. Gardiner R. Krauss |

| Dynastie: | 18. Dynastie - 4. König | ||

| Vorgänger: | Thutmosis I. | nach Schneider | |

| Vater: | Thutmosis I. | nach Schneider Lexikon der Ph. | |

| Mutter: | Mutneferet ( Mw.t-nfr.t ) | nach Schneider | |

| Geschwister: | Amenmose,

Wadjemes, Hatschepsut, Nofrubiti |

nach Th. Schneider, L. d. Ph. | |

| Ehefrauen: | Hatschepsut, Isis | ||

| Kinder: | Thutmosis III., Neferu-ra | nach Schneider, B. Schmitz | |

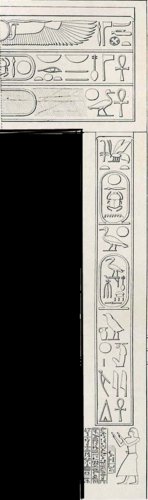

Namen

Thronname

Aa-cheper-en-Re Mit großer Gestalt, der zu Re gehört Horusname Ka-nechet-user-pechti Reich an Kraft Nebtiname Netjeri-nesit Mit göttlichem Königtum Goldname Sechem-cheperu Mit mächtigen Gestalten Eigenname Djehutimes (griech. "Thutmosis") Thot ist geboren

| Allgemein |

Über den 4. König der 18. Dynastie, König Thutmosis II. ist nicht viel bekannt. Es ist weder sein Alter bei der Thronbesteigung noch sein Todesalter bekannt.

Er regierte (nach Wolfgang Helck) von etwa 1479-1467 v. Chr. / oder (nach Rolf Kraus) von 1482-1479 v. Chr. Er war einer der Söhne von König Thutmosis I. und einer dessen Nebenfrauen mit dem Namen Mutnofret. Die Herkunft der Mutter von Thutmosis II. ist nicht ganz gesichert. Sie trug die Titel: "Königsmutter" (Mut-nesut/Mwt-nswt) und Königsgemahlin (Hemet-njsut/Hmt-nswt). Sie ist nur in wenigen Denkmälern bekannt.

Thutmosis II. hatte zwei ältere Brüder, Amenmose und Wadj-mose, die beide schon vor dem Regierungsantritt ihres Vaters geboren sind, sowie zwei Halbschwestern: Nofrubiti und Hatschepsut, die beide Kinder der Großen Königlichen Gemahlin Ahmose waren. Über die Mütter seiner beiden Brüder wird kontrovers gestritten, wobei angenommen wird, dass zumindest Amenmoses Mutter die Königsgemahlin Ahmose war. Der Ägyptologen Dr. Aidan Dodsen (Bristol/England) nimmt an, dass beide Söhne ebenfalls aus der Ehe mit der Großen Königsgemahlin Ahmose stammen. Michael-Höveler-Müller hingegen sieht in Wadjmes einen weiteren Sohn der Nebenfrau Mutnofret.

Thutmosis II. wurde von seinem Vater mit seiner Halbschwester Hatschepsut verheiratet (wahrscheinlich noch in einem sehr jungen Alter) - sie wurde Hauptgemahlin ihres Gemahls - vermutlich um die "Reinblütigkeit" zu erhalten und den Thronanspruch zu legitimieren. Der Thronfolger von Thutmosis II., Thutmosis III. stammt allerdings aus der Ehe mit einer Nebenfrau, deren Name "Isis" (erstmals genannt unter ihrem Sohn Thutmosis III.) lautete (siehe Statue Kairo CG 42072/JE 37417) über deren Herkunft fast nichts bekannt ist (siehe Thomas Schneider, Lexikon der Pharaonen 2002).

Thutmosis II. hatte zwei Kinder - die Tochter Neferu-re (Aidan Dodson, D. Hilton: The Complete Royal Families of Ancient Egypt: London 2004, S. 140), die aus der Ehe mit seiner Hauptgemahlin Hatschepsut stammte (über eine zweite Tochter wird in der Ägyptologie gestritten - es existiert aber kein Beleg über sie) und einen Sohn Thutmosis (den späteren König Thutmosis III.) der aus der Verbindung mit der Nebenfrau Isis stammte.

Da seine älteren Brüder Amenmose und Wadj-mose beide schon relativ früh verstorben sind, folgte Thutmosis II. seinem Vater Thutmosis I. auf dem Thron. Der Tag seiner Krönung war der "15. Achet II" (29. September) 1492 v. Chr. (siehe Siegfried Schott: Altägyptische Festdaten. Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz/Wiesbaden 1950, S. 87, Urkunde IV 82)

Regierungslänge

Über die Länge der Regierungszeit

von Thutmosis II. wird unter den Gelehrten kontrovers diskutiert. Manetho gab

ihm 13 Jahre und auch der verstorbene deutsche Ägyptologe Jürgen v.

Beckerath setzte diese Zeit an, revidiert sich allerdings später (in

Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 39 zu "der König regiert zwischen

2-14 Jahren". Es liegt auch

nahe, dass in den "13 Jahren" von Manetho eine Verschreibung oder

nachträgliche Verlängerung von 3 Jahren zu sehen ist.

Andererseits wird die Herrschaft von Thutmosis II. traditionell immer noch mit 13 oder 14 Jahren angegeben. Es gibt auch die merkwürdige Tatsache, dass seine Nachfolgerin Hatschepsut ihr Sed-Fest-Jubiläum in ihrem Jahr 16 feierte, was lt. von Beckerath 30 Jahre nach dem Tod von Thutmosis I. (ihrem Vater) geschah, der die Hauptquelle ihres Machtanspruchs war. Dies würde eine Lücke von 13-14 Jahren schaffen, in der die Herrschaft von Thutmosis II. zwischen der Herrschaft ihres Machtanspruchs und der Regierung von Thutmosis I. liegen würde.

Neue archäologische Ausgrabungen französischer Ägyptologen in Karnak haben lt. Luc Gabolde Beweise für einen Pylon und einen opulenten Festhof von Thutmosis II. vor dem 4. Pylon erbracht und die französischen Ausgräber haben in Karnak auch Blöcke einer Kapelle und eines Barkenheiligtums freigelegt, die Thutmosis II. dort errichtet haben soll (Luc Gabolde, Monuments décorés en bas relief aux noms de Thoutmosis II. et Hatshepsut á Karnak, Memoires publiés par les membres de l'Institut Francais d'Archéology Orientale / MIFA= 123 le Cairo, 2006). Zygmut Wysocki hat außerdem die Theorie aufgestellt, dass der Totentempel von Hatschepsut in Deir el Bahari durch einen von Thutmosis II. schon begonnenen Vorgängerbau ersetzt wurde (Zygmunt Wysocki: der Tempel der Königin Hatschepsut in Deir el Bahari: Seine ursprüngliche Form" MDAIK, Abt. Kairo 42 / 1986)

Obwohl die Aussagen von seinem Baumeister Ineni in seiner Autobiographie so interpretiert werden kann, dass Thutmosis II. nur kurze Zeit regierte, weil er hier als "Falke im Nest" bezeichnet wird, was darauf hindeutet, dass er vielleicht noch ein Kind war, als er auf den Thron kam. (siehe James H. Breasted 1906). Gegen eine lange Regierungszeit spricht allerdings, dass der Beamte Ineni auch noch unter den beiden Nachfolgern Hatschepsut und Thutmosis III. im Amt war und auch der Befund der Mumie, die allgemein als die von Thutmosis II. betrachtet wird.

Die amerikanische Ägyptologin Kara Cooney plädiert ebenfalls für eine eher kurze Regierungszeit von nicht mehr als 3 Jahren, was ihrer Meinung nach darauf beruht, dass es "kaum Tempel mit seinem Namen darauf, keine Feldzüge, keine nennenswerten Totengrüfte" gab und weist daraufhin, dass die beiden bekannten Kinder von Thutmosis II. zum Zeitpunkt seines Ablebens noch Kleinkinder waren, was auf einen frühen Tod schließen lässt (Kara Cooney / die Frau, die König sein würde 2016

E. F. Wente gibt ihm sogar 15 Jahre, während Hornung von einer Regierungszeit von 4 Jahren ausgeht. Lt. Thomas Schneider (Lexikon der Pharaonen) betrug die Regierungszeit von Thutmosis II. nur ca. 3 Jahre - Grimm und Schoske folgen ihm, ebenso Wolfgang Helck in "Aufstieg zur Weltmacht". Auch die Königsmumie von Thutmosis II. ist für eine chronologische Datierung nur wenig zu gebrauchen - da ihre Identität nicht über jeden Zweifel erhaben ist.

| Militärische Kampagnen |

Wie allgemein bei jedem Thronwechsel brach auch nach der Krönung von Thutmosis II. der obligatorische Aufstand in Nubien aus. Das nubische Reich war von Thutmosis I. zu diesem Zeitpunkt schon vollständig unterworfen worden. Eine in dem 1. Regierungsjahr von Thutmosis II. datierte Inschrift auf einer Felsstele an der Straße zwischen Assuan und Philae berichtet von einem "Gemetzel unter den Aufständischen". Rebellen aus Chentennofer erhoben sich und die ägyptischen Streitkräfte zogen sich in eine von Thutmosis I. erbaute Festung zurück. Da der König zu dieser Zeit noch relativ jung war, entsandte er eine Armee nach Nubien ohne sie selbst anzuführen. Seine Generäle, die noch von seinem Vater eingesetzt worden waren, scheinen relativ leicht den Aufstand niedergeschlagen zu haben (siehe James H. Breasted, Ancient Records of Egypt, Bd. II., University of Chicago Press, Chicago 1906. Sie ließen nur den Sohn des aufständischen Häuptlings am Leben und brachten ihn als Gefangenen an den Königshof.

Inschrift

vom ersten Jahr des Königs am Weg von Assuan nach Philae, zur Erinnerung an

die Niederwerfung eines Aufstands in Nubien.

|

1. Einleitung. 2. Schilderung der

Macht des Königs. Seine südliche Grenze reichte bis zum Horn der Erde, die nördliche bis zu den Enden (der Erde), Asien ist seiner Majestät untertan; nicht wehrt man seinem Boten in den Ländern der Phönizier. 3. Der Aufstand

der Nubier wird gemeldet. 4. Der König schwört

den Empörer Rache. 5. Der König entsendet ein großes Heer, das den Aufstand niederwirft und Nubien wieder in sein früheres Abhängigkeitsverhältnis zurückführt. Da sandte seine

Majestät ein zahlreiches Heer nach Nubien zum ersten Mal, dass er

einen Siegeszug unternahm, um alle niederzuwerfen, die gegen seine

Majestät empörten, die gegen den Herrn der beiden Länder

rebellierten. Dieses Heer seine Majestät gelangte zum Kusch; der Ruhm

seiner Majestät leitete sie, sein Schrecken machte ihren Gang frei.

Da warf dieses Heer seiner Majestät dieses Barbaren nieder; sie ließen

aber nicht einen von ihren Männern leben, ganz wie seine Majestät es

befohlen hatte, mit Ausnahme eines von diesen Kindern des Fürsten des

elenden Kusch, der lebend gebracht wurde als Gefangener mit ihren

Leuten zu dem Orte, wo sich seine Majestät befand, und der unter die

Füße des guten Gottes gelegt wurde. Seine Majestät erschien auf der

Terrasse, als die Gefangenen, welche dieses Heer seine Majestät

gebracht hatte, vorgeführt waren. Es wurde dieses Land seiner Majestät

untertänig gemacht wie sein früherer Zustand gewesen war. Die ägyptischen

Untertanen jubelten und die Krieger freuen sich, sie priesen den Herrn

der beiden Länder, sie rühmten diesen vortrefflichen Gott nach Maßgabe

seiner Göttlichkeit. 6. Schluss. Kurt

Sethe Urk. IV,

137 – 141 |

Einen Bericht über den Feldzug hinterließ uns der Geschichtsschreiber Josephus (Zusammenfassung): "Kusch begann sich zu verschwören und brachte die Untertanen des Herrn der zwei Länder (nb-tawy) dazu, einen Aufstand in Betracht zu ziehen. Hinter den Befestigungslinien, die Thutmosis I. errichtet hatte, um Aufstände der Stammesfürsten von Ta-Seti von Chent-hen-nefer aus dem Ausland zurückzuhalten, fanden Plünderungen statt. Der Häuptling nördlich von Kusch hatte die Feindseligkeiten begonnen, zusammen mit zwei Stammesangehörigen von Ta-Seti, die Söhne des Häuptlings von Kusch. Die fremden Länder wurden in 5 Teile geteilt."

Als

Denkmal für die Niederschlagung des nubischen Aufstands ließ Thutmosis II.

zwischen Assuan und Philae eine Felsstele aufstellen, die sich heute noch

in situ befindet. Im Bildfeld der Stele südlich von Assuan steht

Thutmosis II. vor dem Gott Amun - rechts vom König der Gott Chnum im

Schutzgestus. Hinter Chnum folgte eine Göttin (wahrscheinlich Mut) und eine

zweite (wahrscheinlich Satet), die hinter Chnum dargestellt ist. In dem Text

aus dem 1. Regierungsjahr des Königs beschreibt die Stele in einem 17 Zeilen

langen Textfeld detailliert ein konkretes historisches Ereignis und vermittelt

einen authentischen Eindruck von der Lage Nubiens zu Beginn der Regierungszeit

von Thutmosis II.

Prof. Dr. Rolf Gundlach

(Universität Mainz und Heidelberg) schreibt im Ausstellungskatalog

"Ägyptens Aufstieg zur Weltmacht", dass die von Thutmosis I.

errichteten 5 Vasallenfürstentümer in Kusch eine sehr labile Struktur

bildeten". Thutmosis I. scheint zwei Nachfahren der alten nubischen

Königsdynastie als "Prätendenten" aufgestellt zu haben, die aber

nach dem Aufstand im Jahre 1 von Thutmosis II. wieder beseitigt wurden. Auch

das Gebiet südlich des II. Katarakts wurde nun wieder nach und nach unter

direkter ägyptischer Kontrolle gestellt",

Durch die umfangreiche autobiographische Grabinschrift des Offiziers Ahmose Pen-nech-bet in seinem Felsengrab in Elkab erfahren wir von einer weiteren militärischen Aktion (zu einem unbekannten Zeitpunkt) unter Thutmosis II. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine Razzia gegen Schasu-Beduinen (altägypt.: sAsw) in Südpalästina. Der Offizier berichtet in seiner Grabbiographie:

|

„Ich folgte dem König von Ober– und Unterägypten, (Aacheperenre)|, dem Gerechtfertigten, und ich brachte von Schasu (Südpalästina) sehr viele Gefangene, ich konnte sie gar nicht zählen ………………. Der König von Ober– und Unterägypten (Aacheperre)| gab mir vier goldene Armbänder und vier Halskragen sowie drei Armbänder aus Lapislazuli, dazu eine silberne Kriegsaxt.“ Ahmose Pennechbet berichte auch: " Ich bin dem König Aacheperenre gefolgt .................... . Wir kehrten .................." Dies würde bedeuten dass der König persönlich an diesem militärischen Unternehmen teilnahm – vorausgesetzt es handelt sich hier nicht um ein Missverständnis. (Kurt

Sethe Urk. IV, 32 – 39 |

Ein von Kurt Sethe aufgeführtes Dokument beschreibt einen Feldzug nach Retenu oder Syrien, der anscheinend bis zu einem Ort namens "Niy" führte, wo der Vater von Thutmosis II. , der König Thutmosis I. nach seiner Rückkehr von der Überprüfung des Euphrats auf Elefanten-Jagd ging (Quelle: James Henry Breasted, Ancient Records of Egypt, Bd. II., S. 51, University of Chicago Press, Chicago 1906). Das deutet darauf hin, dass der Überfall auf die Schasu-Beduinen nur auf dem Weg nach Syrien durchgeführt wurde

| Bestattung und Grab Thutmosis II. |

Das wahrscheinliche Grab des Königs (C 49) wurde bei einer archäologischen Expedition in das Westliche Wadi - nahe dem Nil im Süden Ägyptens - im Gebiet des Wadi Gabbanat el-Qurud, westlich von Luxor entdeckt. Lange Zeit war die Zuordnung dieses Grab nicht gesichert. Nach gängiger Meinung wurde er in KV 42 im Tal der Könige bestattet, was aber von dem englischen Ägyptologen Nicholas Reeves angezweifelt wurde.

Im Oktober 2022 entdeckte dann eine Mission der New Kingdom Resarch Foundation (dem McDonald Institute for Archaeological Research der Universität Cambridge angegliedert) unter Leitung von Piers Litherland in Zusammenarbeit mit dem ägyptischen Ministerium of Tourismus and Antiquities den mit Geröll verschütteten Eingang zu einer 3.500 Jahre alten Grabstätte. Zu diesem Zeitpunkt gab es allerdings noch einige Spekulationen darüber, wem die Grabstätte zuzurechnen ist, da das Grab durch Überschwemmungen kurz nach dem Tod seines Eigentümers in einem schlechten Zustand war. Zunächst hielt man das Grab aufgrund seiner Lage in einem Seitental "für das Grab einer königlichen Frau - aber die breite Treppe und die große Türöffnung deuteten auf etwas Wichtigeres hin", sagte Piers Litherland (Honorary Rersearch Associate am McDonald Institute for Archaeological Research in Cambridge).

Das neu entdeckte Grab wurde von seinen Entdeckern mit der Kennnummer "C4" bezeichnet und liegt in einem Wadi, das man lange mit der Bezeichnung "Wadi C" führte und Teil der sehr abgelegenen Region "Westliche Wadis" war. Es ist etwa 2,45 km vom eigentlichen Tal der Könige entfernt. Das Grab wurde in den anstehenden Fels gehauen und besteht aus zwei Korridoren und vier fast rechteckigen Kammern, die unterschiedlich groß sind. Der Boden des Grabes war mit weißem Gips bedeckt.

Dr. Piers Litherland, der die britische Mission im gemeinsamen Team mit den Ägyptern vertritt, erklärte damals, dass die Arbeiten noch andauern und es nach weiteren Inhalten aus dem Grab gesucht werde sollte. Erst als das Grabungsteam weiter in das Grab vordrang, zeigten sich Auffälligkeiten. Der Felddirektor der Mission, Piers Litherland berichtete, dass "ein Teil der Grab-Decke noch intakt war: eine blau gestrichene Decke mit gelben Sternen darauf. Und blaugestrichene Decken mit gelben Sternen findet man nur in Königsgräbern". Es war sehr schwierig für die Forscher in die Grabkammer vorzudringen. "Erst nachdem wir durch einen 10 Meter langen Gang gekrochen waren, der oben einen kleinen Spalt von 40 cm hatte, gelangten wir die Grabkammer", berichtete Litherland. Der Zugang zur Grabkammer führte lt. dem englischen Forscher über eine große Treppe und einen sehr breiten, nach unten führenden Korridor, was auf das Grab einer hochstehenden Persönlichkeit hinwies.

Nach der Räumung des Gerölls im Jahre 2024 entdeckten die Ausgräber an der Nordwand der Grabkammer Reste der ursprünglichen Wand- und Deckenbemalung. Dieses waren Reste von Inschriften aus dem Totenbuch, dem "Amduat" - und mit Spuren eines Checker-Frieses, was nur in königlichen Gräbern vorkam. Einer aus dem engl. Team, Aude Gräzer-Ohara, hat alle Teile der Amduat-Szenen akribisch gereinigt und fotografiert, und dann wurden sie digital wieder zusammengefügt. Die dargestellten Stunden reichen von Stunde sieben, in der Ra der Schlange Apophis, der Verkörperung des Chaos, gegenübersteht, bis zur Stunde zwölf, der letzten Stunde, in der Ra wiedergeboren wird (Quelle: Universität Cambridge, 24. Febr. 2025, Fred Lewsey - Lizenz for texte: Creative Commons Attribution 4.0 Intern. Licence) (Bilder: siehe auf auf der Webseite der Cambridge-Universität

Einige Teile der Deckenbemalung war noch intakt und zeigte gelbe Sterne auf einem blauen Untergrund, wie Dr. Piers Litherland von der englischen Mission berichtet. Eine solche Deckenbemalung findet man nur in königlichen Gräbern. Den endgültigen Hinweis auf den Besitzer des Grabes lieferten aber die in der Grabkammer gefundenen Fragmente von Alabastergefäßen, auf denen die Ägyptologen die Kartusche mit dem Namen von König Thutmosis II. entdeckten, dazu die Bezeichnung "verstorben". Dazu fanden die Ausgräber Inschriften mit den Kartuschen von Königin Hatschepsut. Sie war wohl für die Bestattung ihres Bruder-Gemahls verantwortlich. Der Co-Grabungsleiter Mohamed Abdel Badi von der ägyptischen Archäologischen Grabungsbehörde bestätigte im Febr. 2025 nun, dass es sich bei dem 2025 entdeckten Grab um das Grab von Thutmosis II. handelt.

Leider war die Grabkammer weitgehend leer - Sarkophag und Grabbeigaben fehlten - was wohl eine gezielte "Evakuierung" des Grabinhaltes noch zu antiken Zeiten war, wie Dr. Mohamed Abdel Badi erklärte. Das Grab von Thutmosis II. lag sehr ungünstig in einer Schlucht und wurde ständig bei starkem Regen überflutet. Das Grab wurde nach Aussage von Piers Litherland nicht beraubt, sondern in seiner Gesamtheit, mit allem, was darin war, geräumt. Die Mumie des Königs wurde in der sog, "Cachette von Deir el Bahari" gefunden - wo aber auch keine Grabbeigaben von Thutmosis II. gefunden wurden, was vermuten lässt, dass es wahrscheinlich ist, dass das komplette Begräbnis - nach den Überschwemmungen - zunächst in ein anderes Grab gebracht wurde und die Mumie erst in der Spätzeit des ägyptischen Reiches zusammen mit den anderen königlichen Mumien in die Cachette gebracht wurde. Eine weitere wichtige Entdeckung war auch ein Gefäß mit der Aufschrift "Natron" für den Inhalt - wie es für die Einbalsamierung benötigt wurde - welches in der Grabkammer entdeckt wurde.

Einer der Mitarbeiter aus dem engl. Team, Mohsen Kamel, mutmaßt, dass es evtl. noch eine weiteres Grab von Thutmosis II. gibt, dass bislang noch nicht gefunden wurde. Trotz der Tatsache, dass im Grab C4 kein Sarkophag, keine Kanopenausrüstung oder Uschebtis gefunden wurde, scheint lt. Dr. Litherland 2023 "die Mumie hier einst begraben worden zu sein, wie das Vorhandensein großer Mengen typisch keramischer Teller, Schalen, Deckel, Amphoren und weiß getünchter Vorratsgefäße aus der frühen 18. Dynastie nahelegt" - seine Bestattung aber nach den schweren Überschwemmungen verlegt wurde. Dieses führt nun zu der Annahme, dass es in der Nähe ein weiteres, bisher unentdecktes Grab geben könnte.

Zwar baute man nachträglich in der Antike eine Rampe zum Grab C4, aber sie diente wohl dazu, die Grabbeigaben und den Sarkophag mit der Mumie des Königs schon kurz nach der ursprünglich erfolgten Bestattung wieder zu entfernen (Quelle: Ministry of Tourism and Antiquities 20. Febr. 20245 in Scinexx.de das Wissensmagazin, Nadja Podbregar).

| Die Mumie |

Während wohl das ursprüngliche Grab für Thutmosis II. nun wohl identifiziert ist, gilt dieses lt. Dr. Litherland nicht unbedingt für seine Mumie (CG 61066 Kairo - 1881 in der Cachette DB 320 gefunden). Neuere CT-Scans belegen, dass seine Zähne in einem noch recht guten Zustand waren - was eher auf einen jüngeren Mann hinweist. Er schien aber an einem vergrößerten Herzen gelitten zu haben (siehe "das Hatschepsut-Puzzle, Michael Höveler-Müller, Nünnerich-Asmus Verlag & Media 2015, S. 110), was nach Dr. Zahi Hawass vermuten lässt, dass die Mumie eher ein Sterbealter von ca. 40 Jahren hatte. Wente und Harris hatten sich 1992 noch für für ein Alter von 25-30 Jahre ausgesprochen. Mit einer Größe von nur 1,68 m war Thutmosis nicht sehr groß.

Hervorstechendes Merkmal seiner Mumie dürfte seine markante, hervorragende Nase gewesen sein. Dr. Ashraf Selim (der leitende Radiologe des CT-Scan-Projektes von 2007 und sein Assistent Dr. Abdel Rahmann) haben bei einem Vergleich der "Frontal- und Profilansichten der Schädel der Mumien von Thutmosis II. und Thutmosis III. eine auffallende Ähnlichkeit beider Schädel festgestellt. Neun von zehn Kategorien stimmen lt. CT-Scan-Analyse überein, was ein deutlicher Beweis dafür ist, dass diese beiden Mumien miteinander verwandt sind.

Gefunden wurde Thutmosis II. in einem privaten Sarg aus der 18. Dynastie. Ein Textband wies die Mumie als die von König Thutmosis II. aus. Die Mumie wurde 1886 von Gaston Maspero ausgewickelt. Es bestand nach Maspero eine "starke familiäre Ähnlichkeit mit der Mumie von Thutmosis I. - die man für seinen Vater hielt. Das Gesicht und die Kopfform von beiden war sehr ähnlich. Der Körper von Thutmosis II. war schwer beschädigt. Die allgemeine Position war die "königliche Lage" - mit beiden Armen über der Brust gekreuzt. Das rechte Schlüsselbein zeigte viele Frakturen - einige der gebrochenen Knochen befanden sich innerhalb der Brust- und der Bauchhöhle. Eine große Lücke befand sich in der Bauchdecke auf der Bauchvorderseite. Das Herz war in der Brust verblieben, war aber stark vergrößert.

All diese Verletzungen wurden post mortem zugefügt, obwohl der Körper auch Anzeichen dafür zeigte, dass Thutmosis kein leichtes Leben hatte und lt. Gaston Maspero einer Krankheit zum Opfer fiel, deren Spuren auch durch Einbalsamierung nicht beseitigt werden konnten. Todesursache war aber wohl sein stark vergrößertes Herz, was vermuten lässt, dass er schon längere Zeit Herzprobleme hatte.

Die Haut ist stellenweise schorfig und mit Narben bedeckt, während der obere Teil des Schädels kahl ist, der Körper ist dünn und etwas geschrumpft und scheint an Kraft und Muskelkraft gefehlt zu haben.(Gaston Maspero, History of Egypt, Chaldaea, Syria, Babylonia and Assyria, Volume 4, Project Gutenberg E-Book, 16. 12. 2005).

Auch

die Schreibweise auf den Namenslabel, welches die Priester von Deir el Bahari,

für die Mumie, die man Thutmosis II. zuordnet, geschrieben haben, führte

unter den Ägyptologen zu Diskutionen, ob es sich hier wirklich um die Mumie

von Thutmosis II. handelt. Die gewöhnliche Schreibweise seines Namens

enthält die gezackte Linie für Wasser (für den Konsonanten "N")

in seiner Kartusche. Der Name, den die Priester dort aber vermerkten als sie

die Mumie in die Cachette verbrachten, ist der Name aber ohne das

Zeichen des Cheprie-Käfers und das Zeichen für Wasser wurde dort mit der

Roten Krone für "N" geschrieben.

Auf den Ton-Fragmenten, welche die

Forscher nun im neu gefundenen Grab entdeckt haben, fanden sich aber

Inschriften, mit beiden Schreibweisen, was vermuten lässt, dass beide

Schreibweisen schon zu Lebzeiten des Königs verwendet worden. Lt. Dr. Michael

Habicht, einem der Autoren einer Studie über die Identität der Mumie, war

das Namenslabel auf der Mumie heute kaum noch lesbar und die Schreibung des

Namens mit der Roten Krone Unterägyptens nicht völlig ungewöhnlich - was

durch die Funde im nun gefundenen Grab C4 unterstützt wurde. Daher muss die

Mumie CG 61066 - trotz leichter Zweifel - weiterhin als Thutmosis II.

angesehen werden (Quelle: nach

Selket's Block Ägypten 2016 und 21. Febr. 2025 Jolly Thews)

| Familie |

| Mut-neferet A : |

| - Gemahlin von Thutmosis I. - - Mutter von Thutmosis II. - |

| Titel: mw–nsw (mut–nesu) „Königsmutter " Hmt-nsw (hemet–nesu) „Königsgemahlin “ sAt-nsw( sat–nesu) „Königstochter “ Belege: Kairo Nr. 572: Statue aus bemaltem Kalkstein Kairo 34031: Stelenfragment Kairo 34031: Stelenfragment Statue am 8. Pylon Karnak |

| /(Quelle: nach Complet Royal Families) |

Mutnofret ("Mut ist schön") - auch Mutneferet oder Nutnefert - war die zweite Ehefrau von Thutmosis I. und die Mutter seines Nachfolgers Thutmosis II. Seine Hauptfrau war aber die Große Königliche Gemahlin Ahmose, die Mutter von Königin Hatschepsut. Aufgrund ihres Titels "Königstochter" war sie evtl. eine Tochter von Ahmose I. (Gründer der 18. Dynastie) und damit eine Schwester von Amenophis I. (Quelle: Dodson & Hilton 2004: 126, 131 in der engl. Wikipedia). Zwar ist der Titel "Königstochter" für Mutnofret selten bescheinigt, aber lässt vermuten, dass sie und nicht die Königin Ahmose die Legitimierung ihres Gemahls Thutmosis I. mit seinen unmittelbaren Vorgängern in Verbindung brachte.

Mutnofret wurde im Toten-Tempel von Deir el-Bahari dargestellt, der von ihrem Enkel Thutmosis III. erbaut wurde, auf einer Stele, die im Ramesseum gefunden wurde, auf dem Koloss ihres Sohnes und eine Statue von ihr mit einer Widmung von Thutmosis II., die in der Kapelle von Wadjmose gefunden wurde (siehe Dodson & Hilton 2004, S. 139). Dieses deutet darauf hin, dass Mutnofret während der Regierung ihres Sohnes noch am Leben war.

|

|

Die Königsmutter Mutnofret Neben seiner Großen königlichen Gemahlin Ahmose hatte König Thutmosis I. (der Vater von Thutmosis II.) noch eine weitere Gemahlin), die später Mutter seines Thronfolgers Thutmosis II. wurde. Die Statue aus bemaltem Kalkstein (heute im Museum Kairo, CG 572) Nach Troy (1986) sind für Mutnofret folgende Titel belegt: 1. Königsmutter - Statue Kairo CG 572

Bild: Courtesy to www.meretsegerbooks.com |

| Hatschepsut : - späterer Thronname: Maat-ka-ra |

| - Haupt-Gemahlin von Thutmosis

I. - - Mutter von Neferure - - eine Tochter von König Thutmosis I. - Halbschwester von Thutmosis II. spätere Königin Maatka-re |

| Titel: nsw( sat–nesu) = „Königstochter“ hm.t-njswt-wr.t ="Große königl. Gemahlin" Hmt-nTr (hemet netjer) = "Gottesgemahlin" |

| /(Quelle: nach Complet Royal Families / Dodson u. Hilton=) |

Hatschepsut war die Große Königliche Gemahlin von Thutmosis II. - aber auch seine Halbschwester (da sie die Tochter seines Vaters mit seiner 1. Frau, der Gr. königlichen Gemahlin Ahmose war. Während ihrer Ehe mit Thutmosis II. war Hatschepsut nur mit den für eine Dame ihres Ranges üblichen Titeln ausgestattet. Zu dieser Zeit deutete nichts auf ihren enormen Machtzuwachs nach dem frühen Tod ihres Gemahls hin. Zusammen mit ihrem Gemahl Thutmosis II. hatte Hatschepsut mindestens eine Tochter mit Namen "Neferu-Re", die in den Inschriften des hohen Beamtens Ahmose Pennechbet, dem Erzieher der Prinzessin, als "erste/älteste" Tochter bezeichnet wird.

Ein Denkstein - vermutlich aus Heliopolis stammend - zeigt Thutmosis II. in Begleitung seiner Stiefmutter (der Witwe seines Vaters, der Königin Ahmose und deren Tochter, der "Großen Königsgemahlin Hatschepsut"). Einige Ägyptologen gehen davon aus, dass Hatschepsut während der Herrschaft ihres Gemahls, Thutmosis II., die eigentliche Macht hinter dem Thron war, da sie später unter ihrer eigenen Herrschaft eine ähnliche Innen- und Außenpolitik verfolgte und weil sie in ihren Inschriften verkünden ließ, sie sei die vorgesehene Nachfolgerin ihres Vaters gewesen.

Hatschepsut genoss als "erstgeborenes" Tochter ihres Vaters Thutmosis I. eine Sonderstellung im Palast. Sie bekam den Titel einer "Gottesgemahlin des Amun" und eine Amme. Erzogen wurde sie von Tutoren und begleitete ihren Vater auf Kriegszügen. Sie hatte mindestens zwei ältere Brüder, die Prinzen Amenmose und Wadjmose, die beide aber früh verstarben, außerdem ihre Voll-Schwester Nofrubiti, die auch früh verstarb sowie einen Halbbruder mit Namen Thutmosis. Nach dem Tod ihres Vaters Thutmosis I. heiratete sie - zur Thronfestigung des Nachfolgers ihres Vaters - ihren einzigen überlebenden Bruder, der dann am 15. Achet II (29. Sept. 1492 v. Chr.) den Thron Ägyptens bestieg.

Nach dem Tod ihres Gemahls, Thutmosis II., am 3. Schemu I. (1479 v. Chr.) kam er erst ca. 6-7jährige Sohn Thutmosis ihres Gemahls mit der Nebenfrau Isis auf den Thron. Da dieser aber noch zu jung war das Reich zu regieren, herrschte seine Stiefmutter und Tante Hatschepsut als Regentin über Ägypten und bestieg später selber als Pharaonin den Thron. In ihrem Totentempel in Deir el-Bahari befinden sich Inschriften und Szenerien, welche ihr die Legitimität ihrer Thronbesteigung gegenüber der Götterwelt zusprechen sollen. In ihren Inschriften behauptet Hatschepsut, sie sei die leibhaftige Tochter des Gottes Amun-Re von Karnak. Die Darstellung der Geburtslegende von Hatschepsut im Tempel von Deir el-Bahari spielt eine zentrale Rolle bei der Legitimierung ihrer Herrschaft. In mehreren Szenen wird die göttliche Herkunft und Bestimmung von Hatschepsut verdeutlicht. In den Darstellungen in der Roten Kapelle wird ihre Krönung umfangreich gezeigt - hier führten die Priester des Amun-Re sie zum Heiligtum der Maat. Dort vollzogen sie im Namen der Götter ihre Kleidungsänderung, überreichten ihr die Königsinsignien und zelebrierten im Barkenheiligtum des Gottesschattens die Verleihung der Titulatur des Thronnamens sowie danach das Aufsetzen der Krone der Beiden Länder.

Hatschepsut verstarb lt. einer Inschrift auf einer Stele in Armant am 10. Peret II. ihres 22. Regierungsjahres. Manetho datierte ihre Regierungsjahre auf 21 Jahre und 9 Monate. Lange Zeit blieb ihre Mumie verschollen, bis man durch angebliche DNA-Untersuchungen und einer CT-Analyse "beweisen" konnte, dass es sich bei einer von insgesamt zwei bereits 1903 von Howard Carter in der Grabkammer KV60 der Amme von Hatschepsut, Sitre-In, gefundenen Mumien um die von Pharaonin Hatschepsut handelt. Hierzu wurde als Beweis ein einzelner Zahn im Gebiss der Mumie herangezogen. Die Schätzungen des Alters der Mumie ergab ein Sterbealter von 45-60 Jahre.

Inzwischen ist allerdings die Identifikation von Hatschepsuts Mumie wieder fraglich, da der Zahn ein Molar des Unterkiefers ist und nicht in den Oberkiefer eingesetzt werden kann (siehe Dr. Erhard Graefe: Der angebliche Zahn der angeblichen Mumie von Königin Hatschepsut - in Göttinger Miszellen, Bd. 231, 2011, S. 41-43).

| Thutmosis III. |

| - Sohn König Thutmosis II. - (Mutter Isis) - späterer König Thutmosis III. - |

| - Er ist als Prinz nicht belegt - |

| /(Quelle: nach Bettina Schmitz: "Königssohne" |

siehe Biografie Thutmosis III.

| Neferu-Re |

| - Tochter des Königs - - sA.t-njswt,...nt-Xt.f,sn.t-njswt, Hm.t-nTr - (Mutter: Hatschepsut) |

| Titel: - Hmt-nTr hemet netjer = "Gottesgemahlin" - snt nsw senet nisut = "Königsschwester" (in Bezug auf Thutmosis III.) |

| /(Quelle: nach Bettina Schmitz: "Königssohne" |

Die Prinzessin Neferu-Re besaß eine Reihe von Ehrentitel wie "Hnwt-t A.wj"

(Herrin der Beiden Länder). Sie wird nie als Hmt-njswt (Königsgemahlin)

bezeichnet, sie wird daher entgegen der

allgemeinen Meinung nicht mit Thutmosis III.

verheiratet gewesen sein.

Weitere Infos siehe bei Biografie-Familie

Hatschepsut.

| Isis: |

| - Nebenfrau des Thutmosis II. - Mutter des späteren Königs Thutmosis III. |

| Titel: - nur durch Zeugnis ihres Sohnes in seinem Tempel belegt - - mw.t-njswt = " Königsmutter" - Hm.t-njswt-wr.t="Große königl. Gemahlin" - Hmt-nTr = "Gottesgemahlin" |

| /(Quelle: nach Bettina Schmitz: "Königssohne" |

Neben seiner Schwester-Gemahlin Hatschepsut war Thutmosis II. auch mit einer Nebenfrau "Isis" verheiratet, die nach dem Tod ihres Gemahls und während der Regentschaft ihres Sohnes Thutmosis III. nachträglich in den Stand einer "Großen Königlichen Gemahlin" erhoben wurde (Quelle: Dodson & Hilton, The Complete Royal Families, American University in Cairo, 2004, S. 138). Aus dieser Verbindung stammte der spätere Thronfolger Thutmosis III. Über die Herkunft der Nebenfrau Isis ist fast nichts bekannt. Vermutlich stammte Isis aus einer "adeligen" Familie mit guten Beziehungen zum Königshaus. Angelika Tulhoff vermutet, dass sie als Gunstbeweis des Königs in den königlichen Frauenpalast aufgenommen worden war (siehe: Höber-Kamel: Thutmosis III. Leben und Werk eines bedeutenden Königs und Kemet Bd. 10, Nr. 3, 2001 und Angelika Tulhoff: Thutmosis III.: das ägyptische Weltreich auf dem Höhepunkt der Mqcht, Callwey, München 1984).

Im Grab (KV 34) ihres Sohnes Thutmosis III. befindet sich eine bekannte Darstellung der Königsmutter Isis, in welcher sie zusammen mit ihrem Sohn in einem Boot steht und von weiteren Familienangehörigen des Königs begleitet wird. Dazu findet sich eine weitere Szene in welcher ein stilisierter Baum dem König die Brust reicht, mit der Beischrift: "er saugt an (der Brust) seiner Mutter Isis".

Im Nationalmuseum in Kairo befindet sich eine 98,5 cm hohe, schwarze Granit-Statue, die aus der "Cachette von Kairo" stammt (JE 37417 bzw. CG 42072), die von ihrem Sohn gestiftet wurde. Die Königsmutter Isis sitzt in traditioneller Weise auf einem Thron und trägt eine Perücke mit feinen Locken, ein vergoldetes Diadem und auf der Stirn zwei Uräusschlangen mit jeweils der Weißen und Roten Krone. Bekleidet ist sie mit einem engen Kleid und einen "Wesech-Halskragen". Sie hält in der einen Hand ein Lotus-Zepter. Auf der Vorderseite der Sitzstatue befindet sich eine Widmungsinschrift auf dem Thron, die von Thutmosis III. stammt an seine Mutter Isis gerichtet ist (siehe Beischrift zum Bild).

|

|

Nebenfrau

Isis - Mutter von König Thutmosis III. - Die Nebenfrau Isis und Mutter seines Sohnes Thutmosis III. ist nur durch Zeugnisse ihres Sohnes belegt: mw.t-njswt, einmal auch Hm.t-njswt-wr.t tituliert. Granodiorite Statue Cairo JE 37417, CG 42072, H. 98,5 cm Bild: gemeinfrei Legrain-Statues et Statuettes de Rois et do Particuliers, Catalogue Geneeral des Antiquites du Mesee du Cairo 1906, PL 42 Pl.42 Auf den wenigen Darstellungen, die wir besitzen,

trägt sie keinen

Titel, der sie als Mitglied der Königsfamilie auszeichnet. Auf einer

Sitzstatue aus der Cachette in Karnak, wo die Mutter des Thutmosis III. eine

dreiteilige lange Zopfperücke trägt, die bekrönt wurde von einem

runden Aufsatz, aus dem früher zwei hohe Federn ragten, steht eine

Inschrift. Die beiden Uräusschlangen auf der Stirn tragen die Kronen

von Ober- u. Unterägypten. Auf dem Sockel ist zu lesen: |

| Bauten des Königs: |

Die Bautätigkeit von König Thutmosis II. ist nur spärlich - wohl aufgrund seiner kurzen Regierungszeit. Ein weiterer Grund dafür, dass wir nur sehr wenige Denkmäler von Thutmosis II. haben, ist, dass seine Gemahlin und Nachfolgerin Hatschepsut ihren Namen auf seine Monumente setzte, die von ihm begonnen wurden. Ein weiteres Problem ist, dass sein Sohn Thutmosis III. während seiner Alleinherrschaft Monumente für seinen Vater zuschreiben ließ, die aber nicht von ihm stammten.

| Karnak: |

Zahlreiche Bruchstücke kamen in Karnak bei den vielen Ausgrabungen zutage, die aus der Zeit von König Thutmosis II., Hatschepsut und ihres Nachfolgers Thutmosis III. stammten. Auch bei den Ausgrabungsarbeiten der Karnak-Cachette im Hof vor dem 7. Pylon wurden verschiedene Kalksteinblöcke gefunden, die auf der östlichen Seite im Fundament des Hofes verbaut wurden und heute im südlichen Steinlager im Open-Air Museum von Karnak oder im Luxor-Museum ausgestellt sind. Der ursprüngliche Standort des Gebäudes ist bislang unbekannt - jedoch könnte es anhand der Fundlage der Blöcke in der Südachse des Tempelkomplexes gestanden haben.

|

|

|

Die Kapelle "Netery-menu" (sog.

Familienkapelle) |

| Das "Göttliche

Monument" (wie der altägyptische Name der Kapelle lautete) aus

Kalkstein wurde von 2009-2013 im Open Air Museum rekonstruiert. Die

mehrräumige Barkenkapelle aus der Zeit Thutmosis II. (wohl angefangen

in seinem letzten Jahr) und seiner Gemahlin Hatschepsut (die sie

während der Co-Herrschaft mit ihrem Stiefsohn Thutmosis III.

fertigstellen ließ) entstand linkerhand am Eingang des Open

Air-Museums. Über 200 Kalksteinblöcke wurden für diese Rekonstruktion

benutzt, die George Legrain im Cachette-Hof zu Beginn des 20.

Jahrhunderts und weitere am selben Ort von ägyptischen Archäologen

Mitte der 1950er Jahre entdeckt wurden.

Die Kalksteinkapelle ist ungefähr 12 m breit und 5,39 m hoch. Gewidmet war sie dem Gott Amun-Re. Sie besteht aus einem offenen Hof und zwei Innen-Räumen. Die Reliefs zeigen Thutmosis II. und Hatschepsut, aber auch ihre Tochter Neferu-ra und Thutmosis III. |

| Bild: Courtesy Elvira Kronlob - alle Rechte vorbehalten - |

Die Kalkstein-Kapelle befindet sich heute unweit der Kapelle des Amenophis II. im OAM an der westlichen Seite des Weges. Die Rekonstruktion wurde anhand von 204 Kalksteinfragmente durchgeführt und schließlich im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben. Wahrscheinlich wurde sie kurz vor oder kurz nach von Thutmosis II. errichtet - als Hatschepsut die Regentschaft für ihren unmündigen Stiefsohn Thutmosis III. übernahm - weil die Namensnennung von Thutmosis III. gelegentlich durch Hatschepsut oder Thutmosis II. ersetzt wurde.

Auf den Fragmenten, die zu der aus Kalkstein errichteten Kapelle "NTrj-mnw" = Göttliches Monument" gehören (die ausschließlich dem Gott Amun geweiht war) lassen sich 4 Personen in den erhaltenen Darstellungen ausmachen: Thutmosis II., Hatschepsut, Thutmosis III. und die Prinzessin Neferu-Ra - die allerdings niemals alle zusammen auftreten. Nur Thutmosis II. und seine Gemahlin Hatschepsut - manchmal begleitet von ihrer Tochter Neferu-Ra, werden gemeinsam dargestellt. Meistens aber stehen sie jeweils einzeln vor dem Gott Amun bzw. vor dem Gott in seiner ithypallischen Gestalt.

In mehreren Darstellungen sind die Namen von Thutmosis II. und dem seines Sohnes Thutmosis III. übereinander gesetzt. Auffällig ist dabei allerdings, dass der Name von Thutmosis III. (also dem Sohn) durch den seines Vater Thutmosis II. nachträglich ersetzt wurde.

Mit Sicherheit errichtete Thutmosis II. eine Kapelle (Nischenkapelle) in der Nähe des IV. Pylons und eine in der Nähe des heutigen VII. Pylons, wobei sich aber weder der komplette Grundriss noch der ursprüngliche Standort dieser Kapellen genau lokalisieren lässt. Heute sind nur noch wenige Blöcke davon erhalten, die jedoch sehr schöne Reliefs tragen. Zu den größeren Blöcken in Karnak gehören die im 3. Pylon verbauten Fragmente eines Kalksteintores, die jetzt im Freilichtmuseum des Karnak-Tempels rekonstruiert wurden. Die Szenen sind sehr sorgfältig gearbeitet und stellen überwiegend den König dar, entweder allein oder in Begleitung von Hatschepsut.

|

|

|

Block aus der Zeit Thutmosis II. aus Karnak |

| Im Steinlager des Open Air Museums befindet sich ein Steinblock, der Thutmosis II. kniend in einer Opferdarstellung vor Amun zeigt. In seinen Händen hält er zwei kugelige Gefäße. Die Inschrift vor seinen Händen lautet: "Geben von Wein" (rdj(t) jrp). |

Bild:

Stone block with relief at Karenak Temple.jpg |

Im oberen Bild (links) ist Thutmosis II. kniend beim Weinopfer vor dem thronenden Gott Amun dargestellt. Vor ihm die Ritualanweisung: "Wein reichen (rdj.t jrp)". Zu sehen ist hier, wie er dem Gott zwei "nun-Töpfe" reicht und dafür aus dessen Hand "Leben, Heil und Gesundheit" erhält. Dies geschieht durch die Überreichung des Anch- und Was-Zeichens durch Amun. Thutmosis wird durch das Nemes-Tuch mit dem Uräus an der Stirn und dem hinter ihm herabhängendem (hier im Bild seitlich gezeigt) Tierschwanz als König ausgewiesen. Die beiden Kartuschen über ihm nennen seinen Thronnamen und Geburtsnamen. (Quelle: Hatschepsut - Eine Frau als Königin in Ägypten / v. Zabern-Verlag 2008)

Auf einem weiteren Block aus dem Open Air Museum (OAM) in Karnak, der zu einer Nischenkapelle aus der Zeit Thutmosis II. und seiner Gemahlin Hatschepsut gehört, befindet sich eine Doppeldarstellung (Vorder- und Rückseite)

|

|

|

Block aus der Zeit Thutmosis II. aus Karnak |

| Thutmosis II, erhält von Osiris (rechts) und Isis (links) die "Rote Krone. Die Kartusche - zwischen ihm und dem Gott Osiris, dessen Beiname "Herj-ib-Ipt-swt" (der in Karnak residiert) - nennt seinen Thronnamen "Aa-cheperu-Re". Auf der Rückseite des Blockes erhält die Gottesgemahlin Hatschepsut "Leben" von Seth, dem "Ombiten, der den Süden beherrscht" und wird von Nephthys, "die Karnak beherrscht" umarmt. |

Bild:

Courtesy to Elvira Kronlob |

|

|

|

Blöcke einer Kapelle - heute im Open Air Museum Der König kniet in einer antithetischen Szene vor dem Gott Amun-Re und überreicht ihm ein Weinopfer und erhält dafür von Amun-Re "Leben, Heil und Gesundheit. Dieses geschieht durch die Überreichung des Anch- und Was-Zepters. Thutmosis trägt das Nemes-Kopftuch mit dem Uräus an der Stirn. Die beiden Kartuschen über seinem Kopf nennen seinen Thron- und Geburtsnamen. |

|

Bild: Courtesy to Hanne Siegmeier |

|

|

|

Weiterer großer Block (evtl

Türsturz?) mit den Kartuschen von Thutmosis II. |

| In einer antithetischen Szene ist der König ganz rechts und links bei einem Kultlauf vor dem thronenden Gott Amun-Re zu sehen. |

|

Bild: Courtesy to Hanne

Siegmeier |

Bei seinen Untersuchungen der wenigen Fragmente rekonstruierte Gabolde (Gabolde 2005, Tafel XXXVI) den Grundriss für ein Gebäude mit zwei Räumen. Lt. Gabolde soll die Barken-Kapelle (?) eine Breite von ca. 5 m, eine Länge von ca. 6 m und eine Höhe von knapp 6 m gehabt haben und der Roten Kapelle von Hatschepsut geähnelt haben. Die heute erhaltenen Fragmente (im OAM) zeigen Thutmosis II. und Hatschepsut - wobei auf den Blöcken, die Gabolde diesem Bauwerk zuordnet, weder Thutmosis III. noch Neferu-Ra erscheinen. Der Forscher datiert daher die Blöcke aufgrund ihrer Thematik (Thutmosis II. steht vor Amun und vollzieht die Kulthandlung und Hatschepsut folgt ihm) für eine Bauzeit während der Regierung von Thutmosis II. ein. Ebenso spricht dafür, dass Thutmosis III. in den Darstellungen auf den Fragmenten des Sanktuars völlig fehlt.

|

|

|

Fragment eines Barken-Sanktuars (nach Gabolde) aus

der Zeit Thutmosis II./Hatschepsut |

| Dargestellt sind - im mittleren

Block - vorne Thutmosis II. - und hinter ihm seine Gemahlin Hatschepsut.

Der König präsentiert zwei Stiere und zwei Kälber vor dem Gott

Amun-Re. Thutmosis II. trägt die Doppelkrone, den Königsschurz und

einen Halskragen. In der rechten Hand hält er einen Stock.

Seine Gemahlin Hatschepsut (hinter ihm) hält einen Fächer und ein Anch-Zeichen in ihren Händen. Das Szepter der Königsgemahlin wurde in ein "heka"-Zeichen umgewandelt. Spuren eines eng anliegenden Kleides sind schemenhaft noch als Träger über der linken Schulter zu erkennen. Die über ihrem Kopf befindlichen Reste ihrer Kartusche mit ihrem Thronnamen "Maat-ka-Ra" wurden offensichtlich später eingefügt. Ihre Perücke wurde in ein "Nemes-Kopftuch" umgearbeitet und ihre Schultern wurden verbreitert (damit sie maskuliner wirkt). |

|

Bild: Courtesy Elvira Kronlob |

Thutmosis II. begann in Karnak auch mit dem Bau eines Kalksteintors im Vorhof vor dem 4. Pylon des Tempels. Fertiggestellt hatte das Denkmal allerdings erst sein Sohn Thutmosis III. Unter Amenophis III. wurde das Tor wieder abgebaut und seine Blöcke wurden Bestandteil für das Fundament des 3. Pylons (Quelle: Betsy Bryn, S. 235-236)

Festhof Thutmosis II. in Karnak

Thutmosis II. begann - zumindest in

den Grundzügen - mit dem Bau eines Festhofes, der hinter dem 3. Pylon und vor

dem 4. Pylon liegt. Dieses war ein kleiner, nicht ummauerter Hof, den Thutmosis

IV. später mit seitlichen Kolonnaden verschönerte. Doch mit dem Bau des 3.

Pylons musste der westliche Teil des Festhofes weichen. Der Säulenhof, den

Thutmosis IV. dort zur Verschönerung anbaute, steht heute im Open Air Museum

von Karnak.

Wie weit das Bauvorhaben beim Tod von Thutmosis II. schon fortgeschritten war, kann nicht mit Bestimmtheit entschieden werden. Sicher führte seine Gemahlin Hatschepsut nach seinem Tod die Bauarbeiten fort und gestaltete den Festhof wohl auch in ihrem Sinne um. Im Gegensatz zu den späteren Festhöfen besaß das Bauwerk von Thutmosis II. noch keinen Säulenumgang, dafür aber einen pylonartigen Zugang aus Kalkstein. Nach Luc Gabolde deutet einiges darauf hin, dass de Hof von Thutmosis II. nicht nur geplant und begonnen, sondern auch größtenteils errichtet wurde - nur einige Teile wurden später von Hatschepsut fertiggestellt.

Thutmosis II. plante

auch , ein Obeliskenpaar westlich von dem hier bereits vorhandenen Obeliskenpaar

seines Vaters Thutmosis I. aufzustellen. Diese sollen die von Thutmosis I. um

einiges in der Höhe überragen. Ob

Thutmosis II.

all diese Bauvorhaben noch selbst beenden konnte, oder in wieweit sie erst unter

seiner Witwe und Regentin Hatschepsut

fertiggestellt wurden, kann heute nicht mehr mit Sicherheit beantwortet werden.

|

|

|

Plan des Festival-Hofes während der Zeit von Thutmosis II. |

| Von den Bauten Thutmosis II. ist nur wenig

erhalten. Das meiste wurde später wieder abgerissen oder umgebaut.

Thutmosis II. baute an den 4. Pylon nach Westen hin einen großen Hof

vor. Der Plan sah vor, darin zwei Obelisken aufzustellen, dieses konnte

aber aufgrund seines frühen Todes nicht mehr verwirklicht werden - und

wurde erst später von seiner Grossen königlichen Gemahlin Hatschepsut

vollendet. Der Kalksteinhof von Thutmosis II. fasst erst mal den

Tempelvorplatz architektonisch ein. An den Architekturteilen des Hofes

haben sich 3 Bauinschriften erhalten, die sich am Nord- und Südtor des

Hofes befinden. Zwei Weiheformeln befinden sich an den äußeren

Türpfosten links und rechts des Südtores: "(Werk/Denkmal)

des Königs, das er gemacht hat, als sein Denkmal (für seinen Vater

Amun), Herrn der Throne der beiden Länder (nämlich) das Machen für

ihn ein (großes) T[or (namens) "Amun], der die beiden Länder

festlich macht". (Quelle: S. Grallert, Bauen-Stiften-Weihen) |

|

nach Luc Gabolde in: Cahiers de Karnak IX: 87 |

Lt. Silke Grallert (Bauen-Stiften-Weihen) haben sich auf den Architekturteilen des Festhofes drei Bauinschriften erhalten und zwar am Nord- und Südtor des Hofes. Auch an den äußeren Türpfosten links und rechts des Südtores befinden sich Bauinschriften (Weiheformeln). Ein Torvermerk befindet sich am linken inneren Türpfosten des nördlichen Tores mit dem Namen des Tores: "Großes Tor (mit dem Namen) Aa-cheper-ru-en-re, mit wirksamen Denkmälern". Eine weitere Weiheinschrift (lt. Grallert - Bauen-Stiften-Weihen) befindet sich als Inschriftenband auf der Außenseite der nördlichen Hofmauer, unterhalb der Hohlkehle mit Rundstab. Die Funktion des Hofes bestand lt. Inschriften "in der Aufnahme aller ausländischen Kostbarkeiten und der Tribute des Erdkreises".

|

|

|

Plan des Hofes von Thutmosis II. |

| Farbe violett: Festhof Thutmosis II. mit dem

"alten" 3. Pylon Farbe grünschwarz: Thutmosis III Farbe gelb: Thutmosis IV. |

| Plan: Rekonstruktionsvorschlag der Franzosen von CFEEK (Schautafel in Karnak), - welche die Überlappung der alten und neuen Gebäudeteile verdeutlicht. |

Der Hof, der eine Fläche von 2367 m² besaß, findet in der Regierungszeit von Königin Hatschepsut verschiedentlich Erwähnung - besonders häufig wird er auf der "Roten Kapelle" erwähnt, aber auch in ihrem Totentempel in Deir el-Bahari (siehe Urk. IV. 346.15 - sowie auf der Stele des Djehuti, Urk. IV. 429). Auf den später wiederverbauten Kalksteinblöcken dieser Baustruktur von Thutmosis II. (die verbaut im 3. Pylon gefunden wurden) ist in versenktem Relief Thutmosis II. - zusammen mit seiner großen königlichen Gemahlin Hatschepsut - bei der Ausführung von rituellen Handlungen zu sehen. Einige der gefundenen Reliefs zeigen aber auch Hatschepsut allein. Auf einem Pfeilerfragment, das aus der Zeit von Thutmosis II. stammt, sieht man den König, der die Kronen empfängt. Auf zwei weiteren Seiten des Pfeilers wird seine Tochter Nofru-re und ihre Mutter Hatschepsut dargestellt, die jeweils Leben von einem Gott erhalten.

Auf der anderen Seite des Blockes in dem rechten oberen Bild befindet sich eine Darstellung, in der

die Gottesgemahlin Hatschepsut "Leben" aus der Hand des Gottes

Seth erhält und von Nephthys, "die Karnak beherrscht", umarmt

wird.

(siehe dazu: https://maat-ka-ra.de

)

Zahlreiche Bruchstücke aus der Zeit Thutmosis II., Hatschepsut und Thutmosis III. sind bei den verschiedenen Grabungen im Karnaktempel ans Tageslicht gekommen. Im Hof der Cachette vor dem VII. Pylon sind mehrere Kalkstein-Blöcke gefunden worden. Hier waren sie auf der östlichen Seite im Fundament des Hofes verbaut worden. Im südlichen Steinlager des Open Air Museums befinden sich einige größere Blöcke - ebenso wie im Luxor Museum. Lt. Gabolde, der sich 2005 mit diesen Fundstücken näher befasst hat, gehören diese beiden Szenen (die Krönungsszene" und die Rückseite mit der Gottesgemahlin Hatschepsut und Seth) zu einer kleinen "Nischenkapelle" aus der Zeit Thutmosis II., die dem Kult von einigen Mitgliedern der königlichen Familie gewidmet war.

8. Pylon von Karnak

Vor dem VIII. Pylon stehen auf der Südseite die Reste mehrerer

Sitz-Statuen, die wahrscheinlich fast alle von Hatschepsut stammen, wobei die

Königin heute aber nicht mehr selbst dargestellt ist, sondern Amenophis I.

(Statue N), Thutmosis II. (Statue O) und nochmals Thutmosis II. (Statue P) und

Amenophis II. (Statue M). Kurz nach dem Tod von Hatschepsut ließ ihr Nachfolger

Thutmosis III. die Statuen neu beschriften. Über den Zeitpunkt der Um-Benennung

der Statuen wird allerdings kontrovers unter den Ägyptologen gestritten, was

auf den unterschiedlichen Datierungen der Widmungsvermerke ergibt. Nach Loeben

(in Grallert: Bauen-Stiften-Weihen) begann Thutmosis III. wohl mit der

Verfolgung der Denkmäler seiner Stiefmutter und Tante Hatschepsut im 42. Jahr

seiner Regierung. Loeben hält es also für durchaus möglich, dass Thutmosis

"zurückdatiert" hat, wobei es "sogar wahrscheinlich sein kann,

dass die Rückdatierungen im Namen von Thutmosis III. erst von dessen Sohn und

Nachfolger Amenophis II. durchgeführt wurden (mit Ausnahme der aus dem Jahr

42), da - wie die Dekoration des 8. Pylons zeigt - Amenophis II. sich diesem

Pylon besonders "gewidmet" hat.

(Quelle: Grallert, Bauen-Stiften-Weihen, S. 286).

Die Statuen mit der Beschriftung für Thutmosis II. aus Kalkstein stehen

je eine links und eine rechts vor dem Durchgang des Pylons.

Nach Porter & Moss 1972 sind das vor der linken

Fassade des Pylons (von links) die Statuen von

Amenophis II., die von Thutmosis IV. restauriert wurde,

Amenophis I. (in der Mitte), mit einem "Restaurationstext" (Björkman 1971, Seite 90) des Thutmosis III., (´Jahr 22)

Thutmosis II. (Aa-cheper-en-Ra), mit einem

"Restaurationstext" des Thutmosis III. (Jahr 42), Statue

"O".

auf der rechten Seite des Pylons: (Quelle: Porter & Moss)

Thutmosis II. (Aa-cheper-en-Ra) -

Reste einer kopflosen Statue aus Kalkstein,

beschriftet mit Thutmosis II. und einem "Restaurationstext" von

Thutmosis III. (Jahr 22)

(Reste des Kopfes liegen vor den Füßen der Sitzfigur.

|

|

|

Sitzstatuen vor dem 8. Pylon von Karnak (Südseite / westlicher Flügel) |

| Auf dem Bild ist der westliche Flügel des 8. Pylons

zu sehen mit den Fragmenten oder wiedererrichteten kolossalen

Sitzstatuen vor dem Pylon.

Die rechte Statue (in bräunlicher Färbung) mit der Bezeichnung "PM O" (Kalkstein) ist mit den Kartuschen von Thutmosis II. und einem Erneuerungstext von Thutmosis III. aus dem Jahr 22 (Thutmosis III.) beschriftet. |

|

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob, Nov., 2023 |

|

|

|

|

Statue "O" aus

Quarzit (von Gebel el-Ahmar) beschriftet mit der Kartusche von Thutmosis

II. (Aa-cheper-en-Re) |

|

| Auf der rechten Seite - neben seinem

rechten Bein (vom Betrachter aus gesehen - zum Pylondurchgang hin)

befindet sich auf dem Thron ein Erneuerungstext von Thutmosis III. aus

dem Jahr 42.

Auf der Außenseite - neben seinem linken Bein (vom Betrachter aus gesehen) des inthronisierten Königs befand sich eine kleine Statue der "Königsschwester") Mut-neferet (Mutter von Thutmosis II.) mit der Beischrift oberhalb ihrer Namenskartusche "sAt ns.wt mrt=f / Tochter des Königs, geliebt von ihm, Mut-neferet". Die Darstellung der Mut-nefret und die Tatsache, dass die Statue einen "Restaurationstext" trägt, lässt evtl. vermuten, dass ursprünglich hier nicht Thutmosis II. und seine Mutter, sondern evtl. sein Vater Thutmosis I. und seine Gemahlin dargestellt worden waren, die dann im Zuge der Verfolgung der Hatschepsut umgewidmet wurden. Anmerkung der Autoren von

Nefershapiland: Auf dem Seitenflügel des südlichen Toreinganges (Westseite) befinden sich die Namen von Thutmosis II. (rechts neben der Sitzstatue). Auf der östlichen Seite befinden sich die Kartuschen von Thutmosis III. |

|

|

Bild: Courtesy Hanne Siegmeier |

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob, 2023 |

|

|

|

Südseite des VIII. Pylons - mit zwei Statuen links und rechts des Durchgangs |

| Ursprünglich standen vor beiden Pylontürmen

insgesamt wohl 6 Sitzstatuen. In moderner Zeit sind nur die Reste der

drei Statuen vor dem westlichen (linken) Pylonturm, sowie eine Statue

und 2 Sockel vor dem östlichen (rechten) Pylonturm erhalten (PM² II,

S. 176 und Plan XIV) Von den beiden anderen Kolossen vor dem rechten

Pylonturm ist nichts mehr erhalten.

Vor der Fassade des rechten Pylons befindet sich die Statue "P" (Kalkstein), ursprüngliche Höhe: nicht mehr bestimmbar; B. 2,13 m; T. 4.20 m (Kalkstein) mit den Kartuschen von Thutmosis II. und einem Erneuerungstext aus dem 22. Jahr von Thutmosis III. Einen Teil des Kopfes (stark zerstört) fanden die Forscher direkt vor den Füssen der Statue. |

| Bild: Karnak

Tempel 8. Pylon 02.jpg Author: Olaf Tausch, Wikipedia 1. 4. 2009 Lizenz: CC BY-3.0 |

| Theben-West: - el-Qurna - |

Während seiner kurzen Regierungszeit ließ Thutmosis II. in Theben-West - etwas nördlich von Medinet Habu - einen kleinen Totentempel für sich erbauen. Er wurde wahrscheinlich von dem daneben liegenden Tempel des Amenophis, Sohn des Hapu, bei weitem überragt.

Der Tempel "Schepet-anch" / "sspt-anx" (Kapelle des Lebens) war lt. Rainer Stadelmann (in MDAIK 35) war ursprünglich nicht mehr als eine 17,5 x 12 m große Kapelle mit drei Schreinen - vermutlich dem Totenopferraum mit zwei Nebenräumen und einem Querraum (Opfertischsaal?) mit zwei Säulen im hinteren Teil, davor ein Vier-Säulenraum. Von dem ursprünglichen Tempel ist aber heute so gut wie nichts mehr erhalten.

Der Totentempel wurde erst von seinem Sohn Thutmosis III. vollendet und umgebaut. Er wurde 1926 von den Franzosen entdeckt - eine recht armselige Anlage, die unvollendet blieb und heute so gut wie völlig zerstört ist.

Die zwei Räume auf der Nordseite des Tempelchens sind nur Vermutung, da dieser Teil durch eine spätere Umfassungsmauer des Tempels von Amenophis, Sohn des Hapu zerstört ist. Thutmosis III. hat den hinteren Teil, die Totenopferkapelle, im originalen Zustand belassen; den Vier-Säulenraum und den nördlichen Raum hat er jedoch in eine weitere Dreierkapelleneinheit umgebaut und davor einen kleinen Säulenhof gelegt. Der Sinn des Umbaues kann nur so gesehen werden, dass er Räumlichkeiten für die Einkehr der Barke des Amun und der begleitenden Mut– und Chonsbarke schaffen wollte, indem er den Tempel seines Vaters nach dem Vorbild seines eigenen mit einem Dreikapellen-Sanktuar für die thebanische Triade ausrüstete.

Funde:

1. Nahe der Tür zum Sanktuar fand man Fragmente einer kolossalen Sitzstatue

Thutmosis II.

2. Die Büste eines widderköpfigen Gottes aus Granit - gefunden im südlichen

Teil des Hofes.

Auf einem der dort gefundenen Bruchstücke befindet sich eine Beischrift, welche den Vorgang als "das Herauskommen aus dem Kanal......" bezeichnet und scheint somit das Gewässer als "Kanal" zu definieren, auf dem die Fahrten stattfanden. Zwei weitere Fragmente zeigen das sog. "Bad der Priester", als einen schematisch als Rechteck wiedergegebenen "See" oder "Wasserbecken". Evtl. ist dieses Bassin mit dem "kühlen See" bzw. "Libationssee" gemeint, das auf einem anderen Bruchstück erwähnt wird (Quelle: Hildesheimer Ägyptologische Beiträge 21 / die Heiligen Seen ägyptischer Tempel von Geßler-Löhr.

|

|

|

das

sogenannte

"Bad der Priester" - Umzeichnung |

|

Umzeichnung

aus HÄB 21 – sog. Bad der Priester |

| Deir el-Bahari: |

Auf einer Säule im oberen Hof des Totentempels der Hatschepsut befindet sich auf einer der dortigen Säulen der Thronname von König Thutmosis II.

|

|

Thronname Thutmosis II. auf

Säule

Bild:

Luxor, Hieroglyphen auf einer Säule |

Eine weitere Säule - mit einer rechet-Darstellung (rxyt) - befindet sich rechts (westlich) der Passage zu den königlichen Kultkammern. Oberhalb der "rechet"-Darstellung trägt diese Säule den Namen von Thutmosis II. (aber ursprünglich wohl den Thronnamen von Hatschepsut, der dann von Thutmosis III. abgeändert wurde) - und auf der Seite zur Passage hin ein zweites Inschriftenband mit der Bezeichnung für diesen Festhof ("wshyt Hbyt) (Quelle: www.maat-ka-re.de).

Ein weiteres ziemlich zerstörtes Relief von der oberen Terrasse des Totentempel von Königin Hatschepsut (das sich heute im Neuen Museum Berlin befindet) trägt ebenfalls unten in der Mitte die Kartusche von Thutmosis II. und zeigt den thronenden König vor einem Opfertisch, der von dem Iun-mut-ef-Priester geweiht wird.

|

|

der thronende König Thutmosis

II. Die Szene ist aufgebaut wie das Relief (beschrieben bei Naville I. PL. VIII, wo im Gegensatz zu dieser Szene der thronende König verloren/gelöscht weil Hatschepsut) in den kleinen Nischen auf der oberen Terrasse, die entweder Hatschepsut (gelöscht), Thutmosis II. oder Thutmosis III. zeigen. Rechts vor dem Opfertisch steht der Iun-mut-ef-Priester, der die Opfergaben weiht. Rechts oben (in dem kleinen "Kästchen" befinden sich die Reste eine Opferliste. In der Mitte - ganz unten vor dem Opfertisch) ist die Kartusche mit dem Thronnamen von König Thutmosis II. zu erkennen.

Bild: Thutmose

II. in front of an offering table |

Die Archäologen der Universität Warschau (Institut für Archäologie) - unter der Leitung von Andrezej Niwinski - haben im März 2020 in Deir el-Bahari eine 3.500 Jahre alte Truhe und eine Holzkiste entdeckt ("www.thefirstnews.com / Stone chest found in ancient temple and containing skleleton of a sacrificial goose could lead to hidden royal tomb" in en.wikipedia.org/wiki/Thutmose_II). Die Steintruhe enthielt mehrere Gegenstände, die alle mit Leinen bedeckt waren. Bei der Ausgrabung wurden drei Bündel Flachs gefunden. In einem davon wurde das Skelett einer Gans gefunden, die für religiöse Zwecke geopfert wurde. Im zweiten Bündel befanden sich Gänse-Eier (wahrscheinlich auch als Opfergabe gedacht). Man nimmt an, dass das dritte Bündel ein Ibis-Ei enthielt, das für die alten Ägypter eine symbolische Bedeutung hatte. Außerdem wurde in dem Bündel eine kleine hölzerne Schmuckschatulle gefunden, die vermutlich den Namen des Königs Thutmosis II. enthielt. Andre Niwinski berichtete, "dass die Truhe selbst etwa 40 cm lang war. Sie war perfekt getarnt und sah aus wie ein gewöhnlicher Steinblock. Erst als die Forscher genauer hinsahen, erkannten sie, dass es sich dabei um eine Truhe handelte.

|

Elephantine: |

Auf Elephantine fand sich 1981 während der 11.

Grabungskampagne des DAIK in einer Wand der Kirche im Hof des Chnumtempels

verbaut, die Basis einer etwa lebensgroßen Sitzstatue König Thutmosis

II. aus Rosengranit (heute in Elephantine - Inselmuseum Inv.-Nr. 1086).

Daran konnte aus dem Steinlager (mit älteren

Funden aus dem Chnumtempel) der in zwei Stücke zerbrochene Thron angefügt

werden, auf dessen Vorderseite in einer zweizeiligen Inschrift Thutmosis

II. genannt ist.

Dazu kamen dann noch zwei kleinere Fragmente des rechten Beines, die bereits 1978 im Schutt nördlich des Chnumtempelshofes gefunden worden waren. Schließlich stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Ensemble um das Unterteil eines der beiden Statuentorsi im Inselmuseum handelte, der bereits 1976 mit dem damals am Nilometer gefundenen Königskopf vereinigt worden war. Die insgesamt acht Fragmente sind nun im Inselmuseum neu zusammengesetzt und haben die Inv. Nr. 1086.

Der König erscheint hier mit der oberägyptischen Krone

auf dem Kopf. Er ist in einem enganliegenden, die Schultern freilassenden,

Mantel des Sedfestes gekleidet. Die Hände sind unterhalb der Brusthöhe

überkreuzt und halten Wedel und Krummstab. Über ihnen ist die Kante des

Mantels gerade noch sichtbar. Die vorgestreckten Füße des Königs sind auf die eingeritzten neun Bogen

gesetzt. Die obere Kante der Krone ist abgebrochen, Uräus und Nase sind

stärker, der Rückenpfeiler links oben, die rechte Schulter und die

Königsinsignien leicht abgestoßen. Auch von dem rechten Bein fehlt das Knie

und die obere Hälfte des Unterschenkels, ebenso der linke Unterschenkel.

Die erhaltene Gesamthöhe der Statue beträgt 1,87 m; die Basis ist 0,26m

hoch und 0,97m breit. Die maximale Schulterbreite beträgt 0,58m. Deutlich zu erkennen sind auf der

rechten Seite die Keillöcher von der Zerlegung der Statue.

Nach den beiden Inschriftenzeilen auf der Vorderseite des Thrones neben

den Beinen ist nur die linke Zeile original, während die rechte ausgehackt und

neu beschriftet wurde (Quelle: Günter Dreyer, Festschrift für Wolfgang

Helck, Buske-Verlag Hamburg, Bd. 11. 1984 - Eine Statue Thutmosis II: aus

Elephantine)

|

|

|

Sitzstatue Thutmosis II. |

Detail der Thutmosis II.-Statue im

Elephantine-Inselmuseum |

| Die Fragmente

der Basis einer etwa lebensgroßen Sitzstatue Thutmosis II. aus

Rosengranit wurden 1981 während der 11. Grabungskampagne des DAIK im

Bereich des Hofes des Chnumtempels verbaut gefunden. Daran konnte aus

dem benachbarten Steinlager - zusammen mit älteren Funden aus dem

Chnumtempelbereich, der in zwei Stücke zerbrochene Thron angefügt

werden, auf dessen Vorderseite sich eine zweizeilige Inschrift Thutmosis

II. befand. Zusammen mit dem damals am Nilometer gefundenen Königskopf

und weiteren Fragmenten (insgesamt 8), die sich schon im Inselmuseum

befanden, wurden die Fragmente zu der Sitzstatue des Königs im

Sedfestgewand neu zusammengesetzt. Die Statue erhielt die

Inventar-Nummer 1086. Die erhaltene Gesamthöhe beträgt 1,87 m; die

Basis ist 0,26 m hoch, 0,55 m breit und 0,97 m tief.

Die Statue wurde lt. Widmungsinschrift "n-an.s" von Hatschepsut für ihren Brudergemahl gestiftet. Unter Thutmosis III. wurde die Zeile ausgemeißelt und ersetzt. Später ist die Statue dann von König Merenptah usurpiert worden, dessen Kartuschen auf dem Schoß eingemeißelt sind (siehe Bild rechts). |

|

|

beide Bilder: mit frdl. Dank Saamunra |

|

Nur noch die linke Zeile - von zwei Inschriften auf der Vorderseite des Throns neben den Beinen - ist original, während die rechte Zeile ausgehackt und neu eingefügt wurde.t. Die Widmung „n–sn.s“ für ihren Bruder zeigt, dass die Statue eine Stiftung von seiner Gemahlin und Nachfolgerin Hatschepsut an einen Tempel auf Elephantine darstellte, zur Zeit als diese auf dem ägyptischen Thron saß. Die rechte Zeile dürfte demzufolge im Anschluss an die Titulatur jrj.n.s m–mnw.s gelautet haben. Unter Thutmosis III. wurde diese Zeile ausgemeißelt und durch: "mrjj–Jmn–Ra nb–ns.wt–tA.wj jmj–Abw" ersetzt. Später hat König Merenptah diese Statue usurpiert und ließ seine Kartuschen auf dem Schoß der Statue einmeißeln.

Prof. Günther Dreyer folgend "ist es wohl kaum denkbar, dass Hatschepsut ihrem Halbbruder und Gemahl die Statue noch zu Lebzeiten gestiftet hat. Die Darstellung im Ornat des Sedfestes, dass Thutmosis II. mit Sicherheit nicht (aufgrund seiner kurzen Regierungszeit) gefeiert hat, ist hier sicher ebenso wie bei einer von Thutmosis III. für Thutmosis II. gestifteten Statue aus Edfu als Wunsch für die Zukunft im Jenseits zu verstehen" (Zitat Ende) (4).

Auf Elephantine fand sich auch der zweite Torso einer Sitzstatue aus Rosengranit (heute im Inselmuseum von Elephantine, Inv. Nr. 1091), die ebenso von Hatschepsut für Thutmosis II. gestiftet wurde. Der König ist hier ebenfalls im Sedfestgewand dargestellt, trägt aber noch einen fünfreihigen Halskragen mit tropfenförmigen Anhängern. Die Statue ist nur noch vom Ansatz der Oberschenkel bis zum Hals erhalten (erhaltene Höhe 0,60 m). Aufgrund der Ähnlichkeit mit der obigen Statue dürften die Maße der anderen Statue entsprochen haben.

Heute lässt es sich nicht mehr sicher feststellen, wo ursprünglich beide Statuen einst aufgestellt waren, obwohl das Epitheton "geliebt von Chnum" wahrscheinlich auf den unter Thutmosis I. erbauten Chnum-Tempel hinweist. Möglich wäre aber auch dass beide Statuen - als zusammengehöriges Paar - im von Hatschepsut erbauten Satet-Tempel gestanden hatten. Möglicherweise war auf der zweiten Statue (mit der unterägyptischen Krone) die Göttin Satet genannt (Quelle: SAK 11 - nach Günther Dreyer).

| Edfu / Qena - die Entdeckung einer Fälschung - |

Im Neuen Museum Berlin befindet sich ein Denkstein von Thutmosis II. (Inventar-Nr.: 15699) und zwei königlichen Damen, der heute als Fälschung identifiziert wird.. Die Schauseite zeigt links den Sonnengott als Mann mit Falkenkopf und einer Sonnenscheibe darüber. Vor dem Gott stehen der König Thutmosis II. und zwei königliche Damen. Die Zeilen unter der Szene enthalten die vollständige Titulatur des Königs und die Aussage, dass der im Bildfeld zu sehende Gott den König liebt.

Ludwig Borchard kaufte im Laufe des Jahres 1901 - auf Rechnung des Ägyptischen Museums - bei dem Antiquitätenhändler Girgis in der oberägyptischen Stadt Qena - eine Stele, die heute die Inventarnummer 15699 trägt. Der Denkstein ist 64,5 cm hoch und misst an der Basis 56,5 cm in der Breite. Die Inschriften über den Figuren nennen die beiden Damen als Mutter und Tochter. Die Königin Ahmose (Gemahlin von Thutmosis I.) geht voran und ihr folgt ihre Tochter Hatschepsut (die Gemahlin von Thutmosis II.) Sie trägt den Titel einer Großen Königlichen Gemahlin. Auf alle Fälle erscheint hier der Denkstein als eine um 1500 v. Chr. entstandene Arbeit, jener Zeit, in der Thutmosis II. regierte.

1901 waren die geschichtlichen Rollen von Thutmosis II. und Hatschepsut in der Wissenschaft noch umstritten - vor allem, seitdem der Ägyptologe Kurt Sethe 1896 seine Habilitationsschrift über die "Thronwirren unter den Nachfolgern Königs Thutmosis I." veröffentlichte, in welcher er behauptete, "dass Thutmosis II. und Hatschepsut zwar Halbgeschwister gewesen wären, nicht aber Ehepartner, wie es von anderen Ägyptologen für wahrscheinlich gehalten wurde. Der von Borchardt bei Girgis erworbene Denkstein stellte nun eine neue geschichtliche Quelle dar, die Sethe zu einer Korrektur seiner Ansicht über das Eheverhältnis von Hatschepsut und Thutmosis II. bewegen sollte. Sethe nahm nun - ohne weiteren Kommentar - im Jahre 1906 die Texte der Stele in die "Urkunden der 18. Dynastie" auf, eine von ihm edierte Sammlung hieroglyphischer Texte.

Der Ägyptologe Günther Roeder veröffentlichte 1913 die Texte der Stele und schrieb dazu: "Wie man mir aus der Ägyptischen Abteilung mitteilt, ist die Echtheit des Denksteins zweifelhaft". Welcher Art diese Zweifel an der Echtheit der Stele damals waren, lässt sich heute nicht mehr klären, da weder im Inventarbuch noch im Zusatzinventar irgendwelche Notizen zu diesem Objekt vorliegen.

Lt. Publikation von Christian Goedicke und Rolf Kraus (im Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz XXXV. 1998 - der Denkstein Berlin ÄGM 15699 - eine Ägyptologen-Fälschung) berichtete Kurt Sethe 1932 in seiner Abhandlung "Das Hatschepsut-Problem noch einmal untersucht" über auffällige Einzelheiten von Darstellung und Text bei dieser Stele, wie dass die Figur von Hatschepsut zwar alle Titel einer "großen Königsgemahlin" trage, diese aber nicht wie ihre Mutter Ahmose dem Rang entsprechend geschmückt wäre. Ahmose trug auf der Stele die Geierhaube und einem hohen Federnpaar, während Hatschepsut lediglich die niedrige trommelförmige Krone der Prinzessinnen trägt.

Sethe druckte in seiner Veröffentlichung ein Foto der Stele ab, machte dabei aber seine Leser mit keinem Wort auf den Fälschungsverdacht aufmerksam, von dem er wegen seiner bekanntlich engen Kontakte mit dem Berliner Ägyptischen Museum gewusst haben sollte. Komplizieret fiel auch Sethes Erklärung dafür aus, dass in der Beischrift zu Ahmose auf den Titel "Große Königsgemahlin" noch der Titel einer Königsmutter" folgt, wobei klar war, dass sich der Titel einer "Königsgemahlin" auf die Ehe mit ihrem Gemahl, dem früheren König Thutmosis I. bezog. Über "Königsmutter" als zweiten Titel sagte Sethe, Ahmose habe ihn nur als Schwiegermutter von Thutmosis II. führen können. Thutmosis II. stammte aber aus der Verbindung von Thutmosis I. mit einer Nebenfrau, wobei die Königin Ahmose zu Thutmosis II. nach moderner europäischer Terminologie in der Beziehjung einer "Stief- und Schwiegermutter" stand. Es muss hier offen bleiben, warum Sethe auf den Fälschungsverdacht nicht eingegangen ist. Dieses hatte zu Folge, dass andere Ägyptologen den Hinweis von Roeder auf eine mögliche Fälschung lange Zeit nicht beachteten. Dietrich Wildung brachte 1975 diesen Verdacht zur Sprache - verteidigte aber die Echtheit.

1970 trat bei der Stele eine Veränderung ein, die schließlich zum Nachweis ihrer Fälschung führte. Bei einer Verlagerung der Stele in besser geheizte und vor Regenwassereinbrüchen geschützte Magazinräume zeigte sich, dass die Oberfläche der Stelenbildseite begann sich aufzulösen. Um 1990 war die Zersetzung der Schauseite weiter fortgeschritten und zeigte, dass das Relief mitsamt den Hieroglyphen "nicht in Stein gemeißelt, sondern in eine Beschichtung eingeschnitten war, die auf der Steinplatte lag. Es war die Beschichtung, die sich seit 1970 aufgelöst hatte. Die Beschichtung einer ägyptischen Stele war als Träger von Relief und Inschriften ein Unikat.

Bei einer Röntgenuntersuchung der Deckschicht der Stele ÄGM 15699 ergab sich, dass es sich um reinen Calcit handelte - als Mörtel im Bauwesen wird Calcit in Ägypten nicht vor Ptolemaios I. (323-285 v. Chr.) verwendet, ist aber als Pigment seit der 5. Dynastie nachgewiesen. In der Mitte des Bildträgers fanden die Forscher Baumwollfasern. Alles in allem sind die beiden zeitmarkierenden Befunde Cellulosenitrat und Baumwolle mit einer angeblichen Herstellungszeit im 15. Jh. v. Chr. nicht vereinbar und stärken den Verdacht der Fälschung.

Als Vorbild der Fälschung (für Anordnung und Aufbau der Szene und Inhalt der Beischriften) ergab sich die Stele CG 34006 in Kairo für die gefälschte Berliner Stele. Zwar ist hier die obere Bildhälfte weggebrochen, aber es ist genug erhalten, um König Thutmosis I. zu erkennen, der im Gefolge zweier königlicher Damen vor einem Gott tritt, wobei der gleichartige verwandtschaftliche Aufbau beider Stelen ins Auge sticht. Bei der Fälschung der Berliner Stele hat sich der Fälscher große Mühe gegeben, wobei es sich in Zeile 1 um eine gut bekannte Inschrift aus dem 1. Regierungsjahr von Thutmosis II. handelt, die er kopiert hatte. Gegenüber der Vorlage ist der Text von ÄGM 15699 am Anfang durch eine Lebenshieroglyphe erweitert.

Lt. Christian Goedicke und Rolf Kraus rührt die Stele ÄGM 15699 von einem Fälscher her, der eine zeichnerische Kopie oder ein Foto der Kairener Stele CG 34006 benutzte, obwohl es von dieser Stele damals noch kein publiziertes Foto gegeben hatte - so dass der Fälscher das Objekt im Kairener Museum aufsuchen musste. Die Merkmale, die diesem Fälscher charakterisieren lassen lt. Goedicke und Kraus in ihrem Artikel auf einen ägyptologischen Fachmann schließen, wobei eine materielle Bereicherung nicht in seiner Absicht lag (der entsprechende Kaufpreis lag bei 39 Ägyptische Pfund, den Borchardt an Girgis gezahlt hatte. So fällt der Verdacht für diese aufwendige Fälschung z. B. auch auf Borchardt selber, weil er sie gekauft hatte, dem die Vorlage CG 34006 für die Fälschung bekannt war. Borchardt hatte in seiner Studentenzeit selbst eine Fälschung produziert, als er bei Erman studierte.

Vielleicht - falls es eine gemeinsame Fälschung von Schäfer, der damals als 2. Direktor im Berliner Museum amtierte und den niedrigen Preis akzeptierte und Borchardt selbst war - zielte diese Fälschung auf Kurt Sethe ab und sollte ihn zu einer Meinungsänderung über die Familienverhältnisse von Thutmosis II. und Hatschepsut bewegen.

(Quelle für diesen Artikel: Christian Goedicke und Rolf Krauss: Der Denkstein Berlin ÄGM 15699 - eine Ägyptologen-Fälschung / Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz XXXV 1998 - online-Version).

| Elkab: |

Der ägyptische Ort "Elkab" (altägyptisch: Necheb) liegt ca. 15 km nördlich von Edfu und 65 km südlich von Luxor bei der Mündung des Wadi Hilal. Elkab ist einer der ältesten Städte Ägyptens. Hier befand sich das Heiligtum der Göttin Nechbet (eine der beiden Kronengöttinnen der ägyptischen Könige). Im Neuen Reich wurde der dortige Nechbet-Tempel weiter ausgebaut.

Unter Amenophis I. gab es mindestens drei Kapellen, weil die Archäologen dort drei Türstürze fanden. Von Thutmosis III. sind Reste von Bauinschriften auf zwei Architravfragmenten erhalten. Kurt Sethe hat die beiden Stücke in seinen Urk. IV 829, 5-10 zu einem Text zusammengestellt. Eine der Widmungsinschriften erwähnt Thutmosis III. "als Gründer des Hwt-nTr (Tempel) von Nechbet, der Herrin von Faget (Quelle: Bauen-Stiften-Weihen, S. 203, S. Grallert), wobei es aber sehr schwierig ist, wenn nicht sogar ganz unmöglich, die architektonischen Elemente aus der Zeit Hatschepsut/Thutmosis III. zu unterscheiden. Auch wenn es sich hier um nur die Kartuschen von Thutmosis III. handelt, bedeutet es nicht zwingend, dass sie aus der Zeit seiner Alleinherrschaft stammen.

Einer der Türstürze belegt indirekt eine Dekorierung während der Zeit von Hatschepsut/Thutmosis III. in Elkab. Unter der geflügelten Sonnenscheibe auf der rechten Seite befinden sich drei Zeilen mit der Königstitulatur von Thutmosis III. und auf der linken Seite die von seinem Vater Thutmosis II., die aber dort nachträglich anstelle der Titulatur von Hatschepsut eingesetzt wurde (Quelle: Bauen-Stiften-Weihen, S. Grallert, 2001).

| El-Tod |

Hier fanden sich die Reste zweier Obelisken von Thutmosis II.

|

Koptos: |

Aus dem Tempel von Koptos (Qift) stammt ein Fragment aus rotem Granit, welches die Kartusche von Thutmosis II. trägt und das wahrscheinlich von dem Thron einer sitzenden Statue stammt.

|

|

Fragment aus Koptos Rotes Granitfragment mit der Kartusche von Thutmosis II. - wahrscheinlich von einem Thron einer Sitz-Statue. Aus dem Tempel von Thutmosis III. in Koptos.

Bild: Wikipedia - 11. 3. 2016 |

| Buhen: |

Der König ist hier im Süd-Tempel belegt. Titel und Namen von Thutmosis II. (evtl. auch nachträglich von Thutmosis III. von Hatschepsut auf die Kartuschen seines Vaters Thutmosis II. geändert). (Siehe PM VII² 132 [15] und auf dem Türpfosten außen (geändert von Hatschepsut auf Thutmosis II. PM VII² 132 [20] ), sowie PM 23: Türpfosten innen - Titel und Namen von Thutmosis II. Auch auf der südlichen Außenseite des Tempelhauses (oberer Teil zerstört) befinden sich die Kartuschen von Thutmosis II. (ursprünglich Hatschepsut), des weiteren PM 40-41: [Hatschepsut] gefolgt von ihrem Ka, opfert Kästen mit buntem Stoff vor Horus, Thutmosis II. gefolgt von seinem Ka, im Kultlauf mit hap und Ruder vor Neith (zerstört). Auch auf der nördlichen Außenseite des Tempelhauses befinden sich Darstellungen von Thutmosis II., der hier zwei Vasen opfert vor Isis, Brot vor Anuket

Semna (West)st |

Semna (manchmal auch als Semna-West bezeichnet - um es v on Semna-Süd oder Semna-Ost zu unterscheiden) bildete zusammen mit Kumma eine Befestigungsanlage im Alten Ägypten in Nubien und liegt auf dem Gebiet des heutigen Sudan. Der altägyptische Name der Festung lautete "Sechem-Chakaure-maa-cheru" = mächtig ist der gerechtfertigte Chakaure - was den Thronnamen von Sesostris III. entspricht. Die Festung lag flussaufwärts etwa 35 km südwestlich des 2. Nil-Katarakts und 70 km südwestlich von Wadi Halfa am westlichen Nilufer. Auf der anderen Seite des Nils lag Kumma. Beide Orte sind heute wegen des Assuan-Staudamms vom Nubia-See überflutet.

Von hier stammen die zwei Fragmente eines Reliefblocks, welche am 5. Febr. 1924 von der Harvard University Boston-Expedition und dem MFA entdeckt wurden. Sie befinden sich heute im Museum of Fine Art von Boston Nr. Acc 1511a+b. Der Block misst insgesamt 1.055 m in der Höhe und ca. 2,25 m in der Breite. Gefunden wurde er im "house of Walls south of Room A of Taharqa temple".

Auf dem in zwei Stücke zerbrochenen Sandsteinblock (passen diagonal zusammen) befindet sich eine symmetrische Darstellung (in versenkenden Relief), in der König Thutmosis II. jeweils opfernd vor dem thronenden nubischen Gott Dewen steht. Der König trägt links das Nemeskopftuch, rechts das Chatkopftuch - jeweils mit Uräus an der Stirn. In beiden Fällen trägt er einen breiten Kragen um den Hals.

|

|

|

Relief Thutmosis II. - MFA Acc-Nr.: 25.1511a+b |

| Zwei

Sandsteinblöcke mit einem Relief Thutmosis II. (passen diagonal

zusammen). Sie sind mit einer Doppeldarstellung dekoriert (versenktem

Relief). König Thutmosis II. steht opfernd vor dem nubischen Gott