|

Biografie König Teti II.

|

Pyramide König Teti II.

|

Biografie König Pepi I.

|

Quellen und Literatur-Angaben am Ende

dieser Seite -nummerierte Verweise im Text

PM = Porter Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic Text,

Reliefs and paintings 1927-1952

Bilder oben: links: Elvira

Kronlob - rechts: Scheintür Kagemni, Bild Elvira Kronlob 2011

Das Alte Reich stand in seiner

vollen Blüte, als die 5. Dynastie in die 6. überging. Es gab zu diesem

Zeitpunkt keinerlei Anzeichen für einen Zusammenbruch der königlichen Macht

und deren Autorität. Manetho bezeichnete die 6 Könige der sechsten Dynastie

als "memphitisch" und kann mit seinem 1. König, den er "Othoes"

nennt, nur König Teti gemeint haben. Zwischen der 5. und 6. Dynastie ist kein

klarer Schnitt erkennbar - Beamte, die schon unter König Unas dienten, werden

reibungslos in den Dienst des neuen Herrschers Teti gestellt.

Zu Beginn seiner Herrschaft sah

sich König Teti mit vielen politischen Problemen konfrontiert, vor allem mit

solchen, welche dem Aufstieg der höchsten Beamten des Landes an die Macht

zusammenhingen. Diese eigneten sich einen immer größeren Anteil an der

Regierung des Landes und der Verwaltung des Reiches an. Der Dienst an den

Tempeln erfolgte in Form von wirtschaftlichen Einheiten und Stiftungen des

Herrschers, um die Bestattungsverfahren zu organisieren und den religiösen

Kult der Verstorbenen weiter aufrechtzuerhalten. Die Tempel beschäftigten

Arbeiter, welche für den Fortbestand des Kultes und die Bereitstellung

wirtlicher Erzeugnisse, einschließlich der Zahlungen an die Priester,

sorgten.

Mit König Teti verschwinden die

Sonnenheiligtümer und mit Osiris kommt ein neuer Gott als Herrscher des

Totenreichs auf, mit dem - im Gegensatz zu dem früheren Dynastie-Vorgängern -

eine Verselbstständigung und Aufwertung der königlichen Pyramidenanlagen

aufkommt, die vorher nur ein wirtschaftliches Anhängsel des jeweiligen

Sonnenheiligtums war. Das ist aus dem Amt des "Vorstehers der

Pyramide" zu ersehen, welches nun bald dem höchsten Staatsbeamten im

ägyptischen Reich, dem Wesir übertragen wird. Auch die Übernahme der sog.

Pyramidentexte an den Wänden der königlichen Grabräume, gehört zu dieser

"Aufwertung".

Damit fielen aber auch die alten

Versorgungsquellen der Beamten weg, die an den Sonnenheiligtümern

beschäftigt waren, da ja keine neuen Sonnenheiligtümer mehr gebaut wurden

und die noch bestehenden immer stärker umgewidmet wurden. Somit war es für

die Beamten nun zunehmend wichtiger, ihre Versorgungsämter beim König und

seiner Pyramide zu erhalten. Die vormalige Vorstellung, dass man vom König

auf alle Zeit "versorgt" wurde, nimmt wieder ganz praktische Formen

an. Dieses führte zu einer Ausbreitung der Bürokratenschicht, die sich über

das ganze Land verteilte. Bisher war diese weitestgehend in den Residenzen

Memphis oder Heliopolis konzentriert, so dass man gerade in der 5. Dynastie

noch von einem Gegensatz zwischen "Hauptstadt" und "Land"

sprechen konnte.

Nun erhielten die Beamten ihre

Versorgung aus ihren Tätigkeiten an den Göttertempeln der Provinz und den

königlichen Kapellen im Land, womit sich die Beamtenschicht über das ganze

Land verteilte und sich der Unterschied zwischen "Herrschenden" und

"Beherrschteen" noch weiter verschärfte, was sich aber auch

organisatorisch "dezentralisierend" auswirkte und das

Abhängigkeitsgefühl gegenüber der Zentralmacht vermindert wurde. Am Ende

der 6. Dynastie begann dann eine Epoche, in welcher man in Ägypten zum

erstenmal den Menschen als Individuum

erkennt und der Staat langsam seine "allbeherrschende Macht" verlor.

Die Anzahl der Wesire,

die unter König Teti II. gedient haben, ist beachtlich und reicht von

Chnumneti, Kagemni (Meni), Meref-nebet, Nefersessschemre Scheschi, Anchmaher

Sesi, Mereruka Mery, Chentykai Ichechi und evtl. Irie-nacht (nach Günter

Dreyer, Daniel Polz (Hrsg.): Begegnung mit der Vergangenheit - 100 Jahre

Ähypten, DAIK 1907-2007, Mainz am Rhein 2007, S. 114-117). Die Konzentration

der Verantwortlichkeit für das Wesirat bei gleichzeitiger Vergrößerung der

Zahl parallel amtierender Wesire (zwei Residenzwesire ergänzt durch einen in

der Provinz amtierenden lt. Strudwick 1985: 328f) mag eine Erklärung für die

relativ hohe Zahl an Wesiren ab Ende der 5. - Anfang der 6. Dynastie sein.

Dafür vollzog sich zu Beginn der 6. Dynastie eine drastische Reduzierung der

unteren leitenden Beamten. Die Leitung der öffentlichen Arbeiten ging nun allein

von der Residenz aus - die Titulaturen der Provinzwesire zeigen keine

Einbeziehung mehr. So war im juristischen Ressort, das Amt der Oberaufsicht in

Gestalt des "Vorstehers der 6 Häuser" (imj-rA

Hw.wt-wrt 6) ausschließlich auf Wesire

beschränkt und es kam (lt. Strudwick) seit Ende der 5. Dynastie zumindest zu

einer Schmälerung des Ranges des untergeordneten "imi-rA

Hwt-wrt" (Vorsteher des Großen

Hauses), der von einem "Nichtwesir" ausgeübt wurde.

|

Name

|

Titel

|

Grab |

| Chnumneti |

Wesir

(evtl. unter Unas und Teti) |

Mastaba G

2374 in Giza |

| Mehu |

Wesir,

Vorsteher aller Arbeiten des Königs |

Mastaba

in Saqqara, |

| Kagemni

Memi |

Wesir |

Mastaba in

Saqqara, Tomb LS10 |

| Meref-nebet |

Wesir |

Grab in

Saqqara |

| Nefer-seschem-re |

Wesir |

Grab in

Saqqara |

| Anch-maher

Sesi |

Wesir |

Grab in

Saqqara |

| Mereruka

Mery |

Wesir |

Grab in

Saqqara |

| Chenty-kai

Ichechi |

Wesir

unter Teti II. - Pepi I. |

Grab in

Sqqqara |

| Irie-nachti |

Wesir

unter Teti II. - Pepi I.

- evtl. auch unter König Userkare ? - |

Grab in

Giza |

| Sabu |

Hohepriester von

Memphis |

? |

| Weni / Uni bez.

Weni der Ältere |

Vorsteher des

Magazins,

Untervorsteher der Pächter des Palastes |

|

| Isi |

Großer

Gauvorsteher |

Grab in Edfu |

Mehu

- Wesir und

Vorsteher aller Arbeiten des Königs - |

Mehu

amtierte während der Amtszeit Teti II. und in den frühen

Jahren von Pepi I. als "Wesir", "Vorsteher aller Arbeiten des Königs"

und "Vorsteher der Wirtschaftsbetriebe des Königs", "Schreiber

der königlichen Dokumente", "Vorsteher der Gerichte",

"Aufseher der Kornspeicher" u.v.m - insgesamt wurden 48 Titel in

seinem Grab gefunden. (Quelle: Selket's

blog).

Seine Ehefrau hieß "Iku",

mit dem Titel einer Königstochter ("Königstochter von seinem Leib")

- die Namen der beiden anderen Frauen lauteten: Nebet und Neferkau. Seine

Herkunft und seine Eltern sind unbekannt. Er hatte zwei Söhne, die beide

ebenfalls als Wesire amtierten - auch sein Bruder Iy-nefer/Sanef war auch Wesir.

Mehu war damit der Begründer

(oder zumindest Mitglied) einer Familie, die über mehrere Generationen in den höchsten

Ämtern des Staates amtierten. Mehu erhielt auch das Privileg, seinen Sohn und

seinen Enkel in seiner 500 qm großen Mastaba bestatten zu lassen, was damals

nicht allgemein üblich war.

Das Grab des Mehu befindet sich in

Saqqara und wurde von dem ägyptischen Archäologen Zaki Saad entdeckt und später

von Salam Hussein 1939/1940 ausgegraben. Es befindet sich etwa 6 m entfernt von

der Südmauer des Djoserbezirks und nördlich des Unas-Aufweges. In der Mastaba

von Mehu wurden auch andere Mitglieder seiner Familie bestattet, wie sein Sohn

Merire-Anch und sein Enkel Hetepka, der ebenfalls als Wesir amtierte, des

weiteren eine Tochter mit Namen Merut und ein weiterer Sohn mit Namen Chuy (Quelle:

Hartwig Altenmüller: Die Wanddarstellungen im Grab des Mehu in Saqqara - Archäologische

Veröffentlichungen 42, Mainz 1998).

Die Mastaba-Anlage besteht aus

einem großen Innenhof mit zwei Säulen und einigen weiteren Räumen.

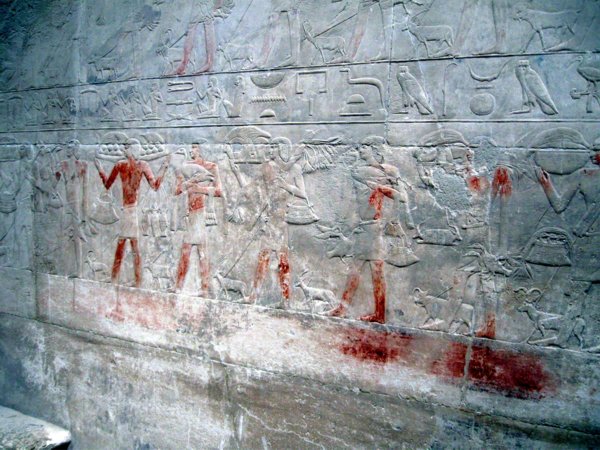

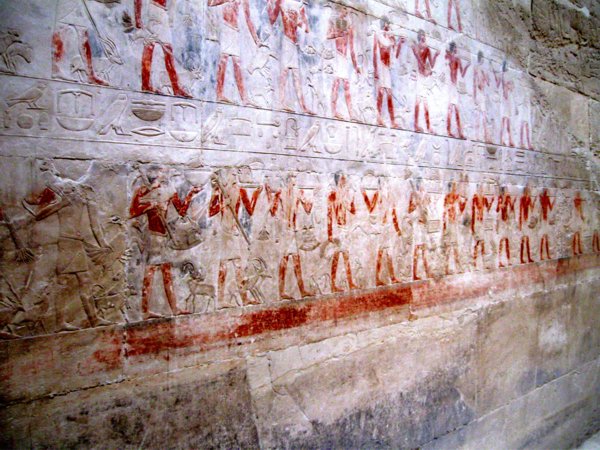

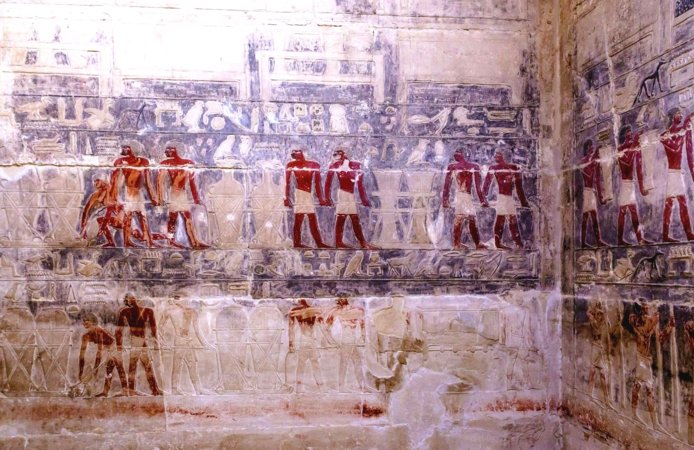

Bemerkenswert sind die noch gut erhaltenen farbigen Reliefs, welche die üblichen

landwirtschaftlichen Szenen, Werkstätten und Magazine zeigen, dazu den

Grabbesitzer auf der Fahrt im Papyrusdickicht und zahlreiche Darstellungen von

Opferträgern vor Mehu.

Das Grab mit insgesamt vier Räumen

und einem offenen Hof ist fast genau von Ost nach West ausgerichtet, wobei der

Grabeingang nach Osten zeigt. Das Grab wurde erst kürzlich von der Ägyptischen

Antikenbehörde restauriert und Sept. 2018 für die Touristen freigegeben (fast

80 Jahre nach seiner Entdeckung). Der besondere Wert dieser Grabmastaba besteht

im wunderbaren Erhaltungszustand der Grabmalereien, vor allem in jener im großen

Opfergabenraum, wo die Farben vielfach unverändert geblieben sind.

|

|

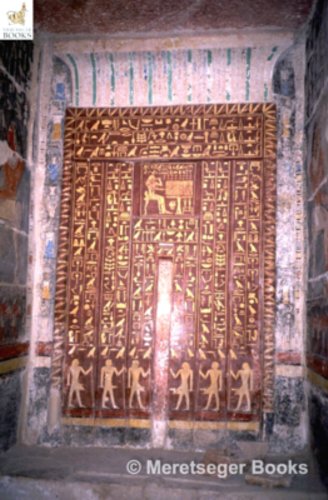

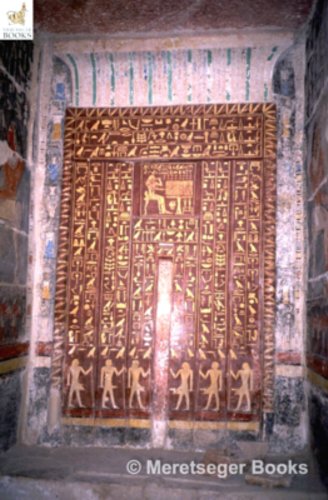

Scheintür in der Mastaba des

Mehu

Die rötliche Farbe der Scheintür an

der westlichen Wand soll Granit imitieren. Unter jeweils zwei

senkrechten Kolumnen mit Inschriften in gelber Farbe befinden sich

stehende Abbildungen des Grabherrn. Im oberen Teil der Scheintür

befindet sich eine Nische, in welcher Mechu vor einem mit Brot gefülltem

Opfertisch sitzt.

|

|

Bild: Courtesy to

www.meretsegerbooks.com |

|

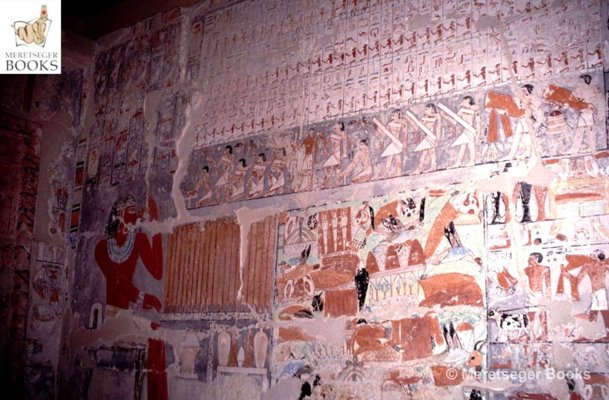

Grabkapelle des Mehu

- rechte Wandseite - |

| Auf

der Wand rechts der Scheintür sitzt auf beiden Enden der Wand der

Grabeigentümer Mehu vor einem mit Brot gefüllten Opfertisch. Davor ein

großer "Berg" von Opfergaben. Darüber sind Vorlesepriester

zu sehen und eine große Opferliste und ganz unten (nicht im Bild) Männer

tragen Vögel in Käfigen vor den Grabeigentümer. |

| Foto:

Courtesy to

www.meretsegerbooks.com |

Chnumneti

lebte vermutlich am Ende der 5. Dynastie. Er stammte aus einer einflussreichen

Familie, die mehrere Wesire hervorbrachte. Lt. dem englischen Ägyptologen

Nigel Strudwick (The Administration of Egypt in the Old Kingdom. The

highest Titles and their Holders. KPI, London 1985) diente Chnumneti möglicherweise

unter den Königen Unas und Teti II. Chnumneti war der

Besitzer der Mastaba G2374. Für ihn wurde eine Scheintür identifiziert (gefunden im Senedjemib-Komplex -

zusammen mit eine Menge von Relieffragmenten). Ein Architrav in seiner

Grabkapelle (Fassade) identifiziert ihn als "irj-pat

HAtj-a tAjtj sAbt jmi-ra kAt nbt nt nswt mDH qd nswt m prwj Xrj-tp nswt

Hrj-sStA wDt-mdw nbt nt nswt jmj-jb nswt j imj-rSw a n nswt jmj-r Hwt-wrt sjsw

sHD Hmw-nTr Dd-swt-sA-ra-ttj" =? (Fürst

und Graf, Wesir, Richter und Vorsteher aller königlichen Arbeiten, königlicher

Architekt in den beiden Häusern, königlicher Kammerherr, Sekretär aller königlichen

Dekrete, der, welcher im Herzen des Königs ist, Inspektor der Priester der

Pyramide des Teti. (Quelle: Brovarski, Edward: The Senedjemib Complex at Giza, Part 1: The Mastabas of

Senedjemib Inti/G 2370, Khnumenti/G 2374 and Senedjemib Mehi/G 2378, Giza

Mastabas 7, Boston, 2001).

Der Ausgräber

dieser Mastabe von Chnumneti, George Andrew Reisner, kam aufgrund des

unfertigen Zustands zu dem Schluss, dass der lange abschüssige Schacht G 2385

A der wahrscheinliche Bestattungsschacht von Chnumneti war, basierend auf

einer Dioritschüssel, die für König Teti eingeschrieben war und in dessen

Totenkult Chnumneti als Priester fungierte.

Sein

Vater Senedjemib Inti (Mastaba G 2370) war Wesir unter König Djedkare Isesi,

sein älterer Bruder Senedjemib Mehi (Mastaba G 2378) war Wesir ebenfalls

unter König Unas. Chnumneti erscheint ebenfalls in den Reliefs der Kapelle

seines Vaters Senedjemib Inti (1. Vorkammer / Raum II., Westwand) - wo er

hinter seinem Vater steht (untere Register). Diese Szene ist allerdings heute

völlig zerstört, wurde aber von Richard Lepsius abgezeichnet.

Einer

seiner Söhne war Merptah-anch-meryre Nechebu (?) (Besitzer der Mastaba G

2381). Das Amt verblieb für zwei weitere Generationen in der Familie.

Kagemni (mit dem "schönen Namen" Memi) diente als

Wesir unter König Teti II. Er ist wahrscheinlich mit dem Wesir gleichen

Namens aus der "Lehre für Kagemni" identisch, die nur durch eine

Handschrift, dem Papyrus Prisse, aus dem Mittleren Reich überliefert ist.

Zwar wird dort Kagemni in die Zeit von König Huni und Snofru (/3./4.

Dynastie) gesetzt, allerdings ist dort in dieser Zeit ein Wesir Kagemni nicht

überliefert. Es ist daher anzunehmen, dass die Lehre erst gegen Ende des

Alten Reichs verfasst und Kagemni als Empfänger fiktiv zugeschrieben wurde (Quelle:Eva,

Martin-Pardey: Kagemni in: Wolfgang Helck / Hrsg: Lexikon der Ägyptologie

(LA) Band III. Harrassowitz Verlag, Wiesgaden 1980)

König Teti II. ernannte Kagemni Memi in seinen

ersten Regierungsjahren zum Obersten Richter und Wesir - einem der höchsten

Posten in der Bürokratie des Alten Reiches. An der Fassade seiner Mastaba in

Saqqara befindet sich noch heute eine ausführliche Biografie von Kagemni, die

zeigt, dass er eine bedeutende Persönlichkeit seiner Zeit war.

Seine Karriere

begann schon in jungen Jahren unter König Djedkare Isesi; unter König Unas

(dem letzten Herrscher der 5. Dynastie) wurde er zum Richter und Gaufürsten

befördert. Den Höhepunkt seiner Karriere erreichte er unter König Teti, der

ihn zum Wesir und Obersten Richter aller Richter von Ägypten befördern

ließ. Sehr hilfreich bei seiner Karriere war wohl auch die Tatsache, dass

seine Ehefrau Nebti-nebu-chet eine Tochter von König Teti war. In der Mastaba

ihres Mannes trägt sie den Titel einer "leiblichen Königstochter".

Ein Vater oder eine Mutter für Kagemni sind in den Inschriften in seinem Grab

nicht erhalten. Als Verfasser der "Lehre für Kagemni"wird ein Wesir

namens "Kairsu" in Betracht gezogen - der evtl. damit auch der Vater

von Kagemni Memi sein könnte. Kairsu erscheint auch in der "Lehre des

Papyrus Chester Bealty IV" als berühmter Weiser neben Ptahhotep (Wesir

und Stadtverwalter unter König Djedkare Isesi). Kairsu wird auch auf einem

Relief in Saqqara (Daressy Fragment) abgebildet, das "berühmte Männer

der Vergangenheit" zeigt (Quelle: Helmut Brunner: Die Weisheitsbücher

der Ägypter - Artemis & Winkler, Düsseldorf/Zürich 1998).

Hinsichtlich seiner Nachkommen herrscht eine

gewisse Verwirrung, da einige Personen nicht namentlich erwähnt werden. Nur

sein ältester Sohn Teti-Anch wird namentlich erwähnt.

Kagemni hatte zahlreich neben dem Wesirs-Titel

zahlreiche andere Titel inne - in seiner Mastaba wurden insgesamt 56 Titel

gefunden - einige mehr oder weniger wichtig, oder nur rein symbolisch - hier

einige davon:

- Aufseher der beiden Goldhäuser

- Aufseher der beiden Schatzhäuser

- Hohepriester des Re

- Stolist von Min

- Leiter für den königlichen Schmuck

- Leiter der Gemächer der Weißen und Roten Kronen

- Hüter des Kopfschmucks

- Aufseher der kgl. Schreiber

- Aufseher der königlichen Dokumente

- Aufseher aller Arbeiten des Königs

- Aufseher der 6 Gerichtshöfe

|

Die Titel von Kagemni in seiner Mastaba

Titelabfolge im 1. Raum seiner Mastaba

"Erbprinz, Oberster Richter, Vorsteher der

Residenzen der Weißen und der Roten Krone, Hohepriester von Heliopolis,

Oberster Schreiber des Königs (Kanzler), Meister der Geheimnisse,

Aufseher des Ober- und Unterlandes, Richter der Gau-Verwalter, der Wesir

Kagemni". |

Bild: Kagewmni-person-Titles.png

Autor: Zemanst, Wikipedia 20. 7. 2024

Lizenz: CC0 - public domain |

In dem Totenopferraum seiner Mastaba befinden sich weitere Titel und

Inschriften über die Opfergaben. Diese Inschriften enthalten die Namen der

dargestellten Szenen, eine Beschreibung der Opfergaben und ihrer Herkunft

sowie zahlreiche Titel des Kagemni.

|

Inschriften im Totenopferraum der Mastaba

"Er bringt geschlachtete Tiere, Geflügel und

alle Arten von Pflanzen, die aus seinen Festungen und Dörfern des

ewigen Besitzes stammen, von denen einige aus dem unteren und oberen

Land sowie aus den Heiligtümern stammen - all die Güter des ewigen

Gottes, im neuen Jahr, am Wag-Fest, am Fest des Thot, des ersten Tages

des Jahres, das Fest des Sokar, des großen Feuers und der Opfer an den

Festen des neuen Jahres und der Vollmonde (und) an jedem Fest des

obersten Richters und Wesirs Kagemni. |

Bild: Kagemni-person-Titles.png

Autor: Zemanst, Wikipedia 20. 7. 2024

Lizenz: CC0 - public domain |

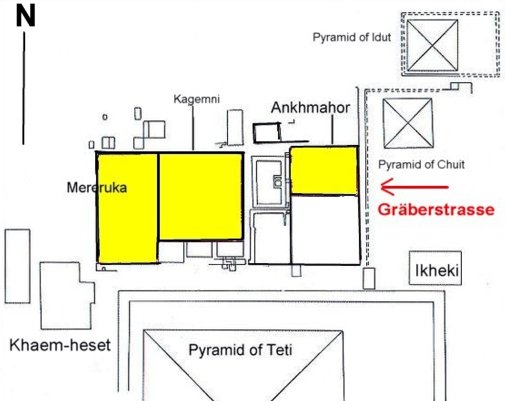

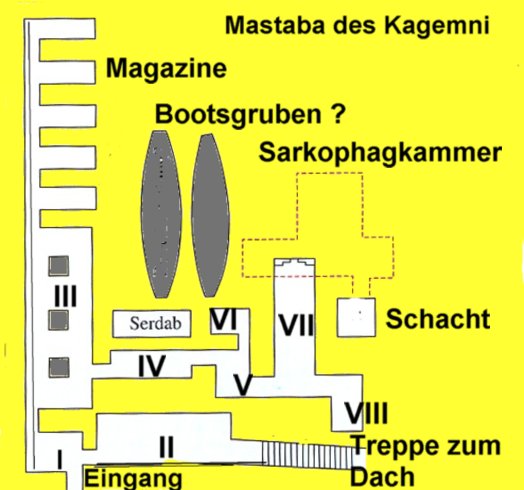

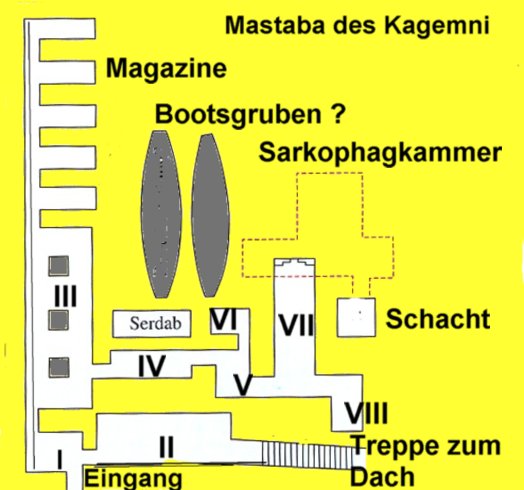

Die Mastaba von Kagemni befindet sich im

Teti-Bezirk in Saqqara - nördlich der Teti-Pyramide und nordöstlich der

Stufenpyramide des Djosers aus der 3. Dynastie. Der Grabbau ist 32,5

Meter groß und umfasst 10 recht unterschiedlich erbaute Innenräume (siehe

Dieter Arnold: Kagemni in: Lexikon der ägyptischen Baukunst. Albatros-Verlag,

Düsseldorf 2000). Die verschiedenen Räume innerhalb der Mastaba sind

L-förmig angeordnet und liegen hauptsächlich in der südöstlichen Ecke.

Es ist interessant, die Mastaba von Kagemni mit

seinem Nachfolgers Mereruka sowie mit der des Wesirs Merefnebef (ebenfalls

einem seiner Nachfolger, der lt. Karol Mysliewiec nicht direkt auf Mererukas

folgte, aber sicherlich bald darauf) zu vergleichen. Es gibt viele

Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede, die bedeutsam sind.

Die Mastaba des Kagemni ist heute stark

beschädigt - neben den Plünderungen und dem Steinraub des wertvollen

Tura-Kalksteins an der Außenverkleidung verschwanden auch die ursprünglichen

Dachplatten. Ebenso ging der obere Teil der Wände - insbesondere in den

ersten drei Räumen verloren.

Die Mastaba LS 10 in Saqqara wurde 1843

von Richard Lepsius entdeckt und 1893 von Jacques de Morgan ausgegraben.

Victor Loret untersuchte die Mastaba von Kagemni in den Jahren 1897 bis 1899. Erst

in den Jahren 1905 bis 1911 erfolgte durch Friedrich Wilhelm von Bissing die

Veröffentlichung der Räume IV bis VIII. Obwohl Firth 1925 die Mastaba erneut

ausgrub, versäumte er es, einen detaillierten Bericht über die Räume I. bis

III. zu veröffentlichen. Zum Ende des 20. Jahrhunderts haben Yvonne Harpur

und ihr Team die vielen Darstellungen in der Mastaba festgehalten. Es gibt bis heute keine vollständige

wissenschaftliche Publikation über das gesamte Monument.

Die Mastaba wurde aus großen Kalksteinblöcken

errichtet - aus lokalem Kalkstein für den Hauptkörper sowie für die Tür

und die Türpfosten - aus weißem Tura-Kalkstein für den Rest und die Außenverkleidung.

Später wurde der wertvolle Tura-Kalkstein Opfer des Steinraubes. Der Bau

besteht aus einer Kapelle mit sechs Räumen, einer

Säulenhalle, fünf Magazinen, zwei Kammern mit Booten, einem

"Serdab" (Statuenkammer) und einer Treppe, welche auf das Dach

führt. Die Wände der Kapelle sind verziert, ebenso wie die Wände der

Grabkammer, die sich am Boden eines Schachts befindet.

Teilweise sind die untersten Schichten der Mastaba

noch gut erhalten - während die oberen Schichten heute - mit Ausnahme des

hinteren Teils des Monuments, fast vollständig verloren sind.

Das Grab erhob sich ursprünglich etwa 5 m über

die Oberfläche und maß etwa 22 m Länge und 13 m in der Breite. Die Wände

zeigen eine Neigung nach oben im Winkel von ca. 75 Grad. Der Eingang befand

sich am südlichen Ende. Gedeckt war die Mastaba, soweit dieses noch

festzustellen war, da die Wände nirgends mehr bis zur Dachhöhe erhalten sind

- mit Kalksteinplatten von ungefähr 25 cm Dicke, welche die ganzen Kammern

überspannten. Die Wände der Kammern scheinen 2 und mehr Blöcke stark

gewesen zu sein - ein jeder Block etwa 1/2 m dick (4).

Die sehr detailreichen Reliefs in der Mastaba

wurden mit leuchtenden Farben vor einem grau-schwarzem Hintergrund gemalt. Die

offenen Räume, wie z. B. hinter den Türen, wurden rot mit schwarzen Punkten gestrichen,

um Granit zu imitieren.

Die Drei-Pfeiler-Halle (von denen nur noch ein

Pfeiler steht) zeigt Tanz-, Jagd- und

Bootsszenen. In den anderen Räumen befinden sich u. a. Vogelfang-, Fischfang-

und Opferszenen. Auf einer Darstellung wird ein seltenes rituellen

Trompetenspiel gezeigt, das während des Totenkultes aufgeführt wurde (siehe

Herman A. Schlögl: das alte Ägypten, Beck-Verlag, München 2008, S. 104)

Westlich (rechts) von Raum IV. befindet sich - im

Mauerwerk ohne Öffnungen oder Türen vergraben - der "Serdab". In

diesem Raum befanden sich üblicherweise die Statuen des Grabeigentümers, die

herauskommen, um die dargebotenen Opfergaben entgegenzunehmen. In einigen

Mastaben ist dieser Raum mit den anderen Räumen durch eine Tür oder Öffnung

in der Wand verbunden - damit der Verstorbene die Vorgänge in seinem Grab

sehen kann oder aus dem Grab heraustreten kann - hier aber nicht. Bei den

Ausgrabungen war dieser Raum leer.

In Raum V. befand sich eine niedrige Bank für die

Besucher, welche am Totenkult teilnahmen. In Raum VI. befand sich ein

Grabschacht aus späterer Zeit. Raum VII. hatte die Funktion eines Opferraumes

und war der heiligste der Räume. An seinem westlichen Ende befindet sich eine

Scheintür. Die Scheintür ermöglicht den Zugang von der irdischen Welt in

die Welt des Jenseits.Vor der einst mit einer Hohlkehle bekrönten Scheintür

befand sich eine heute verschwundene Opferplatte aus einem wertvollen Stein

(Alabaster ?) eingesetzt. Die an der Nordwand stehende Steinbank diente zum

Abstellen von Kultgeräten und Opfergaben. Die Längswände des Raumes zeigen

den vor dem Opfertisch sitzenden Verstorbenen, welcher die Opfer erhält.

Der letzte oberirdische Raum VIII. hatte wohl

keine besondere Funktion - er stellte lediglich eine zusätzliche Erweiterung

der Opferkammer dar. Vielleicht befanden sich hier auch weitere Opfergaben.

Nicht weit von den Räumen VII. und VIII. - in der

nordwestlichen Ecke der Mastaba befand sich in der massiven Mauerstruktur -

also in der Nähe des Opferraumes durch den Boden verbunden, der Grabschacht,

der in die unterirdische Grabanlage führt. Diese war nur für den Grabinhaber

bestimmt und nach der Bestattungszeremonie hatte niemand mehr Zutritt dazu. In

dieser unterirdischen Konstruktion, welche die Form eines umgedrehten

"T" hatte, befand sich der Sarkophag des Kagemni.

Westlich des Raumes VI. und des Serdabs befanden

sich auf dem Dach der Mastaba gelegen, zwei bootsförmige Gruben, welche für

Boote vorgesehen waren, die man aber bei den Ausgrabungen leer vorfand. Diese

Bootsgruben auf dem Dach sind sehr ungewöhnlich, da ursprünglich nur die

königlichen Pyramiden Bootsgruben besaßen - vergleiche hierzu, die

Bootsgruben der Cheops-Pyramide oder die beiden Bootsgruben der Unas-Pyramide.

Die Reliefs in Kagemnis Mastaba waren

auf einen blaugrauen Hintergrund gemeißelt, der aber nur noch in Raum VIII.

gut erhalten ist. Durch die sehr frühe Zerstörung der Dachabdeckung

war die Wanddekoration an vielen Stellen Wind und Sonne ausgesetzt und haben

stark gelitten, bzw. sind heute fast vollständig verschwunden. Es gab aber

auch unvollendete Bereiche, die nahe am Eingang lagen, wo man normalerweise

als letztes dekorierte. Die dargestellten Themen in der Mastaba beziehen sich

ausschließlich auf seine irdischen Aktivitäten und seinen Totenkult. Sie

zeigten seine Güter, die Fruchtbarkeit seines Viehs und die Ernte auf den

Feldern seiner Güter. Der Hauptteil der Dekorationen bezog sich auf Szenen

der Jagd und Fischerei, auf die Landwirtschaft und den Transport seiner

Reichtümer. Die Szenen zeigen erstaunlich viele Bewegungsdetails und einige

sehr lebhafte Festszenen.

|

|

Mastaba des Kagemni

Plan nach Porter & Moss und Osirisnet

- modifiziert von Nefershapiland -

Der Eingang in die Mastaba befindet sich auf der

linken Seite der Vorderfassade und führt in einen kleinen Raum (Raum I.), von

dem zwei weitere Türen abgehen: rechts in den langen Raum II., über

dessen hinterem Ende man Zugang über eine Treppe zum Dach erhält. Es

ist bemerkenswert, dass sich eingebaut auf dem Dach zwei schiffsförmige

Räume im Massiv befinden, die wahrscheinlich in Anlehnung an die

Mastaba des Wesirs Ptahschepses in Abusir als "Fahrzeuge ins

Jenseits" enthielten.

Durch eine weitere Tür am linken Ende der

Rückwand von Raum I. gelangt man in eine langgezogenen 3-Pfeiler Halle

(Raum III), die wiederum zwei Durchgänge hat.

Die Tür am hinteren Ende des

langgezogenen Raum III. führt zu den 5 Magazinen. Eine weitere Tür rechts in

der Wand von Raum III. führt zu Raum IV. und von dort gelangt man in die

Räume V bis VIII.

|

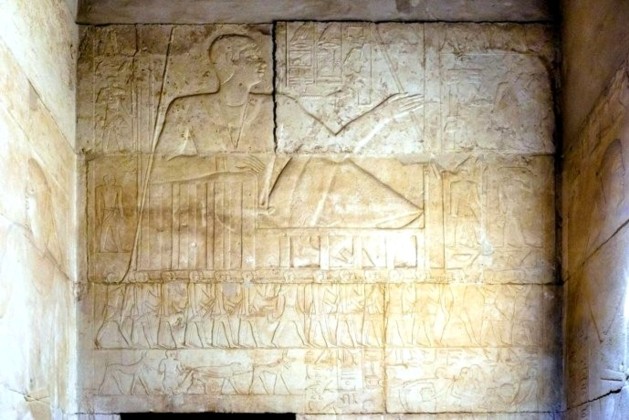

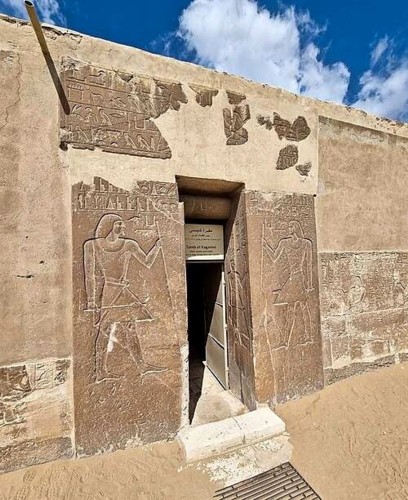

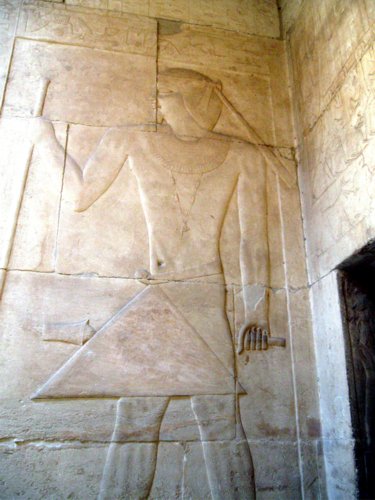

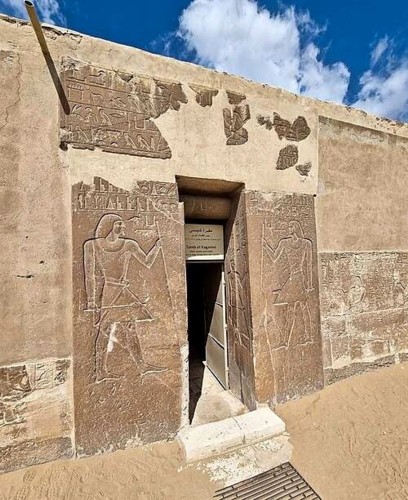

Fassade und Eingang

Der Eingang in die Mastaba befindet

sich am südlichen Ende der östlichen Fassade, an deren beiden Seiten die Namen,

die Titel und Darstellungen des Grabeigentümers Kagemni zu sehen sind. An den

Türpfosten befinden sich links und rechts des Eingangs zwei große

Darstellungen des Kagemni, welcher die Besucher seines Grabes zu empfangen

schien. Er trägt das Sechem-Szepter und einen langen Amtsstock in seinen

Händen. Die Inschrift berichtet uns über die Stationen von Kagemnis Karriere

und die guten Taten, die er vollbracht hatte (siehe PM III, S. 521 und Urk. I

194-196, MIO 1 (1953), 210-226).

|

|

Eingang der Mastaba des Kagemni

Der Eingang in die Mastaba befindet sich in der

Ostfassade. Auf beiden Seitenwänden des Eingangs ist der

Grabeigentümer stehend mit Sechem-Szepter (Macht) und einen langen

Stock in seinen Händen dargestellt. Auf

dem Türsturz und im unteren Bereich der beiden Seitenwände der Fassade

stehen symmetrische, biografische Inschriften mit seinem Namen und

seinen Titeln, sowie den Stationen seiner Karriere. Die Inschriften

schildern Kagemni als "gerechten und frommen Mann" und

beschreiben auch sein Amt als Gaufürsten (siehe PM III. S. 521 und Urk.

I. 194-196) zur Zeit von König Djedkare Isesi und König Unas. Auf

den beiden Seitenwänden - links und rechts des Eingangs - befindet sich

eine Darstellungen des sitzenden Grabherrn. |

Datei:

Tomb

of Kagemni, Saqqara

Autor: Prof. Mortel, Wikipedia 5. Mai 2022

Lizenz: CC

BY 2.0 |

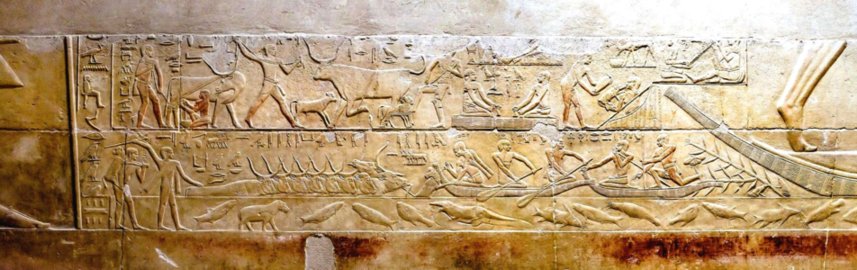

Raum I.

Westwand - gegenüber dem Eingang

Von den Darstellungen im ersten Raum sind nur die

unteren Register erhalten, haben aber ihre frühere Farbe vollkommen verloren. In

den noch erhaltenen Fischer-Szenen im unteren Register des 1. Raumes steht der

Verstorbene (Kagemni) aufrecht in einem Papyrusboot. Von seiner Gestalt sind

aber nur noch die Füße erhalten. Das Boot fährt durch einen dichten Sumpf

mit Papyrus. Die üppigen Pflanzen werden durch aufrechte Stängel

dargestellt. Der Verstorbene scheint offenbar in den Sümpfen zu fischen.

In einem kleinen Boot aus Papyrus,

das direkt vor dem Boot von Kagemni erscheint, befinden sich drei Männer, die

nur mit einem Lendenschurz bekleidet sind. Der hintere der drei Männer lenkt

das kleine Boot, während der Fischer in der Mitte eine Leine mit mehreren

Angelhaken auswirft. Im Wasser sind mehrere Fische zu sehen, die sich dem Boot

nähern. Der vordere Fischer versucht ein Ringnetz mit Fischen hochzuziehen.

Das Netz hat man sich nach mehreren Bildern im Wasser schwimmend vorzustellen,

wo es von Gewichten und Schwimmern in die richtige Lage gehalten wird mit sehr

dünnen Maschen.

Die Darstellungen sind so akut gearbeitet, dass man sogar die

unterschiedlichen Fischarten erkennen kann. Dieses sind: Karpfen, Welse, Aale,

Meeräsche und Elefantenfische sowie Nilbarsche. Auf den Ästen vor dem

Papyrusboot sitzen ein Frosch, eine Heuschrecke und eine Libelle. Dieses

Motiv des Fischfangs in den Marschlanden setzt sich auch in der

Furtdurchquerung von Raum III. und in den Fischfangszenen in Raum IV. fort

(2).

|

|

Fischfangszene mit Netz

An der Westwand - gegenüber vom

Eingang - ist ein kleines Papyrus-Boot zu sehen, in dem sich 3 Männer

befinden - nur mit einem Lendenschurz bekleidet. Einer der Männer,

hinten im erhöhten Heckteil des Bootes lenkt den Kahn mit einem

Bootshaken. Die beiden anderen fischen, der eine mit einem Netz, der

andere mit einer Angel mit mehreren Haken. Verschiedene Fischarten

nähern sich dem Boot. An einem der Haken hat sich schon ein

Fiederbartwels festgebissen, und ein großer Nilbarsch ist gerade im

Begriff das gleiche Schicksal zu erleiden.

Die Darstellung dieser Szene ist sehr

detailreich - man sieht auf den Ästen direkt vor dem Boot einen Frosch,

eine Heuschrecke und eine Libelle. |

Ostwand

Dieses ist die Innenwand auf der

Rückseite des Eingangs. Auf der linken Seite befinden sich die Titel von

Kagemni. Auf der rechten Wand sind seine Diener zu sehen. Diese tragen

verschiedene Tiere wie einen Igel in seinem Käfig und verschiedene

Vögelarten. Andere Männer transportieren Pflanzen - die wohl als Opfergaben

dienen sollen (?).

Raum II.

Der langgestreckte Raum II. geht am

Ende von Raum I. ab und führt zu einer Treppe, die auf das Dach führt.

Dieser Raum ist völlig undekoriert und diente evtl. nur als Durchgangsraum

zur Treppe.

Raum III. (Vorhalle)

Der langgezogene Raum am linken Ende der hinteren

Wand von Raum I. wurde von drei Säulen getragen (von denen aber nur noch eine

einzige vorhanden ist), die

symmetrisch entlang seiner Ost-West-Achse angeordnet sind. Dort auf den

Säulen befinden sich einige wenige Fragment-Darstellungen von Kagemni und

seiner Frau.

Eine Darstellung an der Nordmauer zeigt

Kagemni sitzend. Sein Name und mehrere seiner Titel (darunter des des Wesirs

und Richters sind über seiner linken Schulter und in seinem linken Arm

graviert. Der Grabherr sitzt in einer Sänfte und hält einen kurzen Stock

zwischen seinen Fingern. Die Sänfte wird von zweimal zehn Männern getragen

und jeder der Träger hält einen Stab. Diese Sänftenträger bilden zwei

Zehnerreihen. Hinter und vor den Trägern halten zwei Diener lange Stangen mit

einem Wedel, die wohl als Schattenspender dienten.

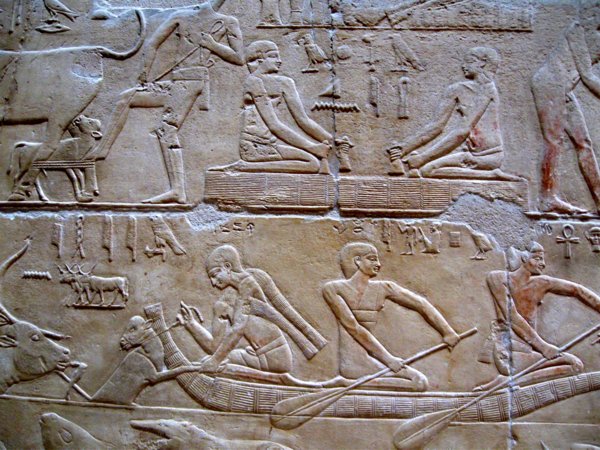

Westwand

Auf der Westwand des Raumes III. ist der Grabeigentümer in

einer Szene bei der Aufzucht und der Pflege der Herden in zwei Registern zu

sehen.

Links im ersten Register unten durchquert eine Rinderherde mit

weitausladenden, leierförmigen Gehörnen und in wunderschönen Relief

ausmodellierten Mäulern eine Furt - voran zwei hornlose Kühe.

|

Nordwestecke Raum III. - Überquerung der Furt

und Tierzuchtszenen |

| Eine große Figur

des Grabeigentümers (ganz links) sehen wir im oberen der beiden noch

erhaltenen Register Diener, die sich um die Viehzucht kümmern. Die

Tiere sind angebunden, um die Tiere ruhig zu halten - links melkt

einer der beiden Bauern eine Kuh (es sind bei den beiden Dienern sogar

noch Reste von Farbe erhalten), während der andere die an den

Hinterbeinen gebundene Kuh am Seil festhält. Ein weiterer Bauer davor

versucht das noch nicht entwöhnte Kalb, das offensichtlich an seiner

Mutter saugen will, fernzuhalten.

Weiter rechts sehen wir zwei Männer, die

auf einer dicken Matte (aus Stroh oder Pflanzen ?) sitzen und

Reisigbündel aus Papyrusstängeln fertigen. Am nördlichen Ende der

Mauer sitzt rechts ein Höfling auf einem niedrigen Schemel und hält

ein Ferkel vor sich, wobei er versucht dieses von der Sau zu

entwöhnen. Er scheint dem Ferkel Milch auf die Zunge zu träufeln,

welches das Jungschwein dann ableckt. Darüber frisst ein Windhund aus

einem Napf. Ganz rechts sehen wir wieder den Grabeigentümer in einer

großen Darstellung (es sind nur noch die Beine und das Boot erhalten)

auf seinem Papyrusboot.

Der Grabeigentümer Kagemni ist auf der

rechten Seite in zwei symmetrischen Szenen (hier sind von ihm nur noch

die Beine zu sehen) in seinem Boot stehend zu sehen.

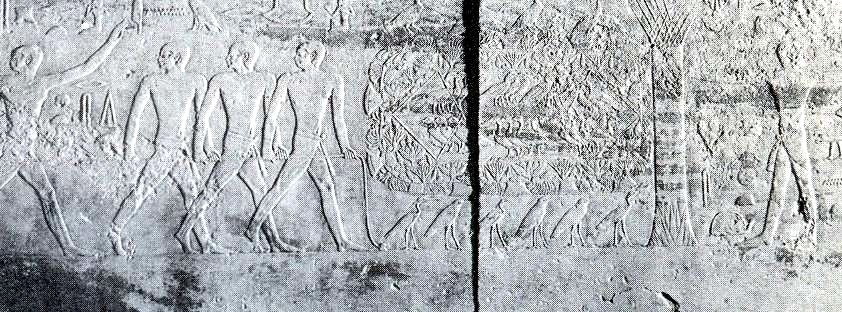

In der unteren Szenenfolge überquert eine

Rinderherde mit großen, weitausladenden Gehörnen und schön

ausgemalten Mäulern eine Furt - geführt von zwei hornlosen Kühen

(2).

|

Darstellung

Westwand Raum 3

Im oberen Register legt

ein Hirte (links) ein Kalb seiner Mutter zum Saugen an. Der Kuh

sind die Hinterbeine mit einem Strick zusammengebunden, der über

dem Rücken des Tieres zu einem der Vorderbeine hinführt, das auf

diese Weise angehoben und angewinkelt wird (siehe Bild weiter

oben).

Im Register darunter

sitzen drei Männer in einem Boot. Einer der Hirten hält ein Kalb

an einer Leine sowie an den Vorderhufen. Das Tier wendet

ängstlich seinen Kopf in Richtung der Mutterkuh, die mit ihrer

Zunge seine Schwanzspitze zu erreichen versucht. Die Mutterkuh

lockt somit die gesamte Herde hinter sich her. Zwei weitere

Männer in dem Boot paddeln über das Gewässer.

Bild: Courtesy Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten. |

Einer der Hirten, der in einem Papyrusboot sitzt, hält ein Kalb an

einer Leine sowie an den Vorderhufen, das ängstlich seinen Kopf

zurück zur Mutter wendet. So lockt die Mutter die gesamte Herde

hinter sich her. Den Abschlussbilden links zwei weitere Hirten, die zu

Fuß durch das Wasser waten. Einer von ihnen treibt die Herde mit

einem Stock an, der andere trägt auf seinem Rücken ein zweites Kalb.

Unter der Darstellung schwimmen verschiedene Fischarten herum, ein

junges Nilpferd steht im Wasser, während ein Krokodil gerade dabei

ist, einen großen Fisch zu schnappen.

Das Überqueren einer Furt ist nicht

ungefährlich, weder für die Tiere noch für die Menschen, denn in

dem Gewässer schwimmen neben den Nilpferden auch Krokodile. |

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Im oberen Register wird eine Kuh

gemolken, die mit einem Strick angebunden ist, der dicht um ihre Hinterkeulen

gewunden und an ihren Hörnern festgebunden ist. Dieses geschieht, um die

Tiere am Ausweichen zu hindern und um die Kälber fernzuhalten, die noch nicht

von der Muttermilch entwöhnt sind. Ein weiterer Kuhhirte jagt mit einem

Strick das Kalb der Kuh davon. Rechts davon legt ein anderer Hirte ein

Kälbchen bei seiner Mutter zum säugen an.

Rechts gegenüber sitzen zwei Männer sich

gegenüber auf einer dicken Matte. Sie sind mit dem Anfertigen von

Reisigbündel aus Papyrusstängeln beschäftigt. Diese Handlung wird in der

hieroglyphischen Beischrift der Szene mit "queni" beschrieben, was

Reisigbündel oder Bündel bedeutet.

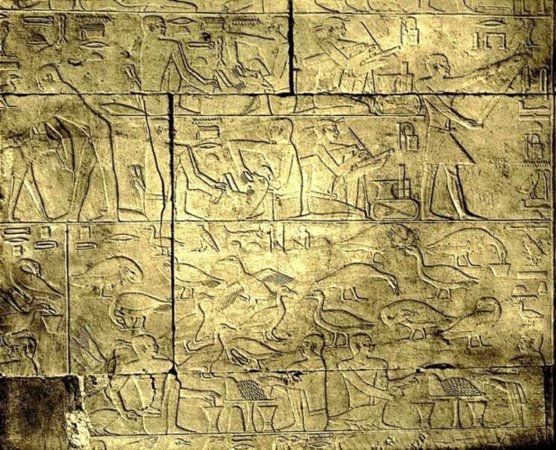

Bei einigen weiteren Szenen in Raum 3 handelt es

sich um Vogeldarstellungen. In der westlichen Mauer - Südhälfte - ist in der

unteren Hälfte eine Vogeljagd mit dem Netzt zu sehen. Vier Männer - von

links nach rechts - rennen nach rechts und schauen sich nach dem Netz um,

welches sie in die richtige Lage ziehen müssen. Ein weiteres Netz wurde auf

Anweisung eines Jägers auf eine Schar von Gänsen und Wildenten geworfen, die

von Wasserpflanzen - wohl blauem und weißem Lotus - umgeben auf einem Teich

sitzen. Einige Vögel fliegen davon, welche dem Netz entkommen sind. Ein

Silberreiher hält einen Fisch im Schnabel.

In der zweiten Reihe wird ein Vogelhaus

gezeigt, wo zahlreiche Enten und Gänse, erstaunlich realistisch

wiedergegeben, an dem Getreide rupfen, das ihnen ein Knecht gerade hingeworfen

hat. In der obersten Reihe, die leider nicht mehr vollständig vorhanden ist,

ist zu sehen, wie Gänse von den Dienern "genudelt" wurden, wobei

man ihnen Futterbällchen in den Schnabel stopfte, die von einem weiteren

Gehilfen sorgfältig vorbereitet werden. Er rollt die Vogelnahrung zwischen

seinen Händen und legt die so entstandenen Klöße auf ein Tablett.

Nordwand

Die Nordwand wird durch die Tür in

den Raum IV. unterbrochen. Auf der längeren Wand (westlich dieses

Durchganges) befinden sich zwei symmetrische Szenen, die Kagemni (von ihm sind

nur die Beine und Füße erhalten) in einem Boot stehend beim jagen und

Fischen inmitten eines Papyrussumpfes zeigt. In einem schmalen Bereich

unterhalb des Bootes sind viele Fische in dem Wasser zu sehen. Kleine Boote

mit Männern, die auf Fischfang und der Flusspferdjagd sind, befinden sich

dicht beim großen Boot ihres Herrn. Herrn.

|

O O

|

|

Kleines Boot mit drei Jägern bei der

Flusspferdjagd

Dicht bei den großen Booten ihres Herrn und in einem

viel kleineren Maßstab befindet sich ein kleines Boot mit drei

Flusspferdjägern. Zwei sind mit Harpunen bewaffnet, der dritte mit

einer Keule. Die Männer haben ihre Harpunen erhoben und ziehen

gleichzeitig an den Seilen, die um die Körper der Flusspferde gelegt

sind. Die Tiere winden sich und brüllen. Die Tiere konnten lange unter

Wasser bleiben und tauchte dann plötzlich auf. Die kleinen Boote

konnten umgeworfen werden und ihre Insassen getötet. Es war also recht

gefährlich, auf Flusspferdjagd zu gehen.

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Ostwand

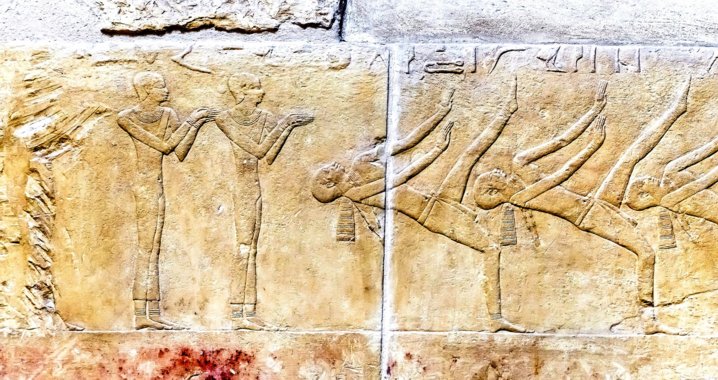

An der Ostwand - im unteren Register

(PM III, 2 - 1; 523 [15]) - sind kahlgeschorene Tänzer, Akrobaten und Frauen

zu sehen, die teilweise bei ihren Tänzen "die Gesetze der Schwerkraft zu

überwinden scheinen" (nach Lauer). Die Körper der 5 Tänzerinnen sind

fast horizontal nach hinten gebeugt, während Arme und Beine fast senkrecht zu

stehen scheinen. Eine Haltung - wäre sie real - die Tänzer wohl sicherlich

umfallen ließen. Vom Grabherrn, der vor der Gruppe sitzt, sind nur noch die

Füße zu sehen (nicht im Bild).

|

Frauen mit Klappern und

kahlgeschorene Tänzerinnen (in unnatürlicher Haltung) |

Foto: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Raum IV

Im Eingangsbereich von Raum IV. - der sich an Raum

III. anschließt, sind vier Diener dargestellt, welche die Grabbeigaben des

Verstorbenen tragen. Im zweiten Bereich - hinter der Eingangswand ziehen

Diener einen Schlitten, auf dem sich eine "Ka"-Statue des

Grabeigentümers befindet. Ziel war wohl das "Serdab", ein Raum, der

nach der Bestattung vollständig verschlossen war.

Südwand

Die Südwand beeindruckt durch einen

Trauerzug, der 5 Tiere zeigt, welche die Opfergaben tragen. Der Zug begibt

sich in Richtung des hinteren Teils der Grabanlage - in Richtung von Raum VII.

- dem Opferraum mit der Scheintür, der von Raum V. zu erreichen ist.

Westwand

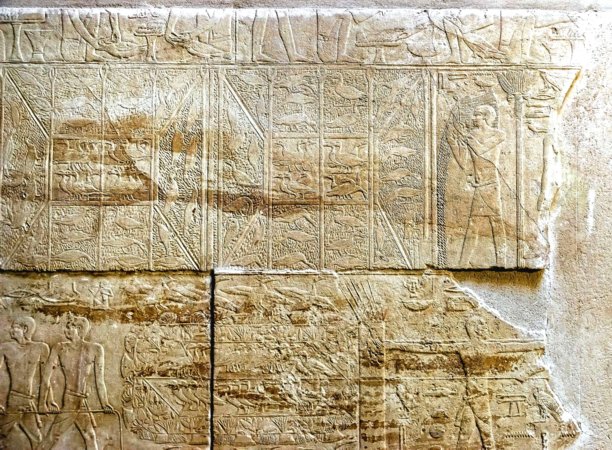

An der Westwand sind 6 Register

erhalten - allerdings das letzte Register nur noch teilweise.

1. Register:

Die Szenen im 1. Register zeigen ähnliche Szenen mit einem sechseckigen

Vogelfangnetz. Die linke Darstellung ist besser erhalten. Beide Szenen zeigen

Netze, die in einem Teich gespannt sind und an einem Mast befestigt sind, der

jeweils neben einer Palme steht. Der Aufseher auf der rechten Seite gibt die

Anweisung und die drei Vogelfänger ziehen an dem Netz, das sich nun schließt

und in dem die Vögel jetzt gefangen sind. Einige wenige konnten rechtzeitig

entkommen. In der zweiten Darstellung ist das Netz gefüllt - auch hier ist

ein Aufseher zu sehen, der das Signal gibt, am Seil zu ziehen.

|

|

Vogeljagd in Raum IV

- Westwand, 1. Register - (Bild: Courtesy

Kairoinfo4U) -

In der Westmauer auf der südlichen

Seite sehen wir im unteren Register eine Vogeljagd mit einem Netz. Das

Netz wurde in der Nähe eines Teiches mit Wasserpflanzen (blauer und

weißer Lotos) gespannt. Davor befinden sich 4 Männer (siehe Bild

unten), die sich nach dem Netz umblicken. Sie rennen nach rechts und

schauen sich nach dem Netz um. Wenn genügend Vögel sich im Netz

verfangen haben, erhebt der letzte der Männer seinen Arm und gibt ein

Zeichen - nun ziehen seine 3 Freunde vor ihm heftig am Seil, wodurch

sich das Netz schließt und die Vögel gefangen sind.

Einige wenige Gänse konnten fliehen

(siehe oben über dem Netz) und überleben. Zwischen dem Netz und den

Jägern befindet sich ein dicker Pfosten, an dem die Netzschnur

festgeknüpft ist (2+3). |

|

Fortsetzung obiger Szene nach rechts

- Bild aus Lauer, 1977: Saqqara, die Königsgräber von Memphis,

Albert Shoucair - |

| Das Bild auf der Westmauer (Südhälfte) zeigt die 4

Vogeljäger beim zuziehen des Netzes (Fortsetzung nach rechts des

obigen farbigen Bildes). Rechts im Bild ein weiteres, sehr volles Netz

mit Vögeln. Der Mann ganz rechts hält ein Stück Stoff zwischen

seinen ausgestreckten Armen. Zwischen ihm und dem gefüllten Fangnetz,

befindet sich eine Palme - unterhalb des Netzes auf dem Boden sind

verschiedene Vögel (kleine Stelzvögel und Fischreiher), die nicht im

mindesten beunruhigt sind. In aller Feinheit ist hier zu sehen, wie

der erste Silberreiher einen Fisch im Schnabel hält. Zu

beachten ist auch hier wieder der dicke Pfosten (oder Palme ?)

zwischen dem Jäger und den Vögeln. |

2. Register:

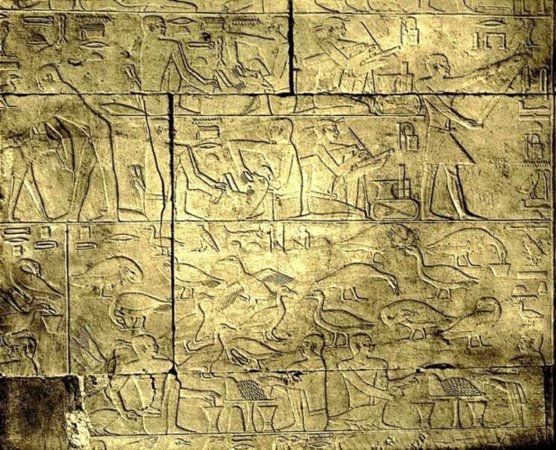

Im 2. Register werden Szenen aus der Geflügelzucht gezeigt. Die Vögel

befinden sich in drei Vogelkäfigen, umgeben von Netzen und mit einem Dach.

Ein Diener füttert die Vögel aus einem Sack mit Getreide, den er auf seiner

Schulter hält.

|

Szenen aus der Geflügelaufzucht

- Bild: Courtesy to Kairoinfo4U - alle Rechte vorbehalten - |

| Das zweite Register (von unten gesehen)

an der Südwand zeigt Szenen der Geflügelzucht mit Enten und Gänsen

bei der Fütterung. Gegabelte Pfosten umgeben drei nebeneinander

aufgestellte Vogelhäuser (zwei im Bild), umgeben von Netzen

und mit einem Dach aus gegabelten Pfosten, die wohl die Netze trugen.

Den Eingang schmückten kleine Bündelsäulen, deren Kapitelle die

Form einer offenen Lotosblüte besaßen. Doch nur eine dieser Säulen,

rechts vom Eingang, ist erhalten geblieben (2).

Das Vogelhaus ist nach altägyptischer Darstellungsart in

Seitenansicht, von vorn gesehen, dargestellt, ebenso die darin

eingeschlossenen Vögel. Es umfasst mehrere nebeneinander aufgereihte

Höfe, in denen Getreide ausgestreut ist. Ein rechteckiges

Wasserbecken befindet sich in der Mitte von jedem Hof, von dessen

Ecken diagonale Rinnen nach außen führen.

Vor dem ersten Geflügelstall (rechts im Bild) steht ein

Geflügelbauer, der einen Sack Getreide auf der rechten Schulter hält

und das Getreide zur Fütterung der Enten und Gänse auf den Boden

rieseln lässt.

Diese typisch konventionelle Darstellung in der ägyptischen

Kunst ist für den Betrachter etwas irreführend, weil die Figur

eigentlich die Fütterung nicht außerhalb des Stalls ausführen

würde; sie betrat den Käfig durch die kleine Tür am unteren Rand.

Aufgrund der ägyptischen Darstellungsweise in Seitenansicht und von

vorn aus gesehen hat der "Künstler" diese Handlung bei der

Ausführung der Aufgabe eben "draußen" dargestellt (2). |

3. Register:

Ein großer Teil des 3. Registers ist heute nicht mehr erhalten. Es

beschäftigte sich mit der Zwangsfütterung von Gänsen und der Herstellung

der Nahrung dafür, welche dann den Vögeln zwangsweise in den Schnabel

gestopft wurde.

4. Register:

Dieses Register beschäftigt sich ebenfalls mit der Zwangsfütterung der

Tiere, in diesem Fall Hyänen. Diese Szenen sind sehr interessant, da diese

Tiere nie gezähmt werden konnten.

|

|

Raum IV. - Westwand - 3.

Register

Im 3. und 4. Register der Westwand -

rechts vom Durchgang in Raum V. - werden Szenen der Zwangsfütterung und

der Herstellung dieser "Futterbällchen" gezeigt. Das 3.

Register beschäftigt sich mit der Herstellung und Fütterung von

"Futterbällchen" für Gänse. Die Bauern sitzen auf dem Boden

und bereiten die "Nahrung" vor, welche den Tieren dann in den

Rachen gestopft wird.

Ein Aufseher beobachtet diesen Vorgang

aufmerksam. Interessant sind die unterschiedlichen Verhaltensweisen der

Vögel.

Im Register darüber wird ganz links

eine Hyäne von zwei Männern festgehalten. Daneben wird eine Hyäne,

die auf dem Rücken liegt von zwei Männern "bearbeitet",

dessen Hinterpfosten gefesselt sind. Davor sitzt ein Schreiber mit dem

Rücken zu den beiden Männern und macht Notizen, die dann von seinem

Vorgesetzten an Kagemni vorgelegt wird, der vor ihm steht (2)-

(Bild: Neithsabes, Wikipedia, public

domain 2004) |

5. Register:

Diese Darstellungen zeigen einige Ställe mit Vieh sowie den Schreibern

und ihren Vorgesetzten. Zwei Männer sind mit dem Melken einer Kuh

beschäftigt - einer hält sie fest, der andere melkt sie.

6. Register:

Vom 6. Register ist nicht mehr viel übrig. Die verbliebenen Darstellungen

zeigen einen Viehtreiber mit seinem Ochsen und einem Schreiber.

Ostwand:

Die stark beschädigte Ostwand zeigt eine große

Darstellung von Kagemni mit seiner Frau Nebti-nebu-chet, die hinter ihm steht.

Sein kleiner Sohn Teti-anch hält sich am Bein seines Vaters fest.

Auf einer Anzahl von Darstellungen in der

Mastaba von Kagemni sehen wir auch das Forttragen und Abliefern der gefangenen

Fische - nirgendwo anders ist dieser Vorgang mit annähernd der gleichen

Ausführlichkeit dargestellt. Am häufigsten wird hier die Gruppe der Männer

gezeigt, welche die Fische am Stock tragen.

|

Ostwand - Fischspenden

Die stark beschädigte Wand zeigt die

Gaben der Fischer für den Grabherrn und seine Frau, welche in den

Sümpfen gefangen wurden. Links steht ein Aufseher, der die Fischspenden

entgegennimmt. |

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Nordwand:

An der Nordwand von Raum IV. - am Durchgang zu Raum

V. - befindet sich über dem Türdurchgang eine Szene, in welcher der

Verstorbene (Kagemni) in einer Sänfte sitzt, die von 20 Männern mittels

langen Stangen auf ihren Schultern getragen wird. Zwar waren wohl keine 20

Träger nötig, um die Sänfte zu transportieren, aber evtl. sollte das die

Wichtigkeit des Passagiers zeigen. Vor der Szene sind drei übereinander

dargestellte Würdenträger zu sehen - einer von ihnen wird als "sein

Sohn" betitelt. Der Name wird aber nicht genannt. Direkt über der Tür

ist ein Zwerg zu sehen. Er hält einen Affen an der Leine und zwei Hunde mit

Ringelschwänzen (3).

Raum IV - Nordwand

Kagemni in seiner Sänfte

Über der Tür zu Raum V befindet sich

oben eine interessante Szene: Kagemni sitzt lässig in einer Sänfte und

stützt sich auf seinen rechten Arm. Mit der linken Hand hält er einen

Stock. Um den Hals trägt er eine große Halskette.

Die Sänfte wird von 20 Trägern

mittels Stangen getragen, die auf der Schulter liegen. Die Träger sind

in jeweils 2 Zehnerteams eingeteilt. Zwischen den Reihen steht ein

Aufseher mit einem Stock in seiner Hand. Auffällig ist das Missverhältnis

zwischen dem Grabherrn und seinem Stuhl und den Trägern auf der anderen

Seite. Die Sänfte selber wurde wohl aus Holz gefertigt.

Eine ähnliche Sänfte dieses Typs kennen wir aus dem Grab der Königin

Hetepheres (heute im Museum Kairo) (3). |

Bild: Courtesy to Kairoinfo

4U

- alle Rechte vorbehalten - |

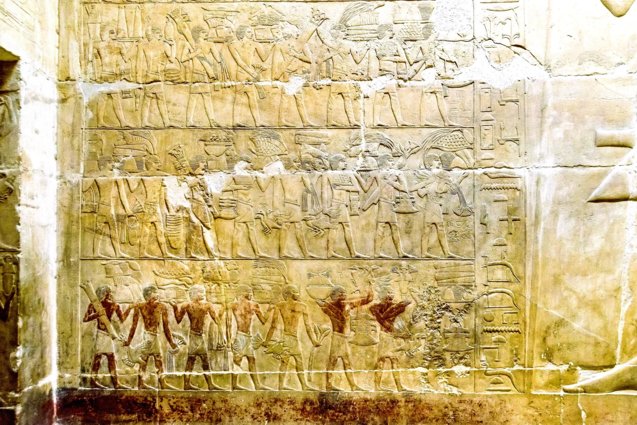

Raum V

Eine Besonderheit im Raum V. ist, dass sich dort

eine "Bank" befindet, welche für die Grabbesucher

(Familienangehörige ?) bedacht war, die am Begräbniskult teilnahmen.

Hauptthema in diesem Raum ist die Prozession der Opfergaben von den Feldern

der Güter des Grabeigentümers, die von seinen Dienern herbeigeschafft

werden. Ganz rechts an der Wand steht Kagemni und überwacht die Prozession

(3).

|

|

Raum

V - Nordwand

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten -

An der nordwestlichen Ecke von Raum V

befindet sich der Durchgang zu Raum VI

(ganz links im Bild). Im Durchgang befinden sich Prozessionsdarstellungen

mit Opferträgern, beladen mit Früchten, Vögeln, Vasen mit Blumen und

Körben voller Brot für den "Ka des Memi". Diese Darstellungen

setzen sich auf der Nordwand in 5 Registern fort (3).

|

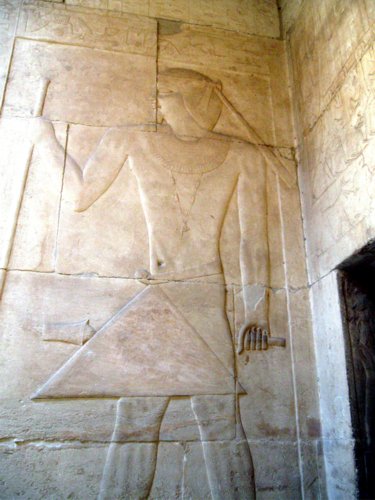

Am Ende der rechten Wand, die durch eine senkrechte Inschriftenzeile von

den Prozessionszügen links abgeteilt ist, befindet sich eine etwa

lebensgroße Darstellung des Kagemni, welche die ganze Höhe der Wand

einnimmt. Die Figur des Mannes ist etwa 1, 73 m hoch (Quelle: Mastaba des

Gem-ni-kai, Friedrich Wilhelm von Bissing, Bd. 1, Berlin, Verlag Alexander

Duncker 1905 - online-Version). In seiner rechten Hand hält er einen langen

Stock, in der linken das papyrusförmige Scepter. In der kurzen, die Ohren

bedeckenden Lockenperücke befindet sich eine breite Binde, die hinten in eine

Schleife geknüpft ist. Kagemni trägt einen kurzen Gart, der an einer breiten

Binde sitzt. Um den Hals trägt er einen breiten Kragen, der unten mit

Fayenceperlen geschmückt ist. An den Füssen trägt er Sandalen mit breiten

Lederbändern. Vor und über der Figur steht eine vertikale Inschrift:

"Besichtigen des Aufführens des Geflügels, der Ochsenställe und der

Hürden für das Kleinvieh der Wüste, und des Fruchtlandes, der Wüste (?)

und der Gewässer des Einigkeitsgutes" (Übersetzung von Bissing

|

|

Raum V - der Grabherr

- Bild: Courtesy Elvira Kronlob -

- alle Rechte vorbehalten -

Am Ende der Nordwand - neben dem

Eingang zu Raum VII. (rechte Seite der Nordwand) ist Kagemni

großformatig dargestellt, wie er die Erzeugnisse der Felder, die für

seinen Totenkult dienen, empfängt.

Er sieht die Prozession seiner Diener

mit den verschiedenen Erzeugnissen seiner Güter vor sich herankommen -

die dann in Raum VII., dem Opferraum weitergehen und enden.

Kagemni wird hier mit dem

Sechem-Szepter der Macht in seiner linken Hand und dem langen Amtsstab

in seiner rechten Hand dargestellt. Rechts unten ist der Durchgang in

Raum VII. zu sehen. |

Kagemni, der an der Nordwand beim Empfang der

Erzeugnisse von seinen Gütern zu sehen ist, ist auch am östlichen Ende der

Südwand zu sehen. Das Foto unten zeigt auch den angrenzenden Teil der

Ostwand, wo nun eine neue Prozession anfängt, welche auf den Zugang von Raum

VII zugeht. Dem Detail über dieser Tür folgend, geht sie jedoch weiter in

Richtung der Rückseite der Figur von Kagemni an der Nordwand (3).

|

|

Raum V - östliche Ende Südwand

- Bild: Courtesy to Kairoinfo 4U -

Das Bild zeigt den Abschnitt über dem Eingang zu

Raum VII mit drei Unterregistern: In der unteren Reihe sind Tische mit

Truhen und Vasen zu sehen und ganz links ein etwas seltsamer Fächer und

ein Dreschflegel, die auf einem "bettähnlichen" (?)

Möbelstück ruhen.

Darüber ist eine Reihe von Männern zu sehen, die

laut der Inschrift über ihren Köpfen als Schreiber zu identifizieren

sind und verschiedene Schriftrollen tragen. Vor der 1. Figur steht sein

Name.

Auch im obersten Register befindet sich eine Reihe

von Männern (3). |

Raum VI.

(leider haben wir keine Bilder)

In Raum VI. fand man einen Grabschacht, der aus

späterer Zeit stammt, wobei man beim Einbau des Schachtes die Wände

beschädigte, insbesondere die Nordwand und auch teilweise die Westwand. Die

restliche Dekoration der Westwand ist ähnlich wie die auf der Ostwand. Sie

zeigt im untersten Register Schlachtungsszenen - hauptsächlich mit Ochsen,

die auf dem Rücken liegen.

Im Register darüber sind zwei kegelförmige Objekte zu

sehen, die von Männern auf einem Schlitten gezogen werden. Die Objekte werden

von doppelten Federbüschen gekrönt, deren Sinn noch völlig unbekannt ist.

Über den Köpfen der Männer befinden sich vier kleinere Versionen davon. Im

dritten Register oben, sind einige Männer zu sehen, welche Getreide von einem

großen Haufen vor ihnen abmessen, dass sie dann zu einem Silo bringen. Ganz

oben sind wiederum Männer zu sehen, die Kisten auf Holzstangen transportieren.

An der Südwand befindet sich wieder eine große Figur

des mit einem kurzen Kilt und mit dem Pantherfell des Vorlesepriesters

gekleideten Grabeigentümers, der all die Arbeiten zu überwachen scheint. In

fünf übereinanderliegenden Reihen sind 15 Männer zu sehen (die oberste

Reihe ist kaum noch sichtbar). Einer von ihnen ist der Sohn des Kagemni,

Teti-anch und ein weiterer Sohn, dessen Name nicht genannt wird und ein

ebenfalls nicht genannter Bruder des Grabeigentümers und ein "Hem-ka"

(Diener des Ka), welche den Kult des "Doppelgängers" des

Verstorbenen zugeordnet sind. Es ist ein metaphysischer Teil seiner Person,

welche fähig war, zwischen dem Diesseits und dem Jenseits zu wandeln um die

Grabbeigaben aufzunehmen (3).

Raum VII

Der Raum VII. erreicht man von Raum V aus. Der

gesamte Fokus dieses Raumes liegt auf sein hinterstes Ende (auf die Rückwand)

im Westen, wo sich eine große Scheintür befindet. Die Räume V und VII

werden durch eine Tür auf der Ostseite miteinander verbunden. In der

Türöffnung befindet sich Szenen mit der traditionellen Parade der

Opferträger.

Vor der einst mit einer Hohlkehle bekrönten Scheintür

war auf dem Altarsockel eine heute verschwundene Opferplatte aus Alabaster

eingemeißelt. Die an der Nordwand stehende Steinbank diente zum Abstellen von

Kultgeräten und Opfergaben. Die Längswände des Raumes zeigen den vor dem

Opfertisch sitzenden Verstorbenen, der die Opfergaben erhält.

Auf dem Türsturz - über der Walze - ist im "placard"

(Plakat), wie dieses Architekturteil bei den Ägyptologen heißt, der

Verstorbene dargestellt, der vor einem gedeckten Opfertisch - mit

"1000 an Brot, Bier, Alabaster, Vieh usw." sitzt.

|

|

Scheintür - die Westwand

Die gesamte Westhälfte der Mastaba

enthält eine große Scheintür, die über dem Bodenniveau liegt und über

eine schmale Treppe zu erreichen ist. Der obere Teil ist heute nicht mehr

vorhanden - aber ansonsten ist sie noch recht gut erhalten.

In der Mitte der Scheintür befindet

sich eine schmale längliche orangefarbige Öffnung, die von einer dünnen

"Walze" bekrönt wird, die wohl eine "Jalousie" oder

Rollo imitieren soll. Durch diese Öffnung, die direkt über die

unterirdischen Grabkammern liegt, konnte der KA des Verstorbenen das

Jenseits verlassen um sich an den Opfergaben zu laben, die vor der

Scheintür standen.

Bild: Courtesy Elvira Kronlob

- alle Rechts vorbehalten - |

|

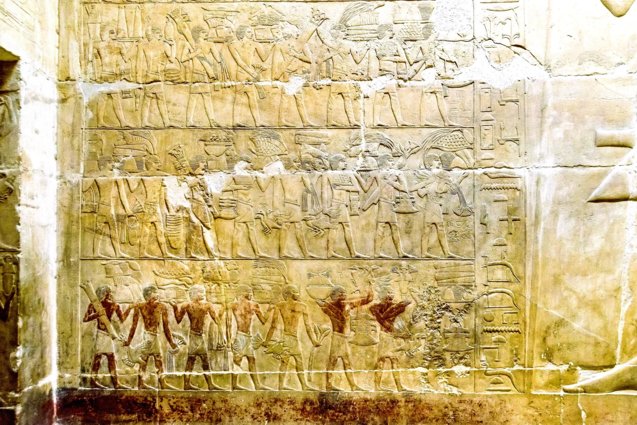

Raum VII in der Mastaba des Kagemni in Saqqara

- Nordwand

Ganz unten links im Bild ist ein Teil der Opferbank

zu sehen, auf dem Besucher die Opfergaben für den Ka des Verstorbenen

ablegen können.

Raum VII war als Opferkammer gedacht, da hier an

seiner Nordwand ein Opfertisch aus Stein steht. Dahinter an dem

westlichen Ende der Wand befand sich die Scheintür (siehe Bild oben),

welche als Verbindung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits diente.

Die Nord- und Südmauer (rechts und links von der

Scheintür), sind in der Thematik symmetrisch angeordnet, auch wenn die

Details variieren. Auf beiden Seiten befinden sich mehrere

Opfergabenträger, Männer und Frauen, Priester usw., die verschiedene

Opfergaben tragen. Alle bewegen sich nach hinten in den Raum, wo der

sitzende Grabeigentümer (Kagemni) sie mit dem Rücken zur Scheintür

erwartet.

Hervorzuheben ist die Liebe zum Detail und die

Präzision der Darstellung, wie einen Igel in seinem Käfig, aber auch

ein totes Kalb, das in einem Korb transportiert wird. |

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Raum VII in der Mastaba des Kagemni in Saqqara

- Südwand |

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

Von der Ostwand aus geht rechts der Eingang zu

Raum V aus und links der Eingang zu Raum VIII.

Raum VIII

Der letzte Raum der Mastaba ist Raum VIII - auf den

Durchgangswänden, die von der Opferkammer (Raum VII) und ihrer Ostwand aus in

den letzten Raum führt - sieht man wiederum eine Reihe von Trägern. Dieser

Raum ist eine Art "Erweiterung" der Opferkammer und ist vollständig

mit Opfergaben und Opferträgern dekoriert. In diesem hintersten Raum sind die

Farben und die Dekorationen der Wände deutlich besser erhalten als in den

anderen Räumen (3).

Westwand:

Hier setzt sich der Prozessionszug der Opferträger,

den wir schon in Raum VII gesehen haben, gleich hinter dem Eingang fort und

endet erst am östlichen Ende der Nordwand. Schlitten, die mit großen Vasen -

mit Öl gefüllt ? - beladen sind, werden von sechs Mannschaften gezogen, wie

in den beiden unteren Registern zu sehen ist. Am östlichen Ende der Wand

werden die Opferzüge von dem Grabeigentümern erwartet. Jedes dieser beiden

Register wird von einem breiten Band mit Hieroglyphen begleitet. Die beiden

oberen Register sind teilweise unvollständig bemahlt oder weisen keine Farbe

mehr auf. Die beiden unteren, die sich unmittelbar über den Trägern

befinden, bestehen aus Kisten mit weiteren Vasen und darüber befinden sich

noch mehr Vasen unterschiedlichster Art (3).

|

Westwand der

Kammer VIII

Der Prozessionszug, der schon in Raum

VII begann, setzt sich links vom Zugang zu Raum VII an der Westwand

(links davon) fort und endet erst am östlichen Ende der Nordwand.

Männer - in Teams aufgeteilt - ziehen Schlitten auf denen sich große Ölgefäße

befinden - in Richtung der Nordwand und steuern auf deren östliches

Ende zu, wo der Grabeigentümer sie erwartet.

Der rechte Teil des unteren Registers

hat fast alle Farbe verloren, die Darstellungen im zweiten Register sind

wesentlich besser erhalten. Die oberen Register weisen nur sehr geringe

Farbigkeit auf und sind stark beschädigt. Sie zeigen verschiedene

Kästen mit vielen Gefäßen (3). |

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

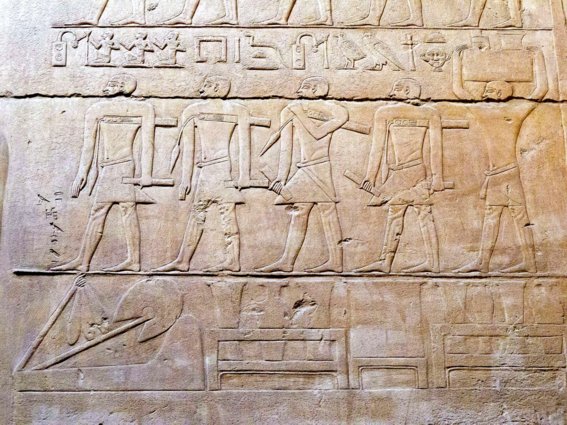

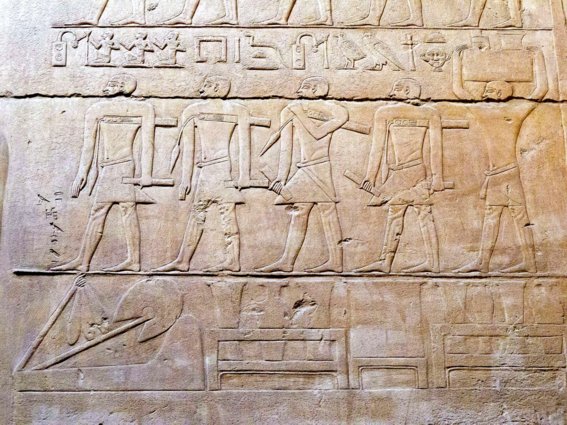

Nordwand:

Auf den beiden unteren Register mit

Trägern werden diese von einem breiten Band mit Inschriften gekrönt. Die

Träger im unteren Register tragen in ihren Händen ein langes, nicht identifizierbares

Objekt - evtl. eine Stoffrolle ? Die Träger im darüberliegenden Register

tragen wohl ebenfalls große Vasen. Einige Männer werden lt. Inschrift als

Ka-Priester benannt. Darüber sind ebenso wie an der Westwand eine große

Anzahl von Kisten und Kästen, und viele Vasen und andere Behälter zu sehen,

die alle in Regale oder auf Tischen stehen.

Am östlichen Ende der Nordwand steht Kagemni, um die

Opfergaben entgegenzunehmen. Die oberen Register zeigen - ebenso wie an der

Westwand - weitere Vasen und Behälter. Dieser Teil der oberen Wand ist aber viel

schlechter erhalten als die unteren Register und zeigen nur noch minimale

Farbspuren - abgesehen vom Hintergrund (4).

|

Nordwand der

Kammer VIII

An der Nordwand steht der

Grabeigentümer mit seinem langen Amtsstab und dem Szepter der Macht in

den Händen und beaufsichtigt die langen Reihen der Opferträger. Seine

lebensgroße Figur hat noch ihre ganze Farbgestaltung.

Vor ihm - getrennt durch eine

vertikale Hieroglyphenreihe - befinden sich in den beiden unteren

Registers zwei lange Reihen von Trägern. Die Träger der unteren Reihe

tragen in ihren Händen wohl lange Stoffrollen, während die Träger in

dem darüber liegenden Register entweder große Vasen oder andere

Gefäße tragen. Das obere Teil der Wand zeigt verschiedene Kisten und

Kästen, Vasen und Truhen, wobei ihre einstige Farbgestaltung - mit

Ausnahme des blaugrauen Hintergrunds - nicht mehr vorhanden ist. |

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Ostwand:

Die Darstellungen in den unteren

Registern der Ostwand haben sich hier am besten erhalten, sogar die Farbe ist

noch vorhanden. Die beiden Register zeigen insgesamt 20 Opferträger, die in

zwei Reihen übereinander angeordnet sind und durch eine Mittellinie in der

Wand in eine nördliche und südliche Hälfte geteilt.. Die Opferträger jeder

Gruppe bewegen sich jeweils auf die nächstgelegene lebensgroße Figur des

Grabeigentümers zu. Der Hintergrund ist wie in den anderen Räumen blaugrau.

Die Südwand:

Die Malereien an der Südwand von

Kammer VIII sind stärker beschädigt als die anderen, jedoch links vom

Durchgang unten, recht gut erhalten. Die lebensgroße Figur des

Grabeigentümers Kagemni steht am östlichen Ende der Wand und entspricht der

Figur an der Nordwand. Sie unterscheidet sich allerdings darin, dass ihre

Farbe am Oberkörper fast verschwunden ist.

|

Mastaba des Kagemni - Raum VIII

/ Südwand

Kagemni ist als lebensgroße Figur an

der linken Seite der Südwand zu sehen. Er trägt einen kurzen Schurz

und um den Hals eine große mehrreihigen Kette. Die Farbe am Oberkörper

ist - außer an einem Arm und einer Hand und den Haaren heute

vollständig verschwunden. In der Hand hält er den langen Amtsstab und

das Szepter in seiner rechten Hand.

Im Gegensatz zu den Darstellungen an

der Nordwand ist das Szepter hier vor seinem Schurz zu sehen. Vor der

Darstellung des Grabherrn befindet sich eine vertikale

Hieroglypheninschrift.

Vor ihm sind in den beiden

unteren Registern zwei Reihen von Männern (Träger) zu sehen, die sich

auf ihn zubewegen. Die Träger im unteren Register halten in jeder Hand

einen langen, schwer zu identifizierenden Gegenstand - der evtl. lange

aufgewickelte Stoffrollen (?) sein können (3). Die Träger im zweiten

darüberliegenden zweiten Register scheinen große Gefäße, evtl. Vasen

(?) zu tragen. Beide Register sind durch eine Inschriftenzeile

voneinander getrennt.

Am rechten Rand befindet sich der

Durchgang zu Raum VII. |

|

Bild: Courtesy to

- alle Rechte vorbehalten - |

Unterirdische Räume:

In der massiven Struktur des Mauerwerks, die sich an

der nordwestlichen Ecke der Mastaba - also in der Nähe der Opferkammer (Raum

VII) - befindet, befindet sich durch eine Öffnung im Dach und nach unten hin

durch den Boden, der Grabschacht, der zu der unterirdischen Grabstätte

führt, die ausschließlich für den Verstorbenen bestimmt war. Nach

Durchführung der Bestattungszeremonie hatte niemand mehr Zugang in diese

Räume. Diese Konstruktion hatte die Form einer gedrehten "T"-Form.

Hier befand sich auch der Sarkophag von Kagemni.

Die Wände der unterirdischen Kammern sind mit

Opferdarstellungen und Inschriften dekoriert - darunter eine umfangreiche

Opferliste. Auf dem Sarkophag befinden sich die Titel und der Name von

Kagemni. Der Deckel wurde von den Grabräubern abgerissen. Im

Kalksteinsarkophag befand sich ein Holzsarg, der verschiedene Knochenfragmente

einer zerschlagenen Mumie enthielt. Nur wenige Grabbeigaben wurden noch von

den Ausgräbern gefunden - hauptsächlich Keramik und zerbrochene

Kanopengefäße (3+4).

Mereruka (auch nur kurz Meri

genannt) diente gegen Ende der Regierungszeit von König Teti II. als Wesir

und ist vor allem durch seine gewaltige Mastaba

in Saqqara bekannt. Über seine Person ist nur wenig überliefert.

Seine Gemahlin hieß Seschseschet Watetchethor, und sie war eine Tochter von

König Teti II. Die Mutter von Mereruka trug den Namen Nedjetempet. Einige

seiner Kinder sind ebenfalls bekannt, darunter ein Sohn mit Namen Meriteti

(geliebt von Teti), der später unter König Teti I. ebenfalls als Wesir

diente.

Mereruka trug zahlreiche wichtige Titel:

(6)

- Wesir

- Schatzhausvorsteher

- Vorsteher der sechs großen

Verwaltungsgebäude oder Vorsteher aller Arbeiten des Königs

- Vorsteher des Schutzes der Ärzte des

Palastes

- Oberster Lektorpriester

- Aufseher der königlichen

Protokollschreiber

- Inspektor der Priester, die an der

Pyramide von Teti beschäftigt sind.

siehe Extra-Seite Mereruka

siehe Extra-Seite Mereruka

Meref-nebef / Mehtjetju /

Unis-Anch mit dem schönen Namen "Fefi"

- Eingeweihter in die Geheimnisse der

versiegelten, königlichen Dokumente,

- Gottesdiener der Pyramide des Teti; Aufseher des kgl.

Palastes;

- Untervorsteher der Wab-Priester des königlichen Palastes

- Wesir unter Userkare - |

Meref-nebet (auch Meref-nebef oder

Mehtjetju) war ein Beamter im Dienste von zweier Königen: König Teti II. und

Userkare. Der Name Meref-nebef ist relativ selten im Alten Reich. Die

Übersetzung ist nicht eindeutig, könnte aber "Er liebt (ihn), seinen

Herrn" oder "sein Herr liebt (ihn)" bedeuten.

Meref-nebet diente zunächst am Königshof von Teti II. und wurde dann

möglicherweise während der Herrschaft von Userkare zum Wesir befördert und

später während der Herrschaft von König Pepi I. entlassen (siehe dazu:

Naguib Kanawati, The tomb of Merefnebef, Parts 1-2, Warsaw 2004).

Merefnebef trug die Titel eines Erbprinzen und

Graf und diente als "Schatzmeister des Königs von Unterägypten".

Des weiteren bekleidete er zahlreiche Ämter, die ihn in enger Verbindung zum

König brachten. Er war "ein wahrer Hüter des Kopfschmucks" und

Eingeweihter in die Geheimnisse des Hauses des Morgens, Hüter der Pyramide

des Teti "die Orte des Teti sind dauerhaft", Lektor-Priester,

Inspektor des Großen Hauses (des Palastes) und Oberster Richter (9).

Es sind die Namen seiner Mutter und seiner Frauen,

sowie seiner Söhne bekannt (scheinbar hatte er keine Töchter). Seine Mutter

wurde "Tjeset" genannt und sie ist zweimal in seiner Mastaba

vertreten. Seine Frauen oder Konkubinen waren: Sesheshet (wohl seine

Hauptgemahlin), Metjut, Iret, Nebet sowie eine Dame mit dem Namen

"Meresanch" (deren Status aber unklar bleiben muss), die aber an

seiner Seite im Eingangsbereich der Mastaba dargestellt ist (9).

Seine drei

Söhne hießen: Menefer, Mem, Merefnebef / Fefi (II), der den Namen seines

Vaters geerbt hatte.

Das Grab des "Meref-nebef"

wurde

1997 von einer Polnisch-ägyptischen archäologischen Mission - unter Leitung

von Karol Mysliwiec (Saqqaara Excavations: 1997, in Polish Archaeology, in the

Mediterranean (henceforth: PAM) 9, 1998,m 90-99) vom Polnischen Zentrum für

Mediterrane Archäologie / PCMA - einer Forschungseinrichtung der Universität

Warschau, entdeckt. Lt. dem Leiter der polnisch-ägyptischen Mission, Prof.

Dr. Kamil O. Kuraszkiewicz, ist der Name des Beamten bisher in der

Fachliteratur falsch übersetzt worden: die korrekte Schreibweise ist "Mehtjetju".

Lt. Dr. Kuraszkiewicz gibt der Titel "Eingeweihter in die Geheimnisse der

versiegelten, königlichen Dokument", welcher für Meref-nebef/Mehtjetju

in seinem Grab in Saqqara steht, Rätsel auf. Es wird vermutet, dass es sich

hier weniger um die Kategorie der Dokumente, also "geheime

Dokumente" geht, als vielmehr um den Zugang zum Entstehungszeitpunkt. Die

Vermutung der polnischen Wissenschaftler geht dahin, dass Mehjetju evtl.

"Einsicht in alle Dokumente, die in der königlichen Schreibstube

verfasst wurden (selbst solche, die noch gar nicht verfasst wurden) hatte (9+10)

Trotz aller Informationen, welche über den

Grabbesitzer in den Grabdekorationen vorhanden sind, bleibt er rätselhaft.

Zwar trug er den Titel eines Wesirs, doch bleibt es etwas verwirrend, dass er

die Titel, welche traditionell gleichzeitig mit der Würde eines Wesirs

einhergehen - wie etwa "Schatzmeister des Königs von Unterägypten"

oder "Aufseher aller königlichen Arbeiten" usw., nicht gleichzeitig

trägt und diese nicht erwähnt werden.

Die Grabkapelle des Meref-nebef zeugt von schweren

Konflikten, die wahrscheinlich nach seinem Tod stattgefunden haben müssen.

Diese sind evtl. Zeugen von internen Problemen in seiner Familie - könnten

aber auch mit umfassenden politischen Unruhen in dieser Zeitperiode

zusammenhängen.

Seine Ernennung zum Wesir fand

wahrscheinlich unter der kurzen Regierung von Userkare statt. Zu der Zeit

wurde die Fassade graviert, denn dort fanden sich zahlreiche Nennungen des

Titels "Wesir". Das spätere Stoppen der Arbeiten könnte evtl. mit

dem Tod von Merefnebef oder mit seiner späteren "Entfernung aus dem

Amt" unter König Pepi I. zusammenhängen. Sehr kurze Zeit nach dem

wahrscheinlichen Tod des Grabeigentümers und sicherlich erst unter der

Regierung von Pepi I. brachen Konflikte zwischen den Söhnen des Wesirs aus,

welche dann dazu geführt zu haben scheinen, dass außer dem jüngsten Sohn,

der den gleichen Namen wie sein Vater trug (Merefnebef und Fefi), alle Namen

und die Bilder seiner Brüder gelöscht wurden. So ist es - in Anbetracht der

Tatsache, dass diese Aktion wahrscheinlich während der Regentschaft von

König Pepi I. geschah - es sich bei dem "anonymen König", der hier

gelöscht wurde, um "Userkare" handelt, denn das Wort

"König" wurde ebenfalls in den Inschriften, in welchen der

Verstorbene erwähnt wurde, geändert in "als vom König geehrt"

(aber ohne diesen König zu nennen) (9).

Die Grabanlage (Mastaba) des Merefnebef/Mehtjetju

liegt am Ostufer des sog. "trockenen Grabens" - welcher die

Stufenpyramide von König Djoser rechteckig (ca. 750 x 600 m lang) umgibt,

etwa 120m westlich der Stufenpyramide des Djosers. Dieser trockene Graben ist

jetzt mit Schutt und Sand gefüllt und daher heute fast nicht mehr sichtbar.

Das Grabmahl liegt nahezu exakt auf der Verlängerung der Ost-West-Achse der

Stufenpyramide. Die Schlammstein-Mastaba des Merefnebef und der Grabschacht

befinden sich auf einem Felsvorsprung, der im westlichen Teil der großen

Nekropole von Saqqara liegt - einer Zone, die lange Jahre von den Archäologen

vernachtlässig wurde. Die meisten Gräber dort stammen im Wesentlichen aus

der ptolemäischen Periode des Alten Ägyptens. Die unteren Schichten beziehen

sich auf Strukturen aus dem Alten Reich. Die dortigen Gräber, die entweder

mit Lehmziegel erbaut oder in die dortigen Klippen gegraben wurden, sind alle

geplündert, wahrscheinlich schon kurz nach ihrem Bau (9).

Professor Karol Mysliwiec begann seine

Ausgrabungen an der Westseite der Stufenpyramide des Djosers. Dort entdeckte

er nach Hintergrundinformationen seines Kollegens Nabil Swelin - der ihm

vorgeschlagen hatte, den "Trockenen Graben" an der Westseite der

Pyramide auszugraben. Bei den Ausgrabungen wurde eine Ansammlung von Gräbern

freigelegt. Mysliwiecz Team stieß dann auf eine alte Mauer, welche den

Eingang zum zu einem 4.300 Jahre alten Grab des Wesirs Meref-nebef (allgemein

bekannt als "Fefi") verbarg.

Offenbar bestand die Mastaba des Merefnebef in

ihrer letzten Bauphase aus

Lehmziegeln mit getäfelten Wänden und zwei Kapellen, wobei die größere

Kapelle in den nach Westen ausgerichteten Felsvorsprung unterhalb des Sockels

des Mastaba-Aufbaus gehauen wurde. Die zweite, östlich gelegene (und höher

liegende) Kapelle, die ebenfalls aus

Lehmziegeln und Elementen aus Kalkstein gebaut wurde, ist ein kleineres,

später hinzugefügtes Element. Vieles deutet daraufhin, dass der Grabkomplex

niemals vollendet wurde (9).

Die Mastaba selber ist zwar relativ klein, war aber

vollständig dekoriert. Sie war mit Schlammziegeln auf einer Schuttschicht von

einer Dicke mit 2.40m erbaut worden, welche sich auf einem Felsplateau angesammelt hatte. Man errichtete zur Stabilisation des Fundaments am Rand des

Felsareals eine Stützmauer. Diese stürzte irgendwann am Ende des Alten

Reiches ein und die Ziegel und Schuttschicht blockierten nun den Hof der

darunterliegenden Kapelle Nr. 1. Der innere Kern der Mastaba bestand aus

Stein-Chips, die dann mit Sand und Kiesel vermischt wurden. Aufgrund der

starken Zerstörungen ist es heute unmöglich Aussagen über die genaue

Ausrichtung der Mastaba zu machen. Die Hauptstruktur der Mastaba war etwa 7,80

m breit. Der Hauptbestattungsschacht befindet sich an der

Nordwand der Mastaba (10).

Die Wände der Mastaba sind auch heute noch sehr farbenfroh. Die

Darstellungen zeigen vorwiegend landwirtschaftliche Szenen - Bauern bei der

Ernte, Pflanzen und Tiere sowie Meref-nebef selbst mit seinen Frauen und

Söhnen.

Die Mastaba des Merefnebef scheint der des Meri zu

ähneln, die sich östlich der Mastaba des Ptahhotep in Saqqara befindet. Der Hauptbestattungsschacht

befindet sich an der Nordwand der Mastaba. Heute ist die Mastaba des

Merefnebef sehr instabil und bleibt daher für die Öffentlichkeit geschlossen

(10).

(Die Ausgrabungen Restaurierungsarbeiten in der

Grabkapelle werden von einem Team des PCMA durchgeführt und intensiv

dokumentiert und sind Gegenstand zahlreicher archäologischer Berichte und

Veröffentlichungen).

Die Ostkapelle

Die kleine Kultkapelle wurde zu

einem späteren Zeitpunkt als die Mastaba selber erbaut und liegt in der

Ostmauer in der Nähe der nordöstlichen Ecke. Sie ist heute stark zerstört

und nur noch bis zu einer Höhe von 0,30 m erhalten. Ihre Maße waren 1,20 m

von Ost nach West und 3,50 m von Nord nach Süd und sie war von

Lehmziegelwänden umgeben. Sie grenzte an eine Nische (1,65 m x 0,45 m) in der

östlichen Mauer der Mastaba und besaß drei Kalksteinelemente: eine

Scheintür und einen Türsturz sowie einen Opfertisch, der heute nicht mehr

vorhanden ist.

Auf der Scheintür befinden sich Darstellungen des

Grabeigentümers Merefnebef im vertieften Relief. Der Türsturz misst 3,20 m

in der Länge und wurde aus einem Block aus Kalkstein gearbeitet. Auf der

Vorderseite befinden sich acht identische Darstellungen des Verstorbenen,

ebenfalls im versunkenen Relief: Merefnebef ist dort mit einem Diener (?) zu

sehen und einem "xrp-Szepter"

zu sehen. Er trägt eine lange Perücke, den "Usech"-Kragen und

einen knielangen Kilt. Vor ihm befindet sich eine Inschrift mit der "htp

dj nsw"-Opferformel (3).

Die

Hauptkapelle

Unmittelbar

vor der Hauptkapelle befindet sich der untere Hof, der durch eine Mauer in

zwei Teile unterteilt ist. Diese Mauer wurde beim Bau des Hofes aus dem

natürlichen Felsgestein geschnitten.

Beide

Höfe sind über eine kleine Treppe mit 5 Stufen miteinander verbunden und

verbindet die nördliche Hauptkapelle mit einer zweiten, unfertigen Kapelle im

Süden, welche die Hauptkapelle "flankiert". Es wurden weder

Inschriften noch Reliefs an der Frontseite der zweiten, unvollendeten Kapelle gefunden. Die

Archäologen vermuten, dass diese Kapelle evtl. für den Totenkult von

Merefnebef oder einem seiner Familienmitglieder bestimmt war, aber aus

irgendeinem Grund nie fertiggestellt wurde (Quelle: Mysliwiec and

Kuraszkiewicz, in Abusir and Saqqara).

Die

untere Hauptkapelle scheint älter zu sein, als die obere Ostkapelle. Sie

öffnet sich zu einem rechteckigen Hof, der 1,40m tiefer liegt, als das

westlich davon liegende Felsplateau. Die Kapelle selbst ist ein

quasi-rechteckiger Raum (6,46 x 2,43m) mit einem schmalen (60cm breiten

Eingang) der in der Mitte ihrer Westwand liegt (Mysliwiec in „Discovering Archaeology“, Juli/Aug. 1999, in: Spektrum der Wissenschaft 1999).

Die Fassade der

Hauptkapelle sieht aus wie eine eingeschnittene Nische (5,89m lang x 2,96m

hoch mit einer Tiefe von 0,76 - 1,15m Tiefe), die in den anstehenden Fels

geschnitten wurde. Die Archäologen der polnisch-ägyptischen Mission (PCMA)

sind sich sicher, dass die Arbeiten an der Außenseite der Kapelle von

Merefnebef/Mehtjetju von den antiken Handwerkern nie ganz fertiggestellt

wurden. Es wurden - neben den fertiggestellten Szenen - auch solche gefunden,

die nur mit schwarzer Farbe vorgezeichnet wurden, aber nie ausgemalt und

vollendet wurden. Zu sehen sind Szenen mit Opfertieren, wie Kühen,