Biografie Hatschepsut |

Bauten Hatschepsut allgemein |

Totentempel Deir el Bahari |

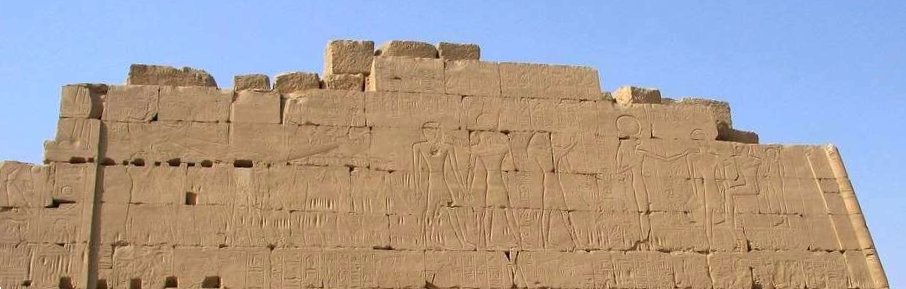

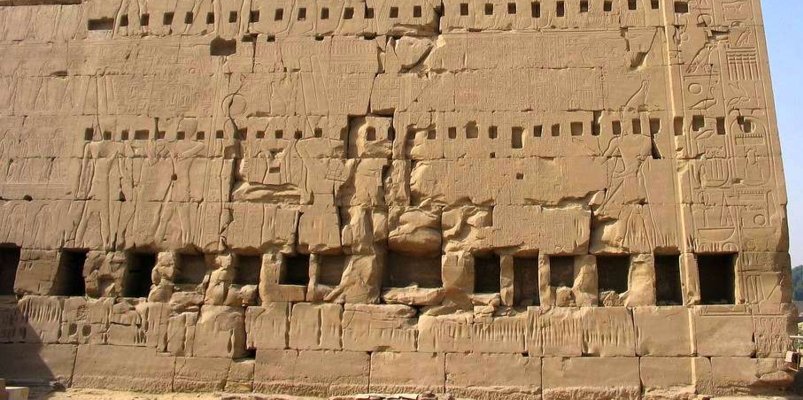

Bilder oben: beide Courtesy to Elvira Kronlob -

alle Rechte vorbehalten

Quellen und Literatur-Angaben am Ende dieser Seite - nummerierte Verweise im

Text

PM = Porter & Moss, Topographical Bibliography of Ancient Hieroglyphic

Text, Reliefs and paintings 1927 - 1952

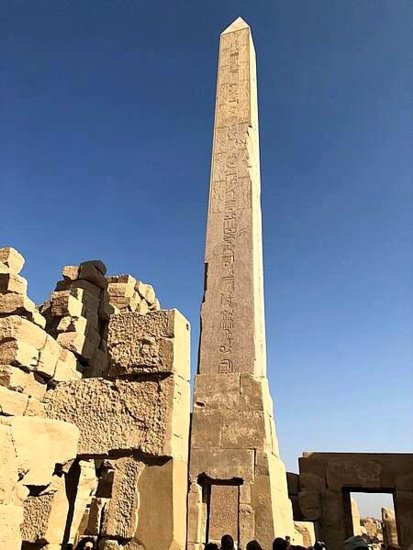

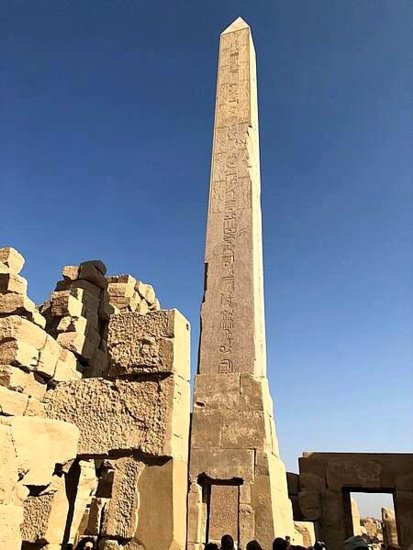

Hatschepsut ließ in ihrer

15jährigen Bauzeit ihren Totentempel in Deir el-Bahari - neben dem Grabtempel

von Mentuhotep (Mittleres Reich) vollenden (vermutlich war Senenmut ihr

Architekt) und ihren Tal-Tempel, der 1908 während der Carnarvon-Carter

Ausgrabungen am Grab Nr. 9 (aus der 17. Dynastie) entdeckt

wurde. Dazu führte sie in ihrer Regierungszeit zahlreiche Bauten im

Amun-Tempel von Karnak durch. Dieses waren neben der Roten Kapelle, einem

Barkenschrein, ihre Obelisken, von denen heute noch einer im Karnak-Tempel

aufrecht steht auch 6 Stationskapellen entlang der Prozessionsstrasse von

Karnak zum Luxortempel (wie sie selber auf der Südwand der Roten Kapelle

berichten ließ).

Und natürlich ließ sie für sich

ihre eigene Grabanlage errichten, wobei sie möglicherweise das Grab ihres

Vaters Thutmosis I. erweiterte und dann für sich selbst benutzte. Den Sarg

ihres Vaters ließ sie neben ihrem aufstellen. Neben diesen Bauvorhaben in

Theben wurde in Theben-West noch ein Tempel des Amun ("Djeser-Set"

oder "Heiliger ist der Ort") im Gebiet von Medinet Habu erweitert

oder vollendet.

Der Schwerpunkt von Hatschepsuts

Bautätigkeit lag natürlich in Theben. Sie muss seit dem Beginn ihrer

Regentschaft bis mindestens zu ihrem 17. Jahr ihrer gemeinsamen Regierung mit

Thutmosis III. fast ununterbrochen Baumaßnahmen am Tempel von Karnak

durchgeführt haben. Leider sind ihre Bauten heute fast alle weitgehend

zerstört oder von Thutmosis III. usurpiert. Manchmal fanden die Ausgräber

nur noch einzelne Blöcke ihrer Bauten mit ihren Kartuschen.

Hatschepsut ließ

zwischen dem Tempel von Karnak und dem von Luxor sechs Barkenschreine für die

Prozession während des Opetfestes errichten.

Die

Prozession vom ersten bis zum sechsten Schrein ist an den Wänden der Roten

Kapelle wiedergeben. Spuren der Wegstationen konnten bisher nur am Tempel der

Mut in Karnak (erste Station) sowie im Dreifachschrein im Luxortempel (sechste

Station) aufgefunden werden.

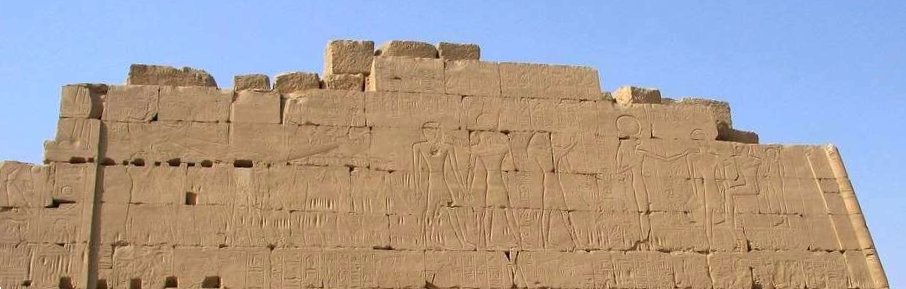

Unter der Regierung von Hatschepsut wurde der

Karnak-Tempel stark umgestaltet. Das Zentrum des Amun-Re-Tempels in Karnak

erstreckt sich vom 4. Pylon nach Osten bis zum Ach-menu von Thutmosis III.

Weite Bereiche dieses Areals sind heute stark zerstört - jenseits der Großen

Säulenhalle von Sethos I. und Ramses II. ist dieser Bereich nur noch eine

große Ruinenlandschaft. Auch nach der Zeit der Königin Hatschepsut - besonders in der 18. Dynastie und der

19. Dynastie wurde der Tempel mehrfach von Grund auf umgebaut und erweitert.

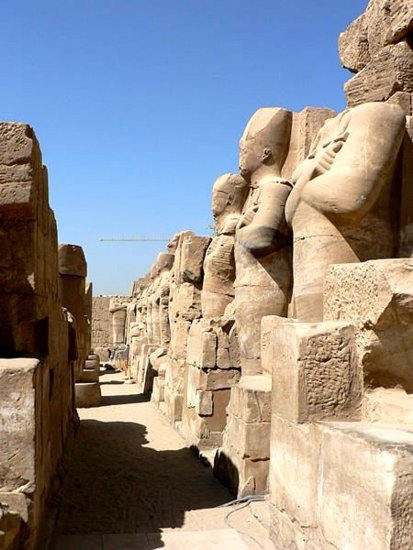

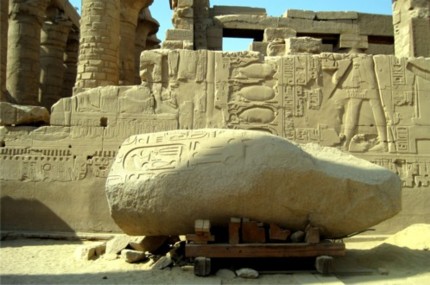

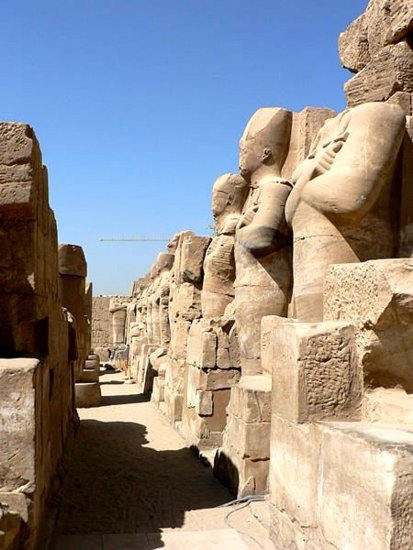

Sesostris I. (der 2. König der 12. Dynastie im

Mittleren Reich) war der erste große Bauherr im Karnak-Tempel. Von ihm

stammen die Granitschwellen aus Rosengranit, die heute noch auf dem großen

Vorplatz zwischen dem Barkensanktuar und dem Festzelt von Thutmosis III. zu

sehen sind. Sesostris I. ließ auf der Westseite einen Portikus mit je 6

Pfeilern vor jedem Seitenflügel bauen. Eine oside Figur von Sesostris I.

stand vor jedem Pfeiler. Wie der Fund einer großen, steinernen Plattform aus

Sand- und Kalksteinblöcken im

Boden zeigte, überbaute Sesostris I. seinerseits bereits schon eine ältere

Anlage aus den Anfängen des Mittleren Reiches. Luc Gabolde und Czerny (1999)

vermuten, dass diese Plattform zu einem kleineren Tempel des Amun gehört

haben könnte - ähnlich dem "Kleinen Tempel Amun in Medinet

Habu".

|

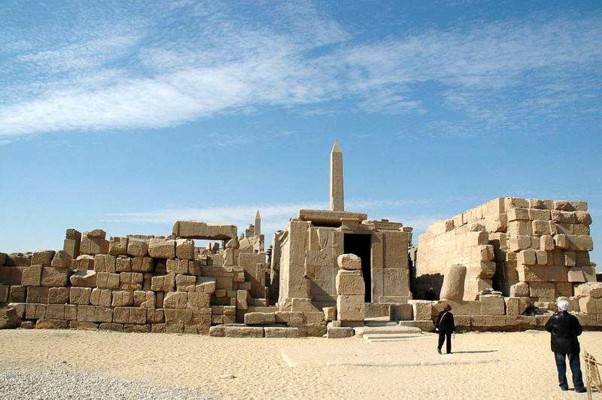

Der Mittlere Reich Hof - westliche Seite

mit Blick auf Sanktuar und die Kammern der Hatschepsut |

| Im Boden vor dem Eingang

zum Sanktuar sind noch die Reste der Plattform des Mittleren

Reich-Bauwerkes zu erkennen. |

Bild: Tempio

di Karnak

Autor: Francesco Gasparetti from Senigallia, Italy,

Wikipedia 28. 12. 2006

Lizenz:

CC BY 2.0 |

Hatschepsut ließ diesen Portikus abreißen -

nachdem schon Amenophis I. Teile des Mittleren-Reich Tempels abreißen ließ

und sie für seine Bauten im sog. Mittleren-Reich-Hof wiederverwendete - als

sie die Magazinräume und ihre Rote Kapelle - beides wird auch als

"Palast der Maat" bezeichnet - erbauen ließ. Architektonisch ließ

sie aber diese beeindruckende Fassade in ihrem Totentempel wieder auferstehen.

Hier verdoppelte sie die Pfeileranzahl und die osiden Figuren.

Die Bauten von Amenhotep I. standen aber nicht

lange, denn schon Thutmosis III. und Amenhotep III. verwendeten Blöcke aus

den Bauten von Amenhotep I. als Füllmaterial, was bedeutet, dass sie schon in

den Jahren der gemeinsamen Regierung von Hatschepsut/Thutmosis III. abgebaut

worden waren. Während der Ausgrabungen im Karnak-Tempel, fand man zahlreiche

Blöcke, die aus der Zeit von Hatschepsut und Thutmosis III. stammten. Mehrere

Kalkstein-Blöcke aus dieser Zeit wurden im Fundament verbaut bei den

Cachette-Ausgrabungen im Hof vor dem 7. Pylon gefunden. Luc Gabolde hat bei

seinen Untersuchungen der Blöcke im Jahre 2005 vermutet, dass diese Blöcke

mindestens aus 4 aus Kalkstein errichtete Bauwerke in Karnak stammen müssten:

- das "Göttliche Monument" (NTrj

mnw)

- eine kleine

"Nischenkapelle" (für den Kult mehrerer Familienmitglieder der

königlichen Familie

- eine "Barkenkapelle

(Sanktuar ?)"

- und eine weitere kleine

Kapelle

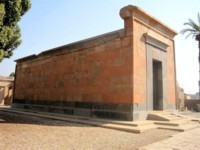

Die "Göttliche-Monument-Kapelle" (siehe

Gabolde), die auf einer Statue des Hapusenb (heute im Louvre A 134) erwähnt

wird, wurde im Open-Air-Museum rekonstruiert und wiederaufgebaut - siehe

(Bauten Thutmosis III./Hatschepsut). Die Kalkstein-Kapelle befindet sich heute

unweit der Kapelle des Amenophis II. im OAM an der westlichen Seite des Weges.

Die Rekonstruktion wurde anhand von 204 Kalksteinfragmente durchgeführt und

schließlich im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben. Wahrscheinlich

wurde sie kurz nach dem Tod von Thutmosis II. errichtet - als Hatschepsut die

Regentschaft für ihren unmündigen Stiefsohn Thutmosis III. übernahm - weil

die Namensnennung von Thutmosis III. gelegentlich durch Hatschepsut oder

Thutmosis II. ersetzt wurde.

(Bauten Thutmosis III./Hatschepsut). Die Kalkstein-Kapelle befindet sich heute

unweit der Kapelle des Amenophis II. im OAM an der westlichen Seite des Weges.

Die Rekonstruktion wurde anhand von 204 Kalksteinfragmente durchgeführt und

schließlich im Febr. 2013 der Öffentlichkeit übergeben. Wahrscheinlich

wurde sie kurz nach dem Tod von Thutmosis II. errichtet - als Hatschepsut die

Regentschaft für ihren unmündigen Stiefsohn Thutmosis III. übernahm - weil

die Namensnennung von Thutmosis III. gelegentlich durch Hatschepsut oder

Thutmosis II. ersetzt wurde.

|

|

Rekonstruktion des "NTrjmnw"

(das Göttliche Monument) im OAM

Hapuseneb überliefert

uns in dem Text auf seiner Statue im Louvre: "....Ich habe

errichtet einen Tempel aus schönen weißen Kalkstein (namens) "Maat-ka-ra,

göttlich durch ihre Monumente") und auf der Roten Kapelle:

"Tempel des Men-cheper-Ra (namens) Amun, Göttlich durch [seine]

Monumente"), das auf die Zeit der Ko-Regentschaft von

Hatschepsut/Thutmosis III. datiert wird.

Allerdings lässt sich

heute der ursprüngliche Standort dieser Kapelle aus weißen

Kalkstein" nicht mehr rekonstruieren - ebenso der genaue Grundriss

(siehe Gabolde 2005). Lt. Gabolde (Hatshepsut at Karnak, p. 37) könnte

es evtl. im Osten des Achmenu gestanden haben.

Bild: Courtesy Elvira

Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

An mehreren Stellen sind die Namen von Thutmosis

II. und der von Thutmosis III. übereinander gesetzt - allerdings nicht der

Name von Thutmosis III. über den seines Vaters Thutmosis II., sondern

umgekehrt: Thutmosis III. wurde durch Thutmosis II. ersetzt. Dieses kann nur

in der Zeit der Hatschepsut erfolgt sein. Auf einem einzigen Block, der im

Achmenu von Thutmosis III. verbaut gefunden wurde, befinden sich Änderungen

des Geburtsnamens der Königin von Hatschepsut in ihren Thronnamen Maat-ka-Ra,

was infolge der Abänderungen auf einen Baubeginn in den ersten Jahren nach

dem Tod von Thutmosis II. und der Thronbesteigung von Thutmosis III. als

Kleinkind schließen lässt.

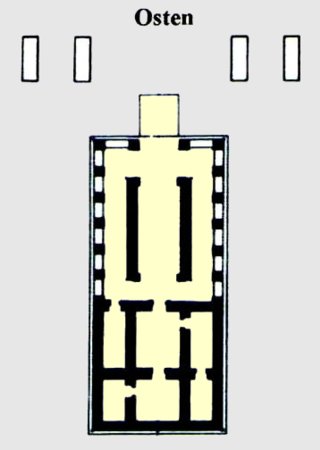

Höchstwahrscheinlich diente die unregelmäßige,

etwa 12 Meter breite Kapelle als Barkenkapelle. Ein Durchgang mit zwei Kammern

befindet sich auf der linken Seite. Daneben befinden sich an der Vorderseite

die Türen zu zwei Räumen und man gelangte von der Rückseite aus zu einer

Querhalle, die wohl zu drei nebeneinander liegenden Räumen führte.

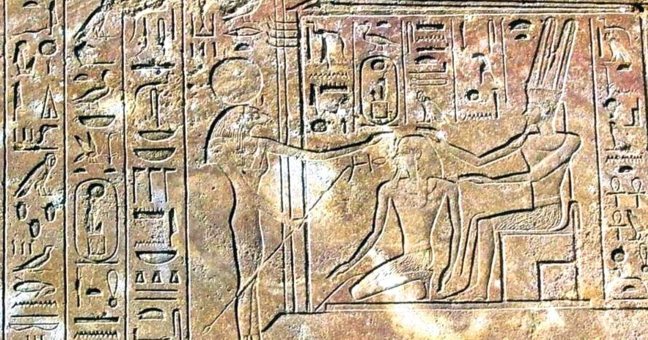

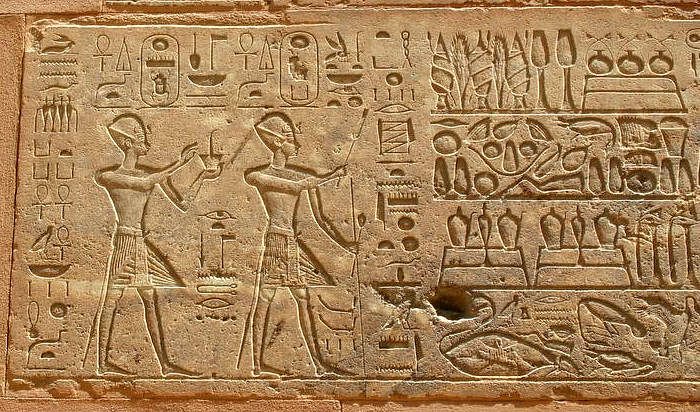

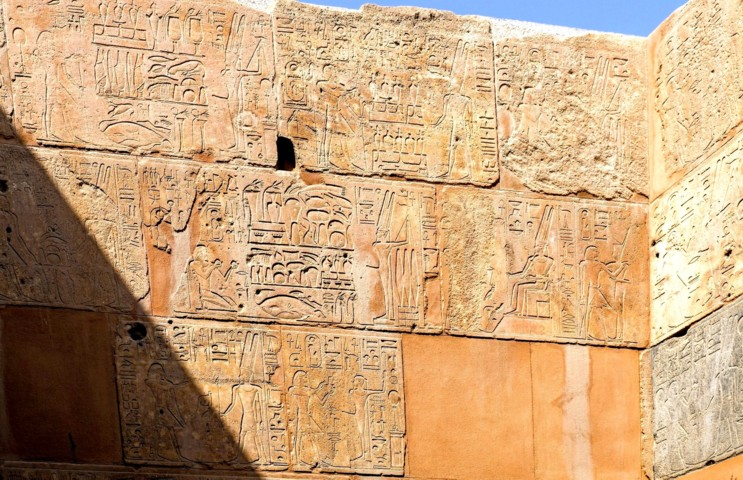

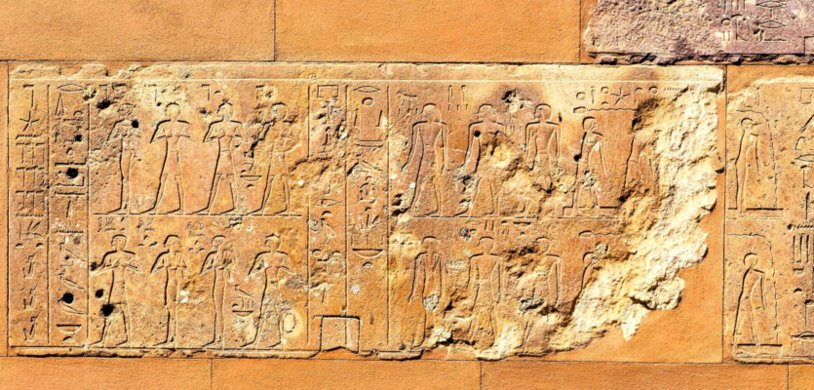

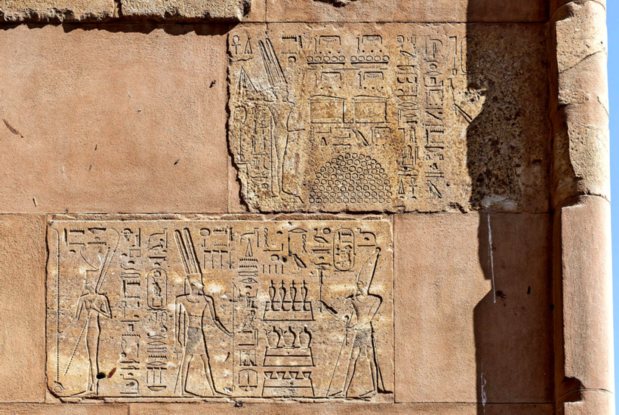

In den erhaltenen Darstellungen lassen sich 4

Personen identifizieren: Hatschepsut, Thutmosis II., Thutmosis III. und

Neferu-Ra (die Tochter von Hatschepsut und Thutmosis II.), die immer nur in

Begleitung von Thutmosis II. oder Hatschepsut auftaucht - niemals alleine. In

einer der seltenen Szenen sind Thutmosis III. und Hatschepsut gemeinsam

dargestellt - sie stehen jeweils einzeln vor Amun-Re bzw. dem ithypallischen

Amun, d. h. Thutmosis III. und die Gottesgemahlin (und Große königliche

Gemahlin) Hatschepsut sind im gemeinsamen Kultvollzug vor dem Gott zu sehen.

Nischenkapelle

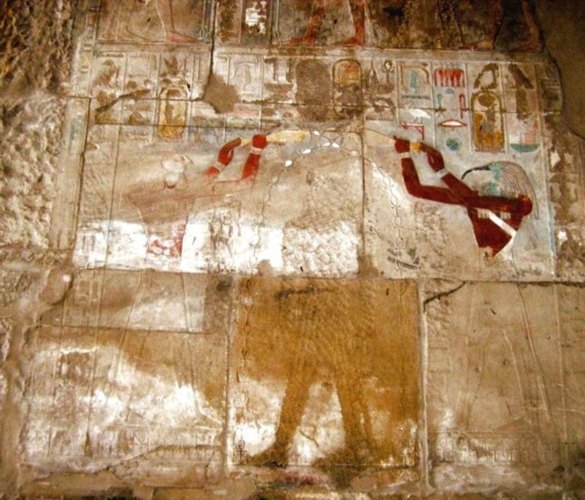

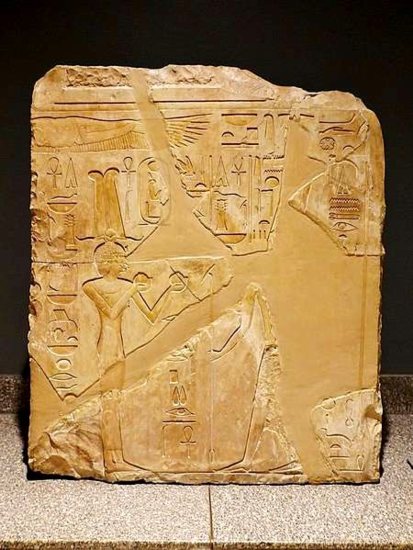

Auf einem Block aus dem Open Air Museum ist

eine Darstellung erhalten geblieben, auf welchem die Gottesgemahlin des Amun (Hmt

nTr) Hatschepsut "Leben" von

Seth erhält und von Nephthys "die Karnak beherrscht" umarmt wird.

Dieser Block ist von beiden Seiten beschriftet - auf der anderen Seite des

Blocks erhält Thutmosis II. (der Vater von Hatschepsut) die Rote Krone

Unterägyptens von Osiris (links) und Isis (rechts von ihm) - auf der anderen

Seite ist die Gottesgemahlin (Hmt nTr) Hatschepsut

zu sehen, die "Leben" von Seth erhält und von der Göttin Nephthys,

"die Karnak beherrscht" umarmt.

|

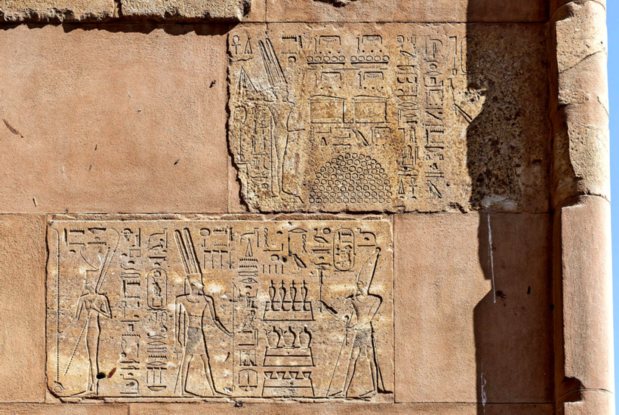

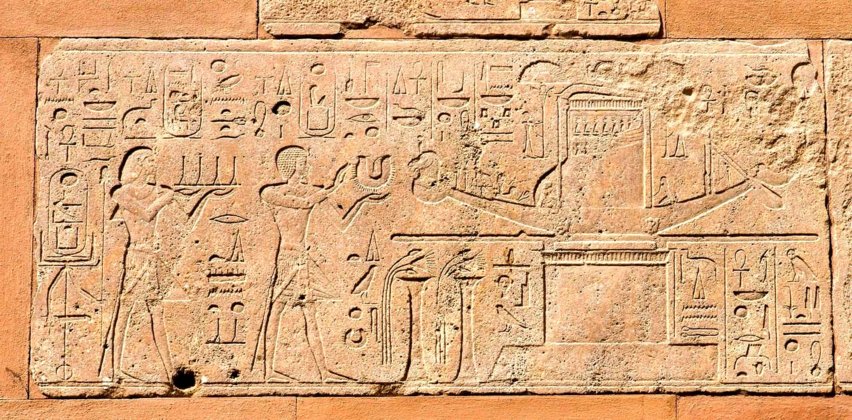

Block aus dem Open Air-Museum im Karnak-Tempel |

| Block, der beidseitig dekoriert ist - auf der einen

Seite (siehe hier) erhält die Gottesgemahlin Hatschepsut (

(Hmt nTr) "Leben"von

Seth (links unten) und wird von Nephthys (rechts unten) umarmt. |

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U/Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

|

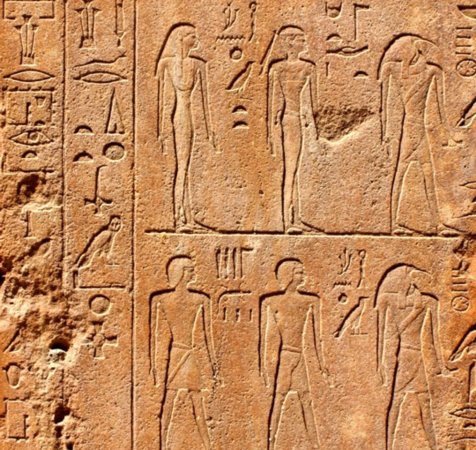

Block aus dem Open Air-Museum im Karnak-Tempel |

| Thutmosis II. erhält von Osiris (rechts) und der

Göttin Isis (links) die Rote Krone |

|

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob, Engelskirchen

- alle Rechte vorbehalten - |

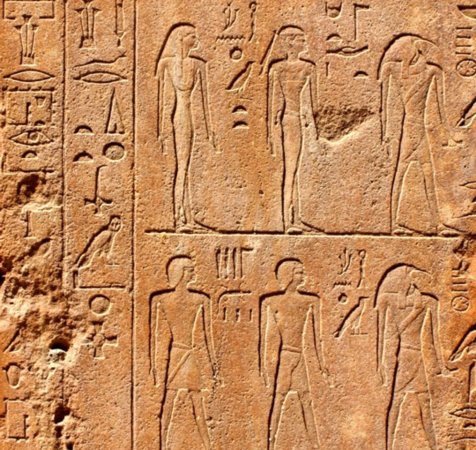

Auf einem anderen

Block, der ebenfalls zur Nischenkapelle gehört, ist die Prinzessin und

Gottesgemahlin Neferu-Ra (wie die Reste ihrer Kartusche zeigen) zu sehen, die

von der kuhköpfigen Göttin Hathor zu Amun-Re geführt wird. Dieser begrüßt

die Prinzessin. Dieser Block befindet sich lt. Gabolde 2005 im südlichen

Steinlager (siehe Gabolde, 2005).

Diese

Nischenkapelle befindet sich im Südflügel der westlichen Abschlussmauer des

"Großen Festhofes" von Thutmosis II. Die Nischenkapelle hatte 3

Nischen - wobei die 3. der "Tochter des Königs, der

Königsschwester" Neferu-Ra gewidmet war.

Barkensanktuar

Gabolde (2005) rekonstruierte anhand von wenigen

Fragmenten, die man gefunden hatte, den Grundriss eines Barkenschreins (?) -

ein Gebäude mit zwei Räumen (Länge 6 m, Breite 5 m und Höhe ca. 6 m), das

ähnlich wie die Rote Kapelle aufgebaut war. Die wenigen gefundenen Blöcke

zeigen nur die Königin und Thutmosis II. Wahrscheinlich wurde diese

Barkenstation/Barkensanktuar in der Regierungszeit von Thutmosis II. erbaut,

da dieser vor Amun steht und Hatschepsut hinter ihm. In der Zeit nach seinem

Tod (evtl. lt. Gabolde nach dem Jahr 7 der gemeinsamen Regierung von Thutmosis

III. / Hatschepsut ordnete Hatschepsut an, ihre Darstellungen und die

Titulatur ihrer neuen Rolle entsprechend zu modifizieren. Der Fundort der Blöcke und der

ursprüngliche Standort der Kapelle sind unbekannt.

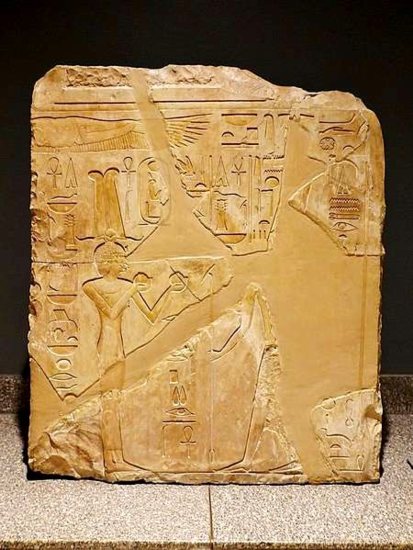

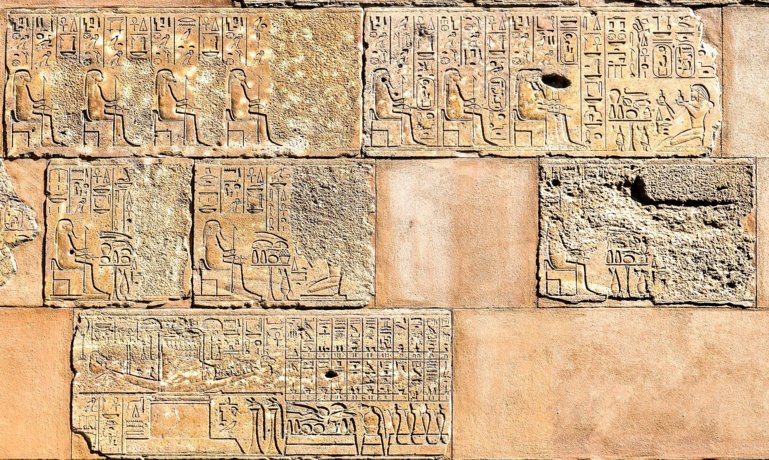

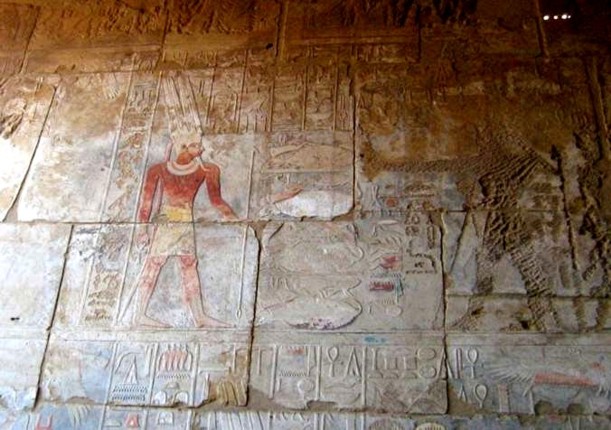

|

Block

aus dem Barkensanktuar der Hatschepsut

- Fundort unbekannt -

heute im Luxor-Museum

Thutmosis II. - hinter ihm Hatschepsut -

präsentiert die beide Stiere und 2 Kälber vor Amun-Re. Thutmosis II. trägt die

Doppelkrone, den Königsschurz und einen Halskragen. In seiner rechten

Hand hält er einen Stock. Hatschepsut steht hinter ihm und hält einen

Fächer und ein Anch-Zeichen in ihren Händen. Das Szepter der

Königsgemahlin wurde in ein "heka"-Zeichen umgewandelt.

Spuren des eng anliegenden Kleides sind schemenhaft noch als Träger

über der linken Schulter zu erkennen.

Über ihren Kopf sind die

Reste ihrer Kartusche zu sehen mit ihrem Thronnamen "Maat-ka-Ra",

der offensichtlich später eingefügt worden ist. Ihre Perücke wurde in

ein "Nemes-Kopftuch" umgearbeitet und ihre Schultern wurden

verbreitert (damit sie maskuliner" wirkt.

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten -

|

weitere kleine Kapelle

Noch weniger erhaltene Blöcke sind

von dem 4. Gebäude aus Kalkstein erhalten geblieben. Labib Habachi hatte von

dieser Kapelle zwei Blöcke publiziert, die aneinander passen und den Rest

eines Szepters von Amun sowie eine Eulogie der Hatschepsut tragen. Gabolde

schreibt in seinem Werk von 2005, dass im Text die Kartusche mit dem Namen

Hatschepsut überarbeitet und durch ihren Thronnamen Maat-ka-Ra ersetzt wurde.

Im Brooklyn Museum, New York (Inv.-Nr. 87.1 = Fragmente eines Gesichts eines

Königs/Königin) und im Ägyptischen Museum Kairo (JE 40640 = Reste der

Titulatur der Maat-ka-Ra und von Thutmosis II. -teilweise zerstört)

befinden sich zwei weitere Blöcke dieses Bauwerkes (1).

Das Fragment eines Kalksteinblocks wurde 1930 von dem

französischen Ägyptologen H. Chevrier in Karnak gefunden. Es gehört zu

einer abgerissenen Kapelle - möglicherweise von Thutmosis II. (Aa-cheper-en-Ra),

von der nur sehr wenige Fragmente erhalten sind. Die ursprüngliche Position

der Kapelle im Karnak-Tempel ist unbekannt - ebenso wie sie früher ausgesehen

hatte.

|

|

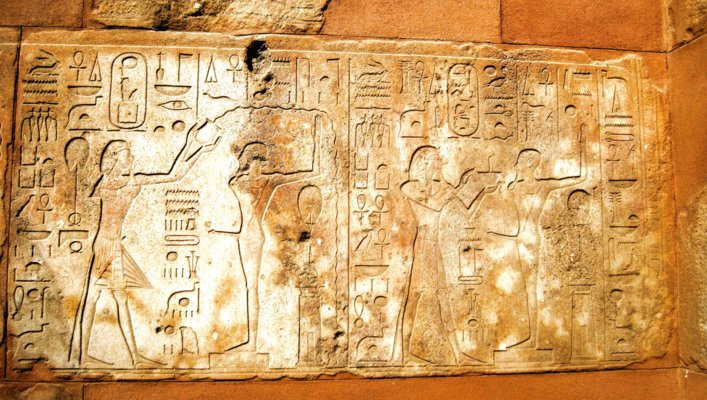

Relief aus der Zeit von Hatschepsut

- heute im Luxor-Museum

Die Darstellung zeigt Maatkare - in einem eng

anliegenden Kleid mit der hohen Atefkrone auf dem Kopf - beim

Weinopfer (runde Gefäße) vor Amun. Sie ist hier eindeutig durch die

Beischrift als "König von Ober- u. Unterägypten" und

"Herrin der zwei Länder", "Maat-ka-Ra" als Pharao

zu identifizieren. Die Gabe des Gottes sind "Leben, Dauer, Heil,

Gesundheit und Herzensfreude für die Königin.

Auf diesem Relief sind die entscheidenden Schritte

zur Rolle als Königin und Herrscherin über Ägypten also schon

vollzogen, zu erkennen durch den Herrschertitel: "nesu-bit"

(König von Ober- und Unterägypten und ihren Thronnamen Maat-ka-ra in

einer Kartusche. Die Darstellung der Königin ist hier aber noch typisch

weiblich.

Am oberen Rand wird die Szene durch die

Himmelshieroglyphe abgeschlossen - darunter ein Teil der geflügelten

Sonnenscheibe.

Bild:

LuxorMuseum

Relief Hatschepsut 02

Autor: Olaf Tausch, 17. 10. 2019 Wikipedia

Lizenz: CC

BY 3.0 |

Die sog. "Rote Kapelle" (franz. "Chapelle Rouge")

war ein Barkenschrein für den Gott Amun-Re im Tempel von Karnak. Der

ältägyptische Name des Barkenheiligtums lautete: "s.t-jb-Jmn"

- Lieblingsplatz des Amuns. Die Chapelle

Rouge (Rote Kapelle) war keine unbedeutende Kapelle am Prozessionsweg wie

einige der anderen Kapellen, sondern ihr Platz lag im Zentrum des Amun-Tempels

von Karnak und war "das Haus der Amunbarke" mit ihrem

Götterschrein. Irgendwann am Ende seiner Regierung ließ Thutmosis sie

abreißen.

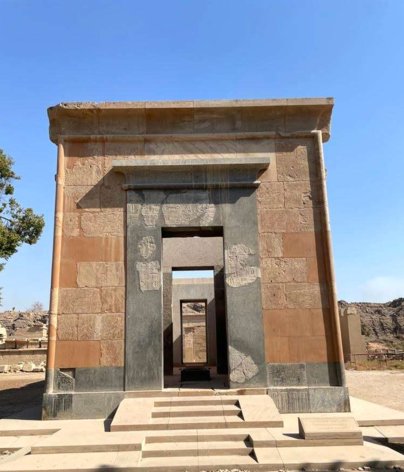

Heute

befindet sich das Gebäude im Open Air Museum (OAM) des Karnaktempels. Man

erreicht das Gelände, indem man den Großen Festhof (hinter dem 1. Pylon) mit

der Taharqa-Säule zwischen dem I. und II. Pylon nach links gehend verlässt

und den Weg in Richtung der Toiletten folgt. Im OAM befinden sich mehrere

Kapellen:

- die Alabaster-Kapelle von Thutmosis III.,

- die Barkenkapelle "Netjery-menu" (Göttliches Momument -

geweiht für Amun-Re)

- die sog. "Weiße Kapelle von Sesostris I:

- der Alabaster-Schrein von Thutmosis I.

- und ein Kiosk von Thutmosis IV.

- sowie auch die Rote Kapelle der Hatschepsut

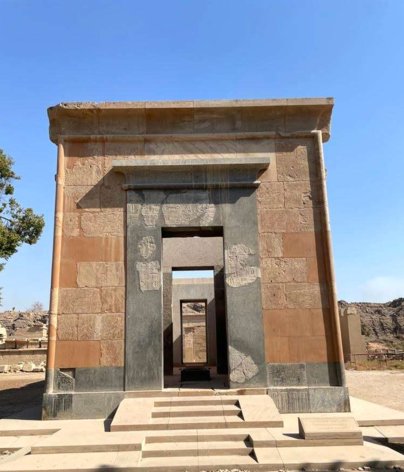

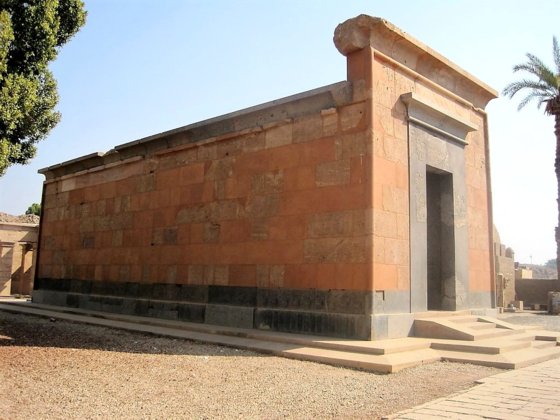

|

|

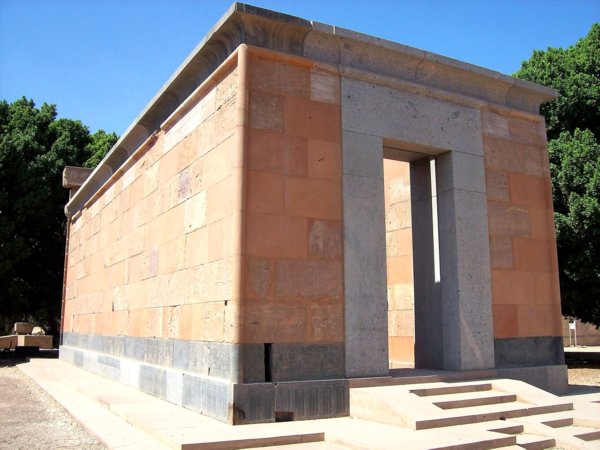

Die Rote Kapelle im Open Air Museum von Karnak

- Haupteingang

Zwischen 1898 und 1999 wurden bei

Restaurationsarbeiten im 3. Pylon des Tempels des Amun-Re in Karnak

einige 100 Blöcke, die aus der ursprünglichen Kapelle stammten,

wiedergefunden und vom "Centre franco égyptien d'étude des

tempels de Karnak (CFEETK)" unter der Leitung von Nicolas Grimal

und Francois Larché untersucht und dann zusammen mit weiteren Blöcken

zu einer hypothetischen Rekonstruktion der Roten Kapelle

wiederaufgebaut.

Bei der Roten Kapelle handelt es sich um ein

Barkensanktuar zu Ehren von Amun-Re bzw. seiner ithypallischen

Erscheinungsform des Gottes Amun-Min. Die meisten Blöcke zeigen

Hatschepsut allein oder zusammen mit ihrem Co-Regenten Thutmosis III bei

verschiedenen rituellen Handlungen). Auf den Blöcken befinden sich

Darstellungen des Talfestes, des Opetfestes und des täglichen

Kultbild-Rituals.

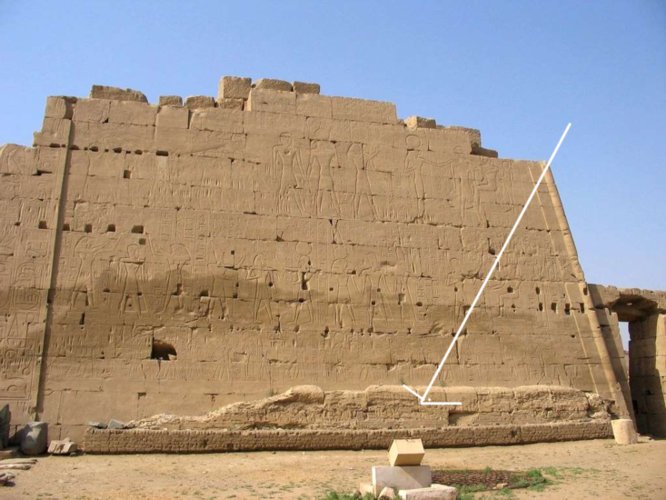

Der Haupteingang (Westseite) der Roten Kapelle

überragt mit ihren 7,70 m deutlich die Kapelle selber.

Bild: Courtesy to Carola Schneider

- alle Rechte vorbehalten - |

Der

Bau aus Quarzit- und Dioritblöcken wurde unter Königin Hatschepsut einige

Jahre vor ihrem Tod begonnen und nach ihrem Tod von Thutmosis III. in dessen

Namen vollendet. Später ließ er diese Kapelle wieder abreißen und ersetzte

sie durch einen neuen, eigenen Bau. In der Vergangenheit ist der originale

Standort dieses Heiligtums immer wieder kontrovers diskutiert worden, denn

keiner der gefundenen Steinblöcke wurde in situ gefunden.

Heute

hat sich in aber unter den Ägyptologen die Überzeugung durchgesetzt, dass

sie einst an einer zentraler Stelle im Tempel, vermutlich dort, wo sich heute

das Barkensanktuar des Philipp III. Arrhidaios befindet gestanden hatte. Französische

und ägyptische Archäologen rekonstruierten 1997 das Heiligtum anhand

zahlreicher Originalblöcke im Freilichtmuseum in Karnak. Die Blöcke aus

Quarzit (der aus dem Djebel Akhmar, dem "roten Berg" in der Nähe

von Heiliopolis stammt) verleihen dem Gebäude die rötliche Farbe. Der dunkle

Diorit wirkt gegenüber den Blöcken aus Quarzit wie ein schwarzer Rahmen. Es

wurden von der unter Thutmosis III. abgerissenen Roten Kapelle rund 322 Blöcke

zwischen 1898 und 1990 wieder entdeckt. So entdeckte Georges Legrain erste Blöcke

der "Kapelle" bei seinen Restaurierungsarbeiten im 3. Pylon des

Amun-Re-Tempels von Karnak. Diese Quarzitblöcke waren damals offensichtlich

als "Füllmaterial" für den Pylon wiederverwendet worden. Andere

Blöcke wurden auch auf dem Gelände des Ptah-Tempels und in der Nähe des 9.

Pylons des Amun-Tempels gefunden.

Auf

der Granitbasis der Außenwände sind die Gaue von Ober- und Unterägypten

dargestellt - jeweils durch die Gestalt des Nilgottes "Hapi" mit dem

entsprechenden Emblem für den Gau auf dem Kopf dargestellt.

Aufgrund

ihrer rötlichen Färbung erhielt der Bau von den französischen Archäologen

die Bezeichnung "Chapelle Rouge" (Rote Kapelle) - als Gegenstück

zur "Chapelle Blanche" (Weiße Kapelle) des Sesostris I., die aus

hellem Kalkstein errichtet war. Pierre Lacau und Henri Chevrier veröffentlichte

1977 einen ersten Rekonstruktionsvorschlag (1).

|

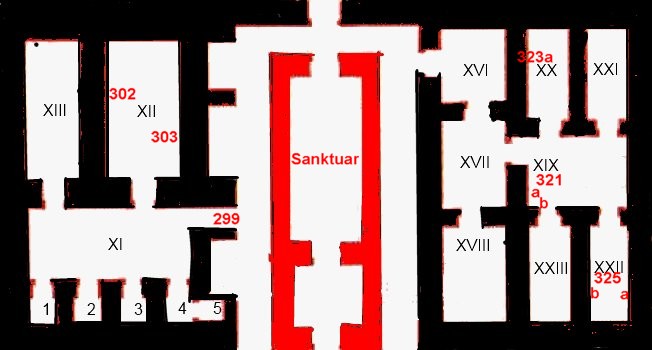

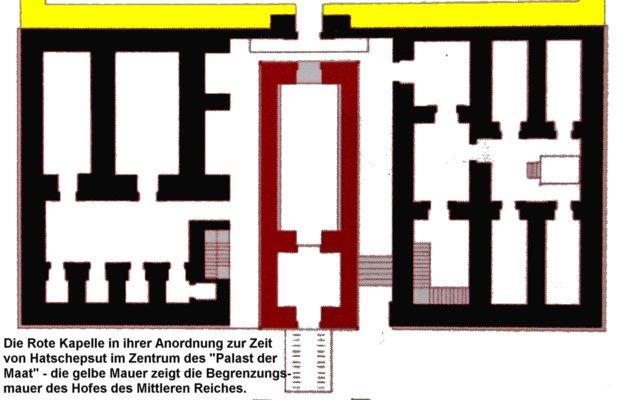

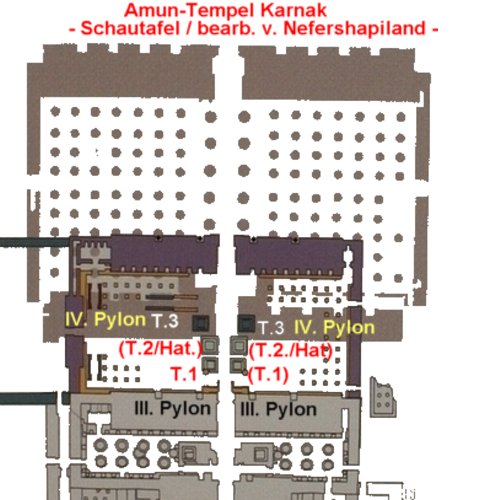

|

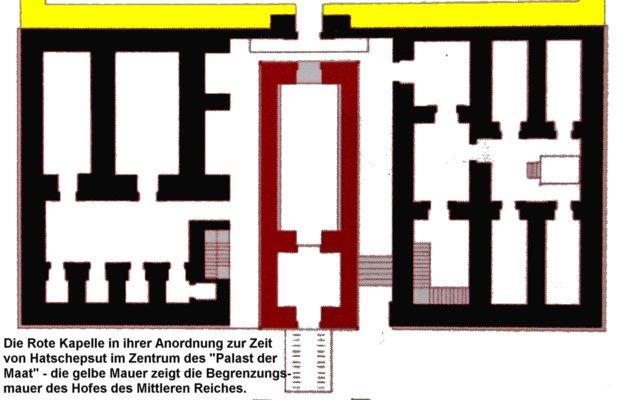

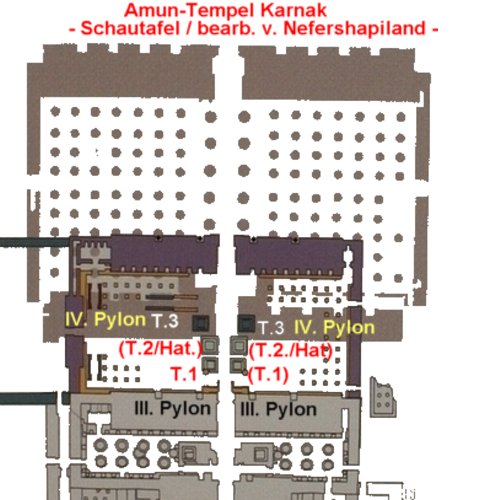

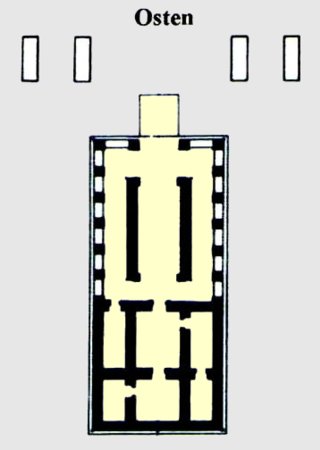

Plan Lage der Roten Kapelle

zur Zeit der Hatschepsut

- in Rot dargestellt -

Den Forschungen der französischen CFEET zufolge

befand sich die "Rote Kapelle" "zwischen dem nördlichen

und südlichen Gebäudekomplex des "Palast der Maat".

Zeichnung: nach Larché, La Chapelle Rouge, 2008

- modifiziert von Nefershapiland - |

Allerdings

ist auch heute noch die ursprüngliche Lage der "Roten Kapelle"

umstritten. Einige Forscher gehen weiterhin davon aus, dass sich das Bauwerk

von Hatschepsut ursprünglich "vor" den beiden Gebäudeteilen des

Palast der Maat befand. Hatschepsut ließ um das Allerheiligste im

Karnak-Tempel diverse Um- und Neubauten durchführen, die heute als

"Palast der Maat" bekannt sind. Man fand zwar keinen einzigen Block

der Roten Kapelle mehr in situ

(vor Ort) - aber sicher war sie das zentrale Element dieses Komplexes (siehe

Peter Nadig, m. Clauss: Hatschepsut/Ph. v. Zabern-Verlag, Darmstadt 2014), S.

167). Nach El-Hagazy und Martinez befand sich dieser Komplex nördlich und

südlich des heutigen Barkensanktuars von Philipp Arrhidaeos und die Rote

Kapelle in der Hauptachse vor diesem Gebäudekomplex, wodurch sie vom

Hofbereich umfasst wurde. Die französischen Archäologen vom CFEET vermuten,

dass sie an der gleichen Stelle gestanden hatte, wie das heutige

Barkensanktuar und schlagen vor, dass sie sich an die Westfassaden der

nördlichen und südlichen Hallen anschlossen (siehe Zeichnung oben), was auch

aufgrund ihres Umfanges möglich ist.

Im

Freilichtmuseum (OAM) im Karnak-Tempel wurde die Rote Kapelle im Vergleich zum

ursprünglichen Standort um 90 ° gedreht, aufgebaut. Nun befindet sich ihre

Achse nicht mehr nach Westen, zum Nil hin, sondern zeigt heute südwärts, zum

Luxor-Tempel hin (1).

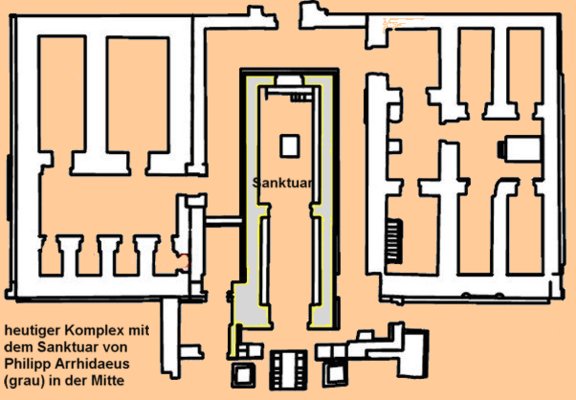

|

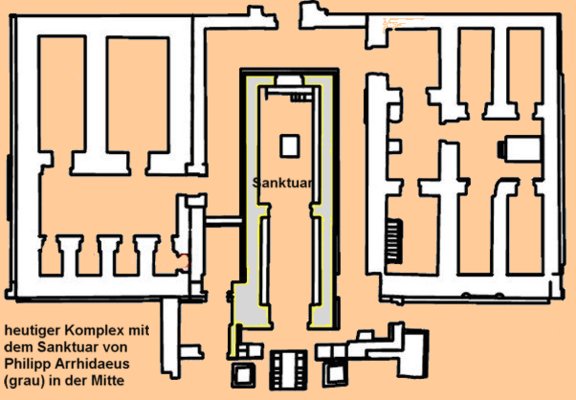

|

Heutigere Zustand des Komplexes

mit dem Sanktuar von Philipp Arrhidaeus

Anstelle des heutigen Sanktuars von Philipp

Arrhidaeus hatte dort zur Zeit der Hatschepsut die Rote Kapelle

befunden, die von dem Gebäudekomplex des "Palast der Maat"

(den Kammern der Hatschepsut) umgeben war.

Zeichnung: nach Larché, La Chapelle Rouge, 2008

- modifiziert von Nefershapiland - |

|

Die

Rote Kapelle - (Nordseite)

Bei

dem Wiederaufbau im "Open Air Museum" wurde die Rote Kapelle

- im Vergleich zum ursprünglichen Standort um ca. 90 Grad gedreht

wiederaufgebaut, d. h. der ursprünglich nach Westen zum Nil hin

ausgerichtete Haupteingang, zeigt heute südwärts zum Luxor-Tempel

hin. |

|

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

Bei

der Rekonstruktion der Kapelle zeigte sich, dass fast alle Reliefszenen

jeweils nur über einen Steinblock lang waren - äußerst selten auch

horizontal über zwei Blöcke. Die Steinblöcke, die in

"Ziegelbauweise" verlegt waren, waren einheitlich groß und ähnelten

den Talatat von Echnaton, so dass der Bau relativ einfach war - demzufolge

auch der Abbau unter Thutmosis III. Der Rote Quarzit kam aus den "Roten

Bergen" von Djebel Akhmar - nahe bei Heliopolis).

Man

geht heute nach dem aktuellen Stand der Forschung davon aus, dass Thutmosis

III. die Abschlussreihe der oberen Blöcke setzen ließ und auch mit der

Dekoration an drei Blöcken des 7. und an allen Blöcken des 8. Registers

fortfuhr. Hier tauchte er dann auch nur noch alleine (ohne Hatschepsut) auf.

Einige Jahre nach dem Tod der Königin wurden alle Arbeiten an der Roten

Kapelle eingestellt und sie schließlich abgebaut. Er ersetzte schließlich

die Rote Kapelle durch eine eigene Kapelle aus Granit, welche erst Philipp

III. Arrhidaios Jahrhunderte später erneut umbauen ließ und die noch heute

steht. Nach

der Entfernung der Torpfosten aus Diorit, welche bereits die Namen von

Thutmosis III. trugen, wurden diese für seinen Neubau im Zentrum des

Amun-Re-Tempels wiederverwendet. Das Osttor wurde in der Nordwand des

Korridors des Annalensaals und das westliche Tor des Vestibüls im südlichen

Tor des VI. Pylons ein- und umgebaut (siehe Franck Burgos, Francois Larché:

La chapelle Rouge, Paris 2008, S. 11). Die Namen und Darstellungen der

Hatschepschut wurden ausgemeißelt, wohl erst nach dem Abbau der Kapelle.

Viele der Blöcke wurden später auch von Amenophis III. als Fundament für

seinen III. Pylon in Karnak (1).

Die

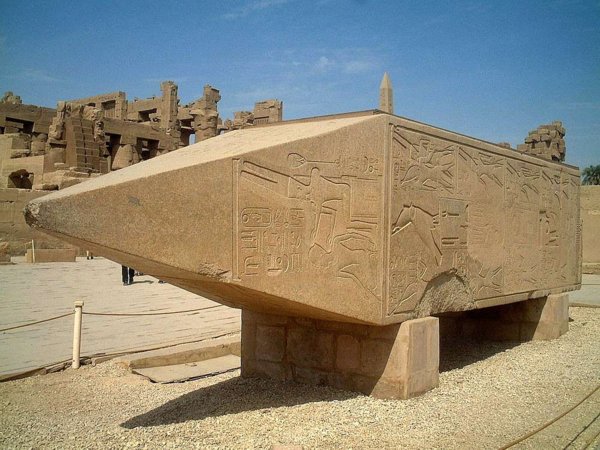

Rote Kapelle war ursprünglich 17,54m lang, 6,17m breit und 5,64m hoch. Die

Fassade des Vestibüls ist 7,70 m hoch, während die des Altarraumes nur 5,77

m hoch ist. Bei der Rekonstruktion der Roten Kapelle wurden

offensichtlich keine Decksteine für ein Dach gefunden worden -

möglicherweise ist die Kapelle nicht fertig gedeckt gewesen, obwohl rundum

auf dem Mauerwerk ausreichend Fläche als Auflage für ein Dach vorhanden

gewesen war.

Die zum Bau verwendeten Steine sind als

Baumaterial ungewöhnlich - sie bestehen hauptsächlich aus Quarzit (einem

silifizierten, sehr harten, orange-, rotbraunen und violettfarbenen Sandstein).

Dieser wurde eigentlich nur für Statuen benutzt - jedoch sehr selten für

Bauwerke. Andere Bauteile sind aus dunklem Diorit gearbeitet (wie die

Hohlkehlen, Kapellensockeln und Türeinfassungen, die gegenüber den bunten

Steinen wie ein schwarzer Rahmen wirken. Die äußeren Wände waren oben durch

sog. "Hohlkehlen" bekrönt, wobei aber nicht alle Rundstäbe an

allen Stellen fertig gestellt waren.

Eine Treppe mit sechs Stufen führt zum

Eingangsportal auf der Westseite der Kapelle. Das Gebäude besteht aus zwei

mit einem Fußboden gepflasterten Innenräumen: das Vestibül und das dahinter

befindliche Sanktuar (Heiligtum). Dieses war ursprünglich mit einer Tür

verschlossen und enthält an ihrer Ostseite einen weiteren Zugang. Die

Innenwände sind mit acht Bild- und Textregistern dekoriert.

Der gepflasterte Boden ist perfekt

aneinandergereiht - mit Ausnahme der zentralen Blöcke, die von einer Rinne

umgeben sind. Der zentrale Teil war also eindeutig dazu bestimmt, das

Reinigungswasser aufzunehmen, welches bei den rituellen Zeremonien verwendet

wurde

Charakteristische Merkmale der ägyptischen

Tempelbauarchitektur sind die Rundstäbe an den vier Ecken des leicht

geböschten Bauwerkes sowie die Hohlkehle als gewölbter Abschluss der oberen

Mauerteile.

Die Eingänge

Die Kapelle hat drei

Durchgänge (den Haupteingang auf der Westseite, den rückwärtigen Ausgang

auf der Ostseite und das innere Tor vom Vestibül ins Sanktuar) mit der gleichen Größe und alle lagen auf einer Ebene. Alle

Durchgänge wurden durch zweiflügelige Tore verschlossen, die sich nach innen

öffneten. (Quelle: Arnold, Lexikon der Ägyptologie, 2000). Oben

und unten hatten die Türflügel je einen Zapfen, wobei jeder Türflügel oben

mit dem oberen Zapfen in eine Bohrung des Türsturzes eingehängt wurde, wie

Dieter Arnold (Lexikon der Ägyptischen Baukunst, 2000) ausführt. Der

Türflügel wurde dann unten in einer Rinne im Boden eingeschoben und bis zum

Einrasten nach vorne geschoben bis zur endgültigen Position des

Türflügels.

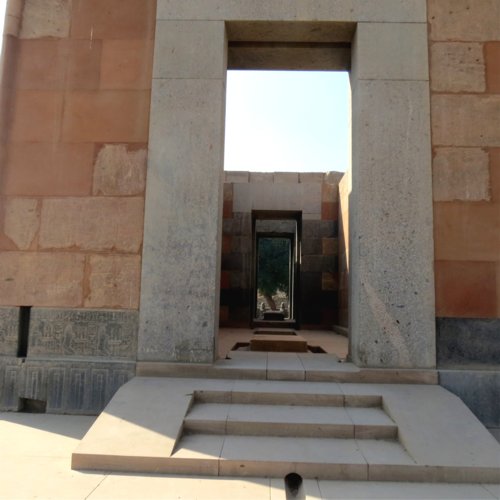

|

|

Eingang Westseite der Roten

Kapelle

Türsturz

Die Torpfosten und der Türsturz

waren aus Grano-Diorit gearbeitet und die wenigen erhaltenen Inschriften

zeigen nur die Namen (Thron- u. Geburtsname) von Thutmosis III sowie die

üblichen Epitheta.

Foto: Courtesy to Elvira

Kronlob 2019

- alle Rechte vorbehalten - |

Die Türpfosten und Türstürze aus Diorit, welche

bereits die Namen von Thutmosis III. trugen wurden unmittelbar nach ihrer

Entfernung im Zusammenhang mit der Abtragung der Roten Kapelle unter Thutmosis

III. für dessen Neubauten im zentralen Bereich des Amun-Tempels

wiederverwendet. Das Osttor (siehe Bild unten) wurde in der Nordwand des

Korridors im Annalensaal und das westliche Tor (Bild oben) des Vestibüls im

südlichen Tor des 6. Pylons ein- und umgebaut (Quelle: Franck Burgos,

Francois Larché: La chapelle Rouge. Le sanktuaire de barqued'Hatschepsout,

Paris 2008, ISBN 978-2-86538-317-7-S. 11)

Die

Rote Kapelle - (Ostseite)

Treppe

mit Stufen - Rückseite

mit Durchblick auf des innere Tor ins Vestibül |

| Rückseite der Roten Kapelle mit

einer 5,77 m hohen Fassade, die somit nur geringfügig höher war als

die Kapelle selbst. Dieser Eingang führte zum Sanktuar.

Eine schmale Abflussrinne, die zur Aufnahme des

Wassers, das zur rituellen Reinigung im Sanktuar genutzt wurde, führt

um die östliche Basis eines Podestsockels im Inneren und durch die

östliche Tür (siehe Abfluss unterhalb der 3. Treppenstufe) nach draußen

auf die vorletzte Stufe. |

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob 2019

- alle Rechte vorbehalten - |

Vestibül:

Das Vestibül (Opfertischsaal) war

der Raum für die täglichen Opfergaben und Opfer-Rituale, wobei die

Opfergaben offenbar mit Wasser besprengt wurden, da links und rechts des

Hauptportals im Boden seitliche Abflussrinnen wegführten. Diese Rinnen

dienten zur Aufnahme des Wassers, dass bei den täglichen Kulthandlungen

verwendet wurden. Ein Abflusskanal führt von der Rinne um die östliche Basis

durch die östliche Tür nach draußen.

In der Mitte des Vestibüls befindet sich

eine 1,30 m x 0,80 m große und 0,5 m tiefe Dioritwanne. Sie trägt ein Dekor

aus Lattichpflanzen - evtl. hatte sie als Lattichbecken gedient. Im Sanktuar

ruhte die Barke des Amun-Re auf einem als Kapelle gestalteten Sockel, von dem

heute nur noch ein 0,20 m hoher Quarzitblock erhalten ist, der von einem

Abflusskanal umgeben ist. Dieses lässt vermuten, dass das tägliche

Reinigungsritual wohl im Sanktuar stattgefunden hatte.

|

|

Dioritbecken

aus dem Vestibül

Maße: 1,30 x 0,80 x 0,5 m

Dieser ausgehöhlte Block wurde 1995 -

auf der Ostseite von Karnak - in einem Loch vor dem Tor des Tempels

"Osiris von Koptos" gefunden und die Ägyptologen ordneten ihn

- aufgrund verschiedener Merkmale - der Roten Kapelle zu (siehe Larché

1999-2000). Larché vermutet, dass dieser Block bereits in der Antike

bei seiner Zweitverwendung ausgehöhlt wurde - ursprünglich aber

vielleicht ebenso wie die beiden anderen Socke im östlichen Teil der

Roten Kapelle entweder als Opfertisch oder Podest für die Barke diente.

Auf der Westseite des Diorit-Blocks

steht der Thron- und Geburtsname von Königin Hatschepsut. Die beiden

Schmalseiten sind mit einem Lattichfries verzieht.

Bild:

Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten -

|

Der Boden im Vestibül ist ca. 20 cm höher als

der im Sanktuar und die Stufe zum Sanktuar liegt genau im Durchgang. Sie

schloss mit der Tür ab. Man musste also vom Vestebül aus 20 cm hinabsteigen,

um ins Sanktuar zu gelangen und ebenso am anderen Ende eine Stufe wieder

hinaufsteigen, um die Türschwelle am östlichen Ende des Sanktuars nach

außen zu erreichen.

Interessanterweise befindet sich an der Stufe vom

Vestibül zum Sanktuar - auf der linken Seite (vom Sanktuar aus gesehen),

direkt über der Rinne für den Einschub des Türflügels die Kartusche von

Hatschepsut (2). Das Vestibül war

ursprünglich durch eine Tür vom Sanktuar abgetrennt. Heute sind nur noch

Teile der Türpfosten aus Diorit erhalten.

Sanktuar

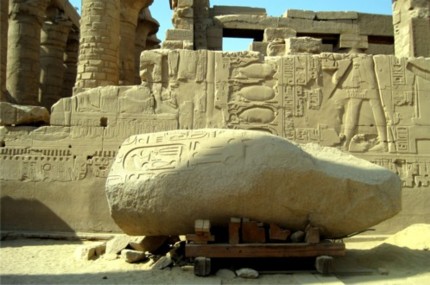

Nur wenige Personen hatte zum Sanktuar (altägypt.:

"Set-Weret" / der Große Thron)

Zutritt. In diesem heiligen Raum ruhte die Barke des Amun auf einem als

Kapelle gestalteten Sockel, wie auf einem Thron. Von diesem Sockel ist heute

nur noch ein 0,20 m hoher Quarzitblock erhalten, der mit einem Lattichfries

dekoriert ist. Dieser Sockel bildete einst das Podest für den heute

verlorenen Barkensockel und ist von Abflussrinnen umgeben, die den Sockel

"umlaufen". Somit könnte das tägliche Reinigungsritual am Kultbild

tatsächlich im Sanktuar vollzogen worden sein.

In den Vertiefungen

vor der Plinthe des Barkensockels wurden - noch nach Tausenden von Jahren -

Metallspuren nachgewiesen, welche die vor dem Barkensockel aufgestellten

bronzenen oder kupfernen Opferständer mit langstieligen Lotosblumen gehalten

haben, wie es Reliefdarstellungen zeigen. Sicherlich wurden die Pflanzen

bewässert, worauf die Abflussrinnen, welche die Vertiefungen für die

Opferständer mit dem zentralen Abflusskanal verbinden, zeigen. Das Wasser

wurden im Abflusskanal gesammelt und unter der Schwelle des Ostportals nach

außen abgeleitet.

Nahe dem Durchgang

zum Vestibül - in der Zentralachse - befindet sich zudem ein

undekorierter Dioritsockel (10 cm hoch) der als Untersatz für einen

Opfertisch gedient haben könnte (Quelle: M. Schnittger, Hatschepsut. Eine

Frau als König von Ägypten, Darmstadt 2011, S. 101-103)

(Die Nummerierung der Blöcke folgt der

Arbeit des Architekten Francois Larché und und des Steinmetzes Franck Burgos

vom (CFEETK), welche die Rekonstruktion der Blöcke durchgeführt und 2001

abgeschlossen hatten und ihre Arbeit 2006 publiziert hatten). - (La chapelle

Rouge, Le saanctuarire de barque d'Hatshepsut, Paris 2006).

Bei

der Rekonstruktion der Kapelle zeigte sich, dass fast alle Reliefszenen

jeweils nur über einen Steinblock lang waren - äußerst selten auch

horizontal über zwei Blöcke. Die Steinblöcke, die in

"Ziegelbauweise" verlegt waren, waren einheitlich groß und ähnelten

den Talatat von Echnaton, so dass der Bau relativ einfach war - demzufolge

auch der Abbau unter Thutmosis III. Der Rote Quarzit kam aus den "Roten

Bergen" von Djebel Akhmar - nahe bei Heliopolis).

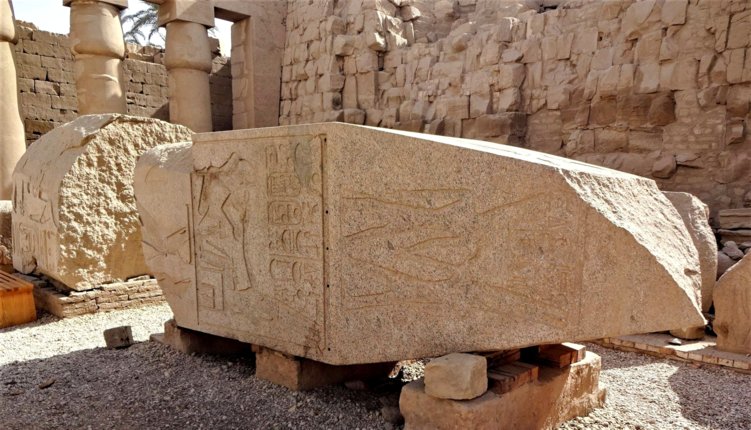

Die umlaufende Basis der Roten Kapelle

(unvollständig) aus Grano-Diorit zeigt Darstellungen der Wegestation der

Opet-Prozession zwischen Karnak- und dem Luxor-Tempel. Insgesamt ließ

Hatschepsut sechs Wegestationen errichten, die während der Prozession als

Ruhestationen für die Heilige Barke des Amun dienten, der über Land

durchgeführt wurde. Der Rückweg erfolgte auf dem Nil mit der Barke "Userhat-Amun".

Erst seit der Zeit von Tutanchamun wurden beide Prozessionswege auf dem Wasser

durchgeführt.

Auf den meisten Blöcken der Roten Kapelle sind

Hatschepsut alleine oder zusammen mit ihrem Co-Regenten Thutmosis III.

dargestellt. Sie zeigen diese bei verschiedenen rituellen Handlungen (wie beim

Opet-Fest oder bei einem Kultlauf oder in Verehrungsszenen vor Amun). Auf

einigen der Blöcken sind Zerstörungen der Figur von Hatschepsut zu sehen,

was oft als Hinweis auf eine sog. "Damnatio memoriae" während der

Alleinregierung von Thutmosis III. gedeutet wird. Evtl. hatte dieser aber nur

versucht, die Rote Kapelle als "sein Werk" und für sich alleine in

Besitz zu nehmen (siehe Chr. Meyer, 1989). Offensichtlich hatte Thutmosis -

nach dem Tod der Hatschepsut - versucht, das unfertige Bauwerk für sich zu

usurpieren, da er einige der Reliefs zu Ende dekorieren ließ. Man geht davon

aus, dass Thutmosis III. die Blöcke der obersten Abschlussreihe alleine

setzten ließ und mit dem Dekorationsprogramm an drei Blöcken des 7. und das

gesamte 8. Register auf der Abschlussreihe der Kapelle nach dem Tod der

Hatschepsut fortfuhr. Als Beleg dafür ist zu sehen, das er nur noch alleine

auftaucht. Einige Jahre nach dem Tod von Hatschepsut wurden die Arbeiten an

der Roten Kapelle schließlich eingestellt und später baute man die Kapelle

ganz ab.

Bei der Rekonstruktion der Kapelle zeigte es sich,

dass sich fast alle Reliefszenen nur jeweils über einen Steinblock

erstreckten - nur selten mal horizontal auch über zwei Blöcke - jedoch

niemals vertikal über mehrere Blöcke (mit Ausnahme der Torlaibungen)

(Quelle: 2).

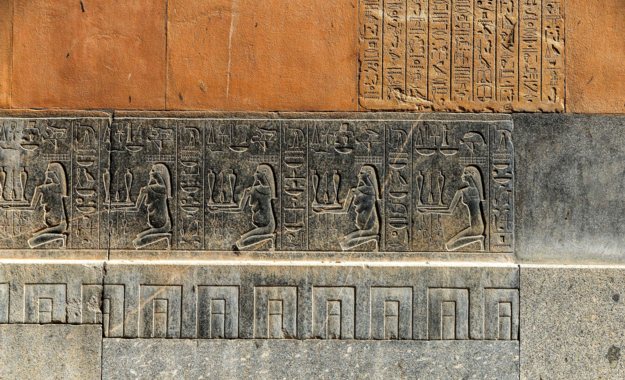

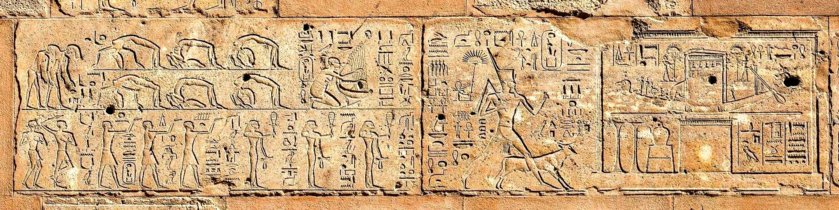

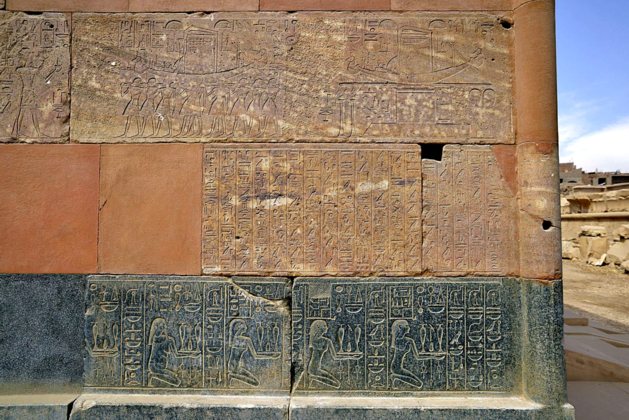

Auf einem umlaufenden Band an der Kapellenbasis

(der Sockel und das 1. Register) aus fast schwarzem Diorit und kontrastierend

mit dem rotgelben Quarzit der restlichen Register sind auf allen Seiten der

Roten Kapelle personifizierte Provinzen von Ober- und Unterägypten oder

personifizierte Monumente zu sehen, die durch identische männliche, androgyne

Gestalten (des Nilgottes Hapi) dargestellt sind. Alle Tempel sind durch eine

"Hwt"-Hieroglyphe gekennzeichnet und durch wiederum identische

weibliche Figuren dargestellt. Alle Gestalten - männliche wie auch weibliche,

knien auf einem Tablett und halten zwei Vasen und ein Uräus-Szepter an ihren

Armen mit jeweils einem Band mit zwei Anch-Zeichen. Die Figuren werden durch

einen Namen über ihren Köpfen identifiziert: Namen der Gaue

(Verwaltungseinheiten) - alle Gaunamen sind auf der üblichen Standarte

monitert - Namen königlicher thebanischer Stiftungen, und Namen einiger

geografischer Einheiten. Ganz Ägypten kommt, um dem Gott Amun seine Produkte

und Erzeugnisse anzubieten.

| Das umlaufende Sockelband besteht aus Dioritblöcke

und zeigt auf allen Seiten der Roten Kapelle personifizierte Provinzen

von Ober- und Unterägypten (oder personifizierte Monumente, welche

ihre Erzeugnisse vor Amun bringen. Auf der Süd- als auch auf der

Nordseite schauen die Figuren nach Osten, auf der anderen

Fassadenseite der Kapelle zu den Toren hin.

Die Orte und Paläste sind durch eine gleiche männliche Gestalt

des Nilgottes Hapi gekennzeichnet und die "Hwt"- Glyphe (Palastglyphe)

wird durch eine weibliche Figur dargestellt. - beide Opfergestalten

sind kniend dargestellt und opfern auf ein Tablett mit zwei Vasen und

ein Was-Szepter. Von ihren Armen hängen jeweils zwei Anch-Zeichen.

Oberhalb der Gestalten befindet sich jeweils der Name des Tempels, des

Palastes oder des Gaus.

Auf dem rechten Block an der Basis wurde der Name der

Hatschepsut zerstört. Die Inschrift berichtet vom Herbeibringen alle

Nahrungsmittel und aller Opfergaben für den Tempel der Maat-ka-ra

(namens) Amun ist der Djeser Djeseru (der Allerheiligste).

Der linke Block nennt "den Kanal des Amun, rein und

kühl" in der rechten Spalte wird über das "Bringen des

jährlichen Einkommens, frisch und rein" berichtet.

Parade der Tempel, Paläste und Gaue: (Nordwand Mitte)

Darstellung einiger unterägyptischer Gaue (von rechts nach links): der

16. Gau Mendes ("Spitze des Speeres"); Gau Nr. 15: (Ibisgau)

Hermopolis; Gau Nr. 12: Sebennytos (Gau des Göttlichen Kälbchens); 10. Gau

Athribis (Gau des schwarzen Stieres) und ganz links: 11. Gau Pharbaethos (Hesbu)

(Quelle: www.maat-ka-ra.de)

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten -

|

Die dunkle Farbe des Diorits symbolisiert den

Untergrund aus Fruchtbarkeit bringendem Nilschlamm - aus dem der

Schöpfungslegende nach das Leben auf der Welt entstand. Der Sockel stellt die

stilisierte Palastfassade dar und definiert die Kapelle somit als "Palast

des Gottes". Das umlaufende Sockelband aus Grano-Diorit auf der Südwand

ist unvollständig, die Reihe ist hier mehrfach unterbrochen.

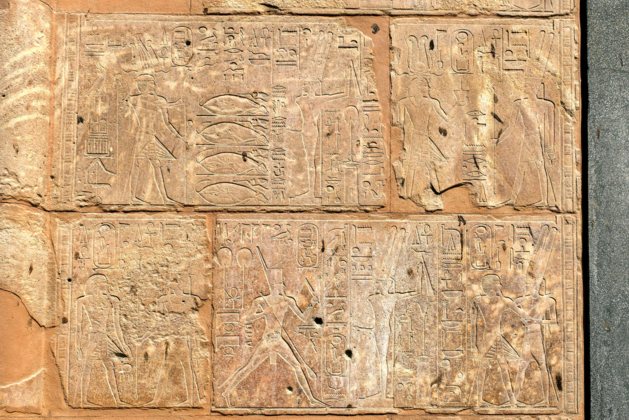

Auf der Außenfassade werden folgende (noch

erhaltene) Darstellungen gezeigt: (Quelle: deutsche Wikipedia, Rote Kapelle

Karnak)

- Register: (Sockel): Gau-Gottheiten, Tempeln,

Barkenstationen, Sumpfgebiete, Kanäle und Paläste als Gabenbringer

(siehe Bilder oben).

- Register: Einführung Hatschepsuts in die Rote

Kapelle, Hatschepsut im Tempel, "Großes Haus des Amun" und

historische Texte

- Register: West- und Ostfassade: Hatschepsut in

einem dreiteiligen Ritual vor Amun, Anbetung, Ruderlauf und Umarmung,

Nord- u. Südfassade: Opetfest, Prozession nach Luxor, Talfest, Prozession

nach Deir el Bahari

- Register: Hatschepsut bei Opferhandlungen vor

Amun, Amun in seiner normalen Form und in der Gestalt des Amun-Min

- Register: West- u. Ostfassade: Hatschepsut bei

dreiteiligem Ritual vor Amun, Anbetung, Hes-Vasen-Lauf und Umarmung.

Nord- u. Südfassade: Opetfest, Rückkehr von Luxor, Talfest, Rückkehr

von Deir el-Bahari

- Register: West- u. Ostfassade: Hatschepsut bei

Tier- und Weinopfer vor Amun - Nord- und Südfassade: Opfer vor Amun und

der Neunheit

von Heliopolis

- Register: Krönung Hatschepsut

- Register: Krönung Thutmosis III.

- Register: Nur Westfassade: Thutmosis III.

Krönungszeremonien

Im Tempel von Deir el Bahari befindet sich ein Text über

die Krönung von Hatschepsut. Ein weiterer - besser erhaltener -

Krönungsbericht hat sich auf den Außenwänden der Roten Kapelle erhalten

(Register 7). Zwei stark zerstörte Blöcke auf der Südseite zeigen eine

selten belegte Krönungssequenz, die mit der Einführung der Krönungsorte

beginnt, wo die heilige Handlung vollzogen wird. Die Zeremonie wird auf dem

Block 172 vor den beiden obersten Göttern der großen religiösen Zentren

(Heliopolis im Norden und Karnak im Süden) Atum und Amun vollzogen. Diese

halten die Königin auf dem linken Block an ihren Händen - geleitet durch

zwei königliche Standarten (der Schakalgott Upuaut, dem

"Wegeöffner" und die hintere mit dem "Sched-sched-Symbol"

und führen sie zum Tempel. Der Text (stark zerstört) enthält eine

Reinigungsinschrift: "Einführen des Königs in das Per-we und indas

Per-neser - in das oberägyptische und das unterägyptische Heiligtum.

Dahinter befindet sich der Gott Thot, Herr von Hermopolis, der die

Regierungsjahre Hatschepsuts auf eine Palmrispe schreibt und ihre Sedfeste

(Thronjubiläen) festlegt.

|

Rote Kapelle - Open Air Museum -

Südliche Außenwand |

| Auf dem

nachfolgendem Block Nr. 261 (Südwand, 7. Register) folgt die Krönung

selbst, in der Amun ein Nemes-Kopftuch (nms) auf dem Kopf der

Königin befestigt. Hatschepssut kniet im "pr-wr" vor

Amun. Vor ihr steht die löwenköpfige Göttin Weret-Hekau

"Herrin des Himmels, Königin der Beiden Länder". |

Die Darstellungen auf der West- und Ostfassade

Die Darstellungen auf der West- und

Ostfassade (dem Ein- und Ausgang der Kapelle) sind ohne Bezug zu den Szenen

auf der Süd- und Nordseite der Roten Kapelle angeordnet worden. Nur auf dem

1. Register setzt sich umlaufend auf allen 4 Seiten die Prozession der Gaue

und Tempeln fort.

Sowohl die West- als auch die Ostfassade sind fast

mit einem identischen Aufbau versehen - in den Registern 2 - 7 befinden sich

korrespondierende Szenen. Das 8. Register zeigt unterschiedliche Szenen. Nur

die Westseite besitzt auch noch über ein 9. Register, da sie höher ist als

die Ostfassade. Die Szenen auf der Nord- und Südhälfte beider Fassaden -

getrennt durch die Eingänge, sind identisch dekoriert mit wiederholten Szenen

- mit einem einzigen Unterschied: der König auf der Südhälfte von beiden

Fassaden trägt die weiße Doppelkrone von Oberägypten und der König auf der

Nordhälfte der Fassade die Rote Krone von Unterägypten.

Das Bildprogramm auf der West- und

Ostfassade der Tore:

| Sockel |

Palastfassaden-Motiv |

| 1. Register |

Gaugottheiten, Tempel und Kanäle als

Gabenbringer |

| 2. Register |

Einführung von Hatschepsut in die Rote

Kapelle und Hatschepsut im Tempel "Große Haus des Amun". |

| 3. Register |

Dreiteiliges Ritual vor Amun -

Hatschepsut bei Anbetung - Ruderlauf und Umarmung durch den Gott |

| 4. Register |

Hatschepsut - Opferhandlung vor Amun

(Tieropfer u. Weihrauch) |

| 5. Register |

Dreiteiliges Ritual vor Amun -

Hatschepsut anbetend - beim Vasenlauf und bei Umarmung durch den Gott |

| 6. Register |

Hatschepsut bei zwei Opferhandlungen vor

Amun - Tieropfer und Weinopfer |

| 7. Register |

Krönungsszenen der Hatschepsut |

| 8. Register |

Krönung Thutmosis III. |

| 9. Register |

Thutmosis III. |

Rote Kapelle - Open Air Museum - Fassade

westliches Tor/Nordhälfte / 4 Blöcke

- Opferhandlungen und Rituallauf vor dem ithypallischen Amun - |

| Die Darstellungen auf dem Westtor der

Kapelle aus rotem Quarzit (Herkunft aus den "Roten Bergen"

von Djebel Akhmar bei Heliopolis) zeigen oben links eine

Opferszene: rechte Seite der ithypallische Amun und links Hatschepsut,

die vier Opferstiere opfert. Hinter der Königin steht ihr Ka als

Standarte.

Der Block rechts oben zeigt links die "Gute

Göttin" Maat-ka-ra beim Weihrauchopfer vor Amun, dem "Herrn

des Himmels" (rechts).

Die Blöcke unten zeigen links: die "Gute

Göttin" Maat-ka-ra, die den ihr gegenüber stehenden Gott Amun

anbetet.

Rechts wird die "Gute Göttin" Maat-ka-ra von

Amun-Ra, "Er, der das Herz befriedigt" umarmt. Links davon

ist die "Tochter des Ra" Hatschepsut beim Ruderlauf vor dem

ithypallischen Amun, dem "Herrn der Throne der Beiden

Länder" zu sehen. Sie hält in ihren Händen ein Ruder mit dem

Blatt nach unten und in ihrer Linken Hand ein seltsam abgewinkeltes

Instrument, das nach Hannig (Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch, 1995,

S. 1101) die Hieroglyphe A5 darstellt - möglicherweise ein

Instrument zur Steuerung eines Schiffes. Die Königin trägt die Rote

Krone von Unterägypten - was zum nördlichen Landesteil passt. Die

Beischrift besagt, dass sie von Amun begrüßt wird: Sei mir

willkommen, geliebte Tochter Maat-ka-ra, in Frieden, die meinen Leib

öffnet".

|

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Das Bildprogramm auf der Nordseite der

Kapelle

Die Fassaden der Nord- und Südseite

der Kapelle zeigen (insbesondere im 3. und 5. Register) im Wesentlichen den

Festtagskult, die großen Zeremonien der Königsherrschaft. Erstmals werden

sie unter Hatschepsut dokumentiert: das Opetfest von Luxor und das seit dem

Mittleren Reich bekannte Talfest von Deir el Bahari. Auch das seit der

Frühzeit belegte königliche Thronjubiläum, das Sedfest spielt in dem

Festtagskult eine besondere Rolle. Auf den Blöcken der Roten Kapelle ist

dieses aber nur in Einzelszenen dargestellt.

Im Mittelpunkt der Darstellungen stehen

auf der Nord- und Südseite der Roten Kapelle die Prozessionen anlässlich von

Götterfesten mit den dazugehörigen Festumzügen und den Kulthandlungen. Auf

der Nordseite sind das im 3. und 5 Register das "Fest vom schönen

Wüstental", das von Karnak aus über den Nil zum Tempel der Königin nach

Deir el Bahari führt. Im 3. Register ist jeweils der Auszug der Prozession

vom Karnaktempel aus und im 5. Register ihre Rückkehr dargestellt.

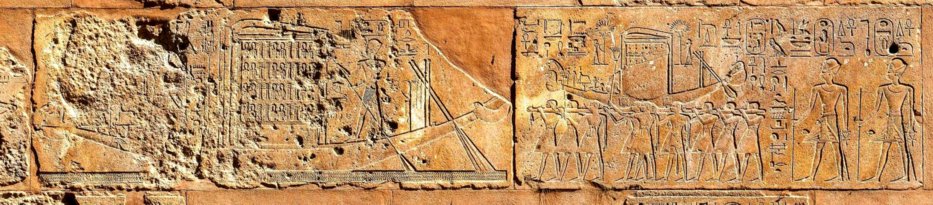

Rote Kapelle - Open Air Museum

- Großes Festopfer

Nordwand, 3. Register, Block 273 - linke Seite |

Großes Festopfer vor dem Sanktuar

des Amun-Re in Deir el Bahari. Hatschepsut (vorne) und Thutmosis III.

(dahinter) weihen 4 Register in verschwenderischer Fülle mit

Opfergaben: im untersten Register sehen wir Geflügel aller Art, im 2.

Register darüber Lieberationsgefäße auf Ständern (Nemset- und

schlanke hes-Vasen), die mit Wasser gefüllt sind, im 3. Register

Rinderschenkel, Obst und Gemüse und Brote und im obersten Register

mit Blumen verzierte Vasen, Getreidesorten und ein Ständer mit "nun"-Topfen

und darüber gekreuzten Lotusblüten.

Thutmosis gibt eine Weihrauchspende. Vor Hatschepsut steht eine

Ritualanweisung: "Viermaliges Weihen des Großen Opfers für

Amun-Re, während (er) ruht in Djeser-Djeseru Amun". Hinter

Thutmosis III. steht das Epitheton "An der Spitze der Kas aller

Lebenden". Hatschepsut hält Szepter und Hedj-Keule in

ihren Händen.

|

Bild: Markh, engl.,

Wikipedia, 2005 public domain |

Rote Kapelle - Open Air Museum

- Großes Festopfer

Nordwand, Block 40 - 3. Register |

Der Block 40 zeigt (lt. der

Beischrift vor der Götterbarke) Festival-Aktivitäten aus dem

"Schönen Fest vom Wüstental" - das "Herauskommen der

Prozession aus dem Tempel von Karnak" und aus der Beischrift

hinter der Barke ist zu lesen "das Schreiten des Prozessionszuges

zum Ufer des Kanals, um mit dem Schiff zum Tempel von Djeser-Djeseru

zu fahren".

Auf der rechten Seite des Bildes steht Thutmosis III. (lt.

Beischrift) "Der König von Ober- und Unterägypten, Herr des

Ausführens der Kulthandlungen, Men-cheper-Ra, dem Leben, Dauer und

Macht gegeben ist, wie Ra". Lt. Beischrift unter seiner Hand

bringt er ein Weihrauchopfer dar.

Vor ihm stand original die Königin (Hatschepsut), deren Figur

vollständig getilgt worden ist.

|

Bild: Cortesy to

Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Aus den Folgen der Szenen wird deutlich, dass die

Darstellungen auf der Roten Kapelle von unten nach oben gelesen werden

müssen. Im 3. Register (von unten) befinden sich die Szenen mit dem Auszug

der Prozession aus dem Karnaktempel (/siehe Bilder oben) und im 5. Register

wird jeweils die Rückkehr vom Djeser Djeseru über den Nil nach Karnak

dargestellt (siehe Bilder unten).

|

Rote Kapelle - Nordfassade - das "Schöne

Feste vom Wüstental" |

| Register 5 (Block 126): Rückkehr vom Djeser Djeseru

(Totentempel) in Deir el Bahari. Die Prozession (rechtes Bild)

befindet sich noch auf der Westseite des Nils. Lt. Inschrift tragen

die Priester die "Barke des Amun auf dem Landweg zum Kanal".

Hatschepsut und Thutmosis III. folgen der Barke.

Register 5 (Block 291): - links: Die Barke des Amun

(beschädigt) befindet sich auf dem Schiff des Amun-Re "Userhat-Amun"

und wird über den Nil transportiert. Thutmosis III. steht rechts

hinter dem Barkenschrein am Ruder. |

|

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Rote Kapelle - Open Air Museum

- Nordwand, Register 5. und 6.

- Opferhandlungen und Rückkehr der Barke von Deir el Bahari nach dem

Karnaktempel - |

| Im oberen 6. Register steht

Hatschepsut links auf dem Block 257 vor dem Gott Atum, "dem Herrn

der beiden Länder, dem Herrn von Heliopolis" (links) und bringt

ihm ein Weihrauchopfer dar (Beischrift unter der Opfergabe) Auf dem

rechten Block (193) steht die Königin vor dem Gott Month, dem Herrn

von Theben", der links von ihr steht und spendet Wasser. Hinter

Hatschepsut steht ihr königlicher Ka.

Block 303 im 5. Register zeigt eine Festivalszene und

zwar vom "schönen Fest vom Wüstental". Links im Bild steht

Hatschepsut (vorne) und hinter ihr Thutmosis III., der lt. der

Beischrift unter seinen Händen ein Weihrauchopfer für Amun-Re

darbringt. Vor ihm steht die "Gute Göttin, Herrin der Beiden

Länder, Maat-ka-Ra", welche 4 Kästen - die jeweils auf einem

Schlitten montiert und mit Straußenfeldern der Maat dekoriert sind

und weiht die Kästen für Amun-Re.

Rechts im Bild ist die Prozessionsbarke des Amun-Re zu sehen.

Bug und Heck der Barke sind mit einem Widderkopf dekoriert - jeder der

Köpfe ist mit einem Uräus gekrönt, der in einem Gehörn eine

Sonnenscheibe trägt. Unter einem Baldachin steht ein Naos, der eine

Götterstatue enthält. Der Naos enthält die Form des

oberägyptischen "pr-wr"-Heiligtums.

Die Prozessionsbarke wird von mehreren Priestern - darunter zwei

Sem-Priester (erkennbar in der Mitte an ihren Pantherköpfen am

Gürtel) getragen. Der 3. Priester vorne trägt einen Wedel und vor

ihm steht eine Schutzformel.

Vorne auf der Barke steht die Besatzung - eine Göttin mit

Hathor-Gehörn und Sonnenscheibe steht hinter dem Widderkopf am Bug,

daneben steht Maat, die an ihrer Feder zu erkennen ist. Hinter den

beiden Göttinnen folgt ein Königssymbol auf einer Standarte (eine

menschenköpfige Sphinxfigur mit Doppelfederkrone und dem gekrümmten

Götterbart.

Dahinter folgen 3 in Richtung des Götterschreins gewendete

Figuren: eine Königsgestalt mit einem "nemes"-Kopftuch, der

zwei "nun"-Gefäße vor dem Naos opfert; davor eine weitere

menschenköpfige Sphinxfigur, die einen Krug hält. Direkt vor dem

Naos - und auch dahinter am Heck - kniet jeweils eine Figur, welch

anscheinend die Standen des Baldachin festhält.

Auf dem Heck der Barke befindet sich auch noch ein Steuermann.

(2). |

Bild: Courtesy

Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

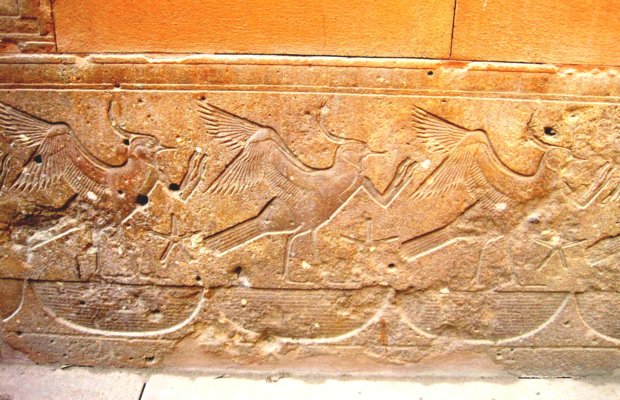

Rote Kapelle /Nord-Wand - Das "Schöne Fest

vom Wüstental"

- Nordfassade, 5. Register, Block 61 und 128 - |

| Die Prozession ist nun ans Ziel

gelangt. Nach der Rückkehr der Barken folgt der feierliche Empfang im

Karnaktempel, wo das Fest "vom schönen Wüstental" seinen

Höhepunkt erreicht. Der linke Block (61) zeigt Musik und Tanz - ein

blinder Hafner singt ein Lied und hinter ihm werden Tänzer und

Tänzerinnen bei einem sakralen Tanz, den die Beischrift als

"Tanz der Tänzerinnen" beschreibt, dargestellt. Sechs fast

unbekleidete Tänzer und Tänzerinnen werden hier in einem

"Überschlag nach rückwärts mit wehenden Haaren" gezeigt.

Hinter ihnen stehen zwei nach vorn gebeugte Frauen, die lt. Emma

Brunner-Traut "in einem Zustand der religiösen Verzückung"

sind. Im unteren Register sehen wir drei weibliche

Sistrumspielerinnen und drei männliche Taktgeber. Ganz links befinden

sich zwei weitere tanzende Priester, welche in der Beischrift mit

"Tanz der Tänzer" beschrieben werden.

Rechter Block:

Auf dem sich nach rechts anschließenden Block (Nr. 128) sehen wir

die Barke des Amun, welche nach ihrer Rückkehr in die

"Alabaster-Kapelle" von Amenophis I. mit dem Namen

"Bleibend ist das Denkmal des Amun" aufgestellt wurde.

Hierbei handelt es sich aber nicht um eine der Barkenstationen am Prozessionsweg,

noch um eine der von Hatschepsut erbauten Sanktuare, da den Namen

ihrer Kapelle immer ihr Thronname vorangestellt wurde. Wahrscheinlich

war diese Kapelle zur Zeit von Hatschepsut noch in den Opferkult mit

einbezogen.

Die Szene auf diesem Block ist spiegelbildlich zur Darstellung

des Blocks 102 auf der Südwand, so dass beide in die gleichre

Richtung weisen (2). Im Unterschied zur Darstellung auf der südlichen

Wand trägt die Königin hier die Rote Krone. Die Inschrift rechts

unter der Barke lautet: "Halt machen / Haltepunkt im Tempel / aus

Alabaster "Bleibend ist das Denkmal Amuns" (Übersetzung

Michael Tilgner).

Vor der Barke steht links ein bauchiger "nemeset"-Krug

und zwei hohe Opferständer und die Königin mit einem Apis-Stier im

Kultlauf. Dieser Kultlauf ist ein sehr altes Ritual - wobei hier aber

immer nur Hatschepsut als König bei den Kultläufen auftritt, niemals

Thutmosis III. Die Beischrift vor der Königin lautet: "Feld

übergeben, viermal" und über dem Stier lautet: "Lauf

des Apis-Stier". |

|

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

|

Nordwand der Roten Kapelle

7. und 6. Register (Roter Quarzit)

Das Bild im 6. Register (unten auf dem Bild) zeigt

den Block 207 - der Abschlussblock rechts davon fehlt. Hatschepsut

("Tochter des Re - geliebt von ihm ewiglich) weiht hier einen

Stapel von Opfergaben, darunter Vasen, an Amun, den König der Götter,

hinter dem die Göttin Amunet, nach links gewendet steht.

7. Register: (oben) - der Block 53 darüber zeigt

Hatschepsut (rechts), die einen Stapel Gold an den ithypallischen Gott

Amun "Herr der Throne der beiden Länder" weiht.

Auf der rechten Bildseite ist der Abschluss der Wand durch den Rundstab

zu sehen.

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten |

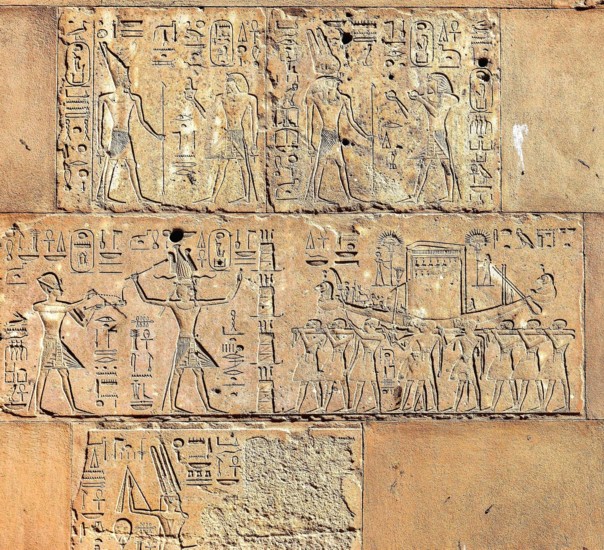

Südwand:

Während auf der Nordfassade in den

Registern 3 + 5 das "Fest vom Schönen Wüstental" dargestellt wird,

das von Karnak aus über den Nil u. a. zum Totentempel in Deir el Bahari und

zurück dargestellt wird, zeigen die Bilder auf der Südfassade im 3. und 5.

Register die "Opetfest-Prozession" zum Tempel von Luxor. Das

"Opetfest" war in der Pharaonischen Zeit das bedeutendste und

längste der jährlichen Feste in Theben und ist erstmals unter Hatschepsut

belegt und auch auf den Quarzitblöcken der Roten Kapelle ausführlich

dargestellt worden.

Gewidmet ist das Opetfest dem Gott Amun von

Karnak. Dieser besuchte alljährlich das Heiligtum des "Südlichen

Opet" (in Hieroglyphen.: Jp.t-rsj.t) -

welches heute der Tempel von Luxor ist, der als seine Geburtsstätte gilt. Das

südliche Opet wird auch allgemein als Südliche Residenz oder Südliches

Heiligtum des Amun von Karnak gedeutet. Die Darstellungen auf den Blöcken der

Roten Kapelle berichten uns viele Einzelheiten über den Verlauf der

Prozession von Karnak nach Luxor und die Reise auf dem Nil zurück (4).

Den Höhepunkt dieses

mystischen Rituals bildete die persönliche Begegnung des Königs mit dem Gott

Amun-Re von Karnak in dessen Barkensanktuar, wo die göttliche Kraft des

Königs sich erneuerte. Sein "Ka" vereinigte sich mit dem seiner

königlichen Vorfahren und die göttliche Kraft ging auf den König über. Die

geheimen Riten und Mysterien wurden weder bildlich noch textlich

wiedergegeben. Es wird aber detailliert über die öffentlichen Prozessionen

berichtet. Nach der persönlichen Begegnung mit dem Gott verlässt

der König die geheimen

Räume und präsentierte sich einem ausgewählten Kreis von Würdenträgern

(den Priestern und hohen Amtsträgern) als ein verjüngter und mit der

göttlichen Macht neu aufgeladener König (4).

Rote Kapelle -

Südwand mit Opet-Prozession / Block 135 |

| Block Nr. 135 im 3. Register zeigt die

Opet-Prozession vom Karnak-Tempel auf dem Landweg zum Luxortempel -

entlang der 6 Wegestationen (Barkenschreine) der Hatschepsut. Die

Königin (ganz links) vollzieht ein "Weihrauch-Opfer" (jr.t

snTr n Jmn-Ra" für Amun-Re (Weihrauch spenden für

Amun-Re).

In allen Darstellungen trägt die Barke des Amun an Bug und Heck

einen Widderkopf, der in Fahrtrichtung schaute. Rechts neben der Barke

steht eine der Osiris-Figuren von Hatschepsut.

Die Barke wurde kurzfristig in der 4. Wegestation auf dem Weg

zum Luxortempel abgestellt. Der Name der Station lautet: "Die 4.

Station der Maat-ka-re, die das das Ruder oder den Arm (?) des Amun

kühlt" (nach Nims, 1955) (2) (Inschrift auf der linken Seite

neben dem Podest.

Vorne am Bug befindet sich die Besatzung der Barke, die

ausschließlich aus Göttern und Königen besteht, kleinen Figuren,

die wohl aus Gold oder zumindest vergoldet waren. Am Rumpf der Barke

befindet sich ein Udjat-Auge als Schutzsymbol - eine Besonderheit der

Zeit von Hatschepsut. Es ist in dieser Funktion weder bei ihrem Vater

Thutmosis I. noch bei ihrem Gatten Thutmosis II. oder ihrem Nachfolger

Thutmosis III. zu sehen - erst bei Tutanchamun schmückt den Rumpf

seiner Amun-Barke wieder dieses Schutzsymbol, das bis ans Ende der 18.

Dynastie beibehalten wurde (4). |

|

Bilder: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

Neben den Darstellungen des

"Opetfestes" zeigen die Bilder auf der Südwand auch den Weg der

Prozession von Karnak nach Luxor, der von sechs gleich gestalteten

Wegestationen (Stationskapellen) der Hatschepsut gesäumt wurde, die auch

archäologisch nachgewiesen werden konnten. Fünf dieser Stationskapellen oder

Barkenstationen sind auf den Darstellungen der Roten Kapelle erhalten

geblieben. Die Träger konnten dort die Barke absetzen und sich ausruhen,

während die notwendigen Kulthandlungen vollzogen wurden (1). Die 1.

Wegestation, deren Name lt. Inschrift "Amun von der Treppe vor dem pr-hn

lautet (nach Otto 1952) wurde von den Bauforschern an der Westseite des

Heiligen Sees gefunden, direkt vor dem Tempel der Mut - gegenüber dem kleinen

Tempel des Kamutef. Auf der Roten Kapelle ist sie auf der Südfassade im 3.

Register dargestellt und namentlich genannt (Block 300). Thutmosis III.

verbrennt Weihrauch vor der Barke, die danach in der Barkenstation abgestellt

wird. Auf der linken Seite der Barkenstation steht Hatschepsut und opfert

Weihrauch

|

Rote Kapelle - Südseite

mit Sockelband aus Diorit |

| Die Blöcke aus rotem Quarzit aus den "Roten

Bergen" von Djebel Akhmar/nahe Heliopolis zeigen auf der rechten

Seite der Südwand - über der Sockelleiste aus Diorit - zeigen im 2.

und 3. Register einen Orakeltext während einer Prozession nach

Karnak, der sich über die gesamte untere Reihe auf der Südseite

streckt und sich mit der Erwählung von Hatschepsut zum König

durch ein Orakel des Amun-Re beschäftigt.

Im 3. Register (über dem Orakeltext) wird die Opet-Prozession

vom Karnak-Tempel nach Luxor - entlang der 6 Barkenstationen der

Hatschepsut dargestellt (Block 226). Sie beginnt rechts im 3. Register

mit dem Auszug aus der Barken aus dem Tempel von Karnak. Die Barken

werden hier von den Priestern auf ihren Schultern getragen. Einige der

Reliefs wurden zerstört (vor dem Podest der Barke des Amun aus auch

beim Prozessionszug). |

|

Bilder: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

Außer der 1. Wegestation

der Prozession aus der Zeit der Hatschepsut ist nur noch die letzte der sechs

Barkenstationen bekannt - diese steht heute im Bereich des Luxor-Tempels und

wurde in der 19. Dynastie von Ramses II. in seinen großen Vorhof mit

eingebaut bzw. zu einer 3-Räume-Kapelle mit eigenen Barkenräumen für Amun,

Mut und Chons umgebaut. Nur noch die 4 zierlichen Papyrusbündelsäulen aus

rotem Granit und der Architrav stammen aus der Zeit von Hatschepsut.

Die Rückkehr der

Prozession zum Karnak-Tempel erfolgte im Gegensatz zum Auszug auf der Hinreise

zum Luxor-Tempel überwiegend auf dem Nil. Die Barke wurde an der Anlegestelle

am Nil auf das große Schiff des Amun mit dem Namen "Amun-Userhat"

verladen und dann zum Kai des Karnak-Tempels gerudert. Der letzte Abschnitt

der Strecke zurück zur Roten Kapelle erfolgte wieder auf den Schultern der

Priester (1).

Auf der linken Seite der

Südwand befindet sich auch eine Stiftungs-Darstellung über die

"Errichtung der beiden Obelisken", in denen Hatschepsut sich für

die Weihegaben für ihren "Vater" Amun lobt, was wohl ein Teil ihres

Legitimationsprogramms ist. Die Szene zeigt auf der linken Seite den

"Vollkommenen Gott, Herrin der Beiden Länder, Maat-ka-ra" vor den

beiden gestifteten Obelisken - während auf der rechten Seite des Blocks

Amun-Re die Stiftungsgaben (die beiden Obelisken) in Empfang nimmt. Die

Beischrift besagt, dass der König/die Königin selbst die 2 großen Obelisken

für den Vater Amun-Re vor "der Erhabenen Säulenhalle" (Wadjit-Halle)

errichten ließ, "die ganz mit Elektron umkleidet waren und deren Höhe

den Himmel erreichten und die Beiden Länder erhellten, wie Aton. Niemals

geschah dergleichen seit der Urzeit des Landes. Ihr möge Leben gegeben

werden, ewiglich".

Vestibül

Das

"Vestibül" (altägyptisch: wesechet-hetep / wsx.t-Htp)

hat die Funktion eines Opfertischsaals und ist der Raum für die täglichen

Opfergaben, Opferweihungen und Opferrituale. Die Ägyptologen nehmen an, dass

die Opfergaben hier wohl mit Wasser besprengt wurden, das dann durch die

rechts und links des Hauptportals im Boden sichtbaren seitlichen Abflussrinnen

das überschüssige Wasser nach draußen geleitet wurde.

Im Bildprogramm

des Vestibüls waren die Architekten der Kapelle bemüht - gemäß dem

Prinzip, das Bildprogramm nach seiner Funktion zu gestalten - die Wandreliefs

mit der Darstellung des gesamten Opferrituals in möglichst vielen

Einzelbildern zu dekorieren - ergänzt durch Reinigungszeremonien für den

Eintritt ins Allerheiligste und mit den Tempelgründungsritualen.

Das Vestibül der

Roten Kapelle besaß keine Sockelzone, sondern zeigt im 1. Register

"Besucher", die nur in diesem Raum der Roten Kapelle zu finden sind

(4). Es sind die sog. "Rechit-Vögel" (wird mit "Kiebitz /

Kiebitzvolk" übersetzt und steht u. a. für die Untertanen des Königs,

Hörige, oder auch nur für "Menschen". Die Darstellung des

Rechit-Vogels auf dem "nb"-Zeichen

(Korbhieroglyphe) mit zur Anbetung erhobenen Händen, meist vor dem

Königsnamen, stellt nach allgemeiner Auffassung die Anbetung des Volkes an

den König dar - als symbolische Präsenz des Volkes. Wo immer das Symbol der

Rechit-Vögel im Tempelbereich auftaucht, weist es auf die Orte hin, an denen

ein größerer Personenkreis als das sonst im sehr strengen Tempelreglement

zugelassen wurde oder das Volk zumindest symbolisch präsent war (4).

|

Umlaufender Fries im Vestibül der Roten Kapelle

mit Rechit-Vögeln - 1. Register, Block 38 |

|

Die gekreuzten Flügel der "Rechit-Vögel"

auf dem unteren Fries in dem Vestibül sind auf dem Rücken

zusammengebunden. Die menschlichen Arme und Hände sind anbetend erhoben

(erst seit der 18. Dynastie - vorher waren sie tiergestaltig). Diese

Darstellungen sind ein Symbol für die anbetenden Untertanen. Dieser

wunderschöne "Rebus" - die Vögel auf dem "neb"-Korb

- alles vor einem fünfzackigen Stern, welcher "anbeten"

bedeutet. |

|

Bild: Courtesy Elvira Kronlob, Engelskirchen |

Tabelle mit den Szenen auf den Wänden des

Vestibüls:

(Tabelle nach 4 und 2)

| Register |

Südwand

|

Nordwand |

| 8 |

Thutmosis III. beim Opfer vor Amun |

Thutmosis III. beim Opfer vor Amun |

| 7 |

Hatschepsut in Ritual und Opfer vor Amun

und Amaunet |

Hatschepsut in Ritual und Opfer vor

Amaunet |

| 6 |

Hatschepsut beim täglichen

Kultbildritual vor Amun |

Hatschepsut beim täglichen

Kultbildritual vor Amun |

| 5 |

Kultläufe - Vasenlauf |

Kultläufe - Ruderlauf |

| 4 |

Hatschepsut [opfernd] vor Amun und

Amaunet |

Hatschepsut [opfernd] vor Amun und

Amaunet |

| 3 |

Reinigungsrituale und [opfernd] vor Amun |

Einzug in den Tempel, Festschreibung der

Jahre |

| 2 |

Hatschepsut beim Eintritt in das

Vestibül |

Tempelgründungsrituale |

| 1 |

Es sind keine Blöcke auf der

Südwand vom Sockel erhalten geblieben. Vermutlich waren hier aber -

ebenso wie auf der Nordwand "rechit"-Vögel auf dem

Nb-Zeichen, anbetend vor [Amun] dargestellt. |

Rote Kapelle, Innere Nordwand des

Vestibüls / 6. - 8. Register (von unten nach oben) |

von rechts nach links - oben: Block

231, 224, 310, 224 - darunter: 7. Register: Block 153, 100

- 6. Register: Block 162, 15 |

| Auf ihren Darstellungen in der Roten Kapelle betonte

Hatschepsut nicht nur die Nähe zu ihrem göttlichen Vater Amun-Re,

sondern auch ihre Bindung an die weiblichen Gottheiten, insbesondere

ihre Bindung an Hathor, die uns auch aus den Bildern in dem Totentempel

von Hatschepsut bekannt ist. Weniger bekannt ist die Rolle der Göttin

Amaunet, die wir hier in den Bildern der Roten Kapelle sehen ebenso wie

die der Göttin Mut, der als "Mutter" übersetzt werden kann

und die auch im Amun-Tempel in Karnak eine wichtige Rolle spielt.

Block 231 - rechts oben:

Die Bilder im obersten Register zeigen ausschließlich Thutmosis und

wurden wohl erst nach dem Tod von Hatschepsut dekoriert (oder

hinzugefügt). Auf dem Block 231 sehen wir Thutmosis III., der Amun-Ra,

dem Herrn des Himmels, zwei Gefäße mit Milch darbringt.

Block 224 - links daneben:

Thutmosis III. weiht 4 x 3 Tische, die mit Gefäßen für Amun-Re

bepackt sind. Hinter ihm befindet sich sein Ka.

Block 310 - ganz links:

Thutmosis III. präsentiert drei Opferaufstellungen for dem

ithypallischen Amun-Re, König der Götter.

Block 153 - Register darunter rechts:

Der Block ist zweigeteilt: rechts steht Hatschepsut (mit dem "nemes"-Kopftuch

und dem Uräus) vor der Göttin Amaunet, Herrin des Himmels, die in

Karnak residiert, und wird umarmt.

Block 100 - in der Mitte:

Hatschepsut kniet mit 2 Gefäßen Wein in den Händen, bekleidet mit

"nemes"-Kopftuch und Uraeus vor einem dreistöckigen

Opferaufbau und bringt diesen dem ithypallischen Gott Amun-Re dar. Auf

dem Opferaufbau befinden sich drei Reihen mit Gaben, darunter ein Stier,

Gemüse, Brot, Enten etc.

Block 162 + 15 - Register 6:

Auf dem Block 162 im 6. Register opfert Hatschepsut - mit dem "nemes"-Kopftuch

und dem Uräus - lt. der Beischrift zwischen König und Gott, zwei

Gefäße mit Weihrauch an den ithypallischen Amun-Re, Erster der Beiden

Länder, Herr des Himmels, Fürst von Heliopolis. |

Bild: Courtesy to Elvira Kronlob

- alle Rechte vorbehalten - |

Sanktuar:

Nur wenige Personen hatte Zugang zum Sanktuar. Hier

ruhte die Barke des Amun-Re auf einem als Kapelle gestalteten Sockel - wie auf

einem Thron. Die Dekoration im Inneren des Sanktuars zeigt im 3., 4. und 6.

Register auf der Nordwand Szenen des täglichen Rituals am Götterbild, sie

sie die Priester jeden Morgen - als Vertreter des Königs - durchführten. Man

nahm die Figur der Gottheit (in Gestalt ihres Kultbildes) vorsichtig aus dem

Schrein, reinigte und salbte sie und kleidete sie an. Danach wurde sie mit

Nahrung versorgt. Musikalische Darbietungen begleiteten häufig das Ritual

durch Sänger und Sängerinnen mit Sistren (Rasseninstrumente der Göttin

Hathor).

Der heutige Tourist, der die Rote Kapelle durch

das Portal auf der westlichen Seite betritt, schreitet nach Osten durch das

Vestibül in Richtung des Barkensockels ins Innere. Ihn erwarten auf den

Wänden im Sanktuar unterschiedliche Darstellungen: auf der Nordwand lebhafte,

abwechslungsreiche Szenen der verschiedenen Rituale. Viele davon zeigen die

Königin vor den Göttern, aber auch die täglichen Kulthandlungen, die im

Tempel von Karnak (aber nicht in der Roten Kapelle) vollzogen wurden.

Im 5. Register auf der Süd- und Nordwand

des Sanktuars wird die zentrale Szene im Inneren dargestellt, deren einziges

und vielfach variiendes Thema die Königin Hatschepsut selbst ist, doppelt und

in Begleitung ihrer Ka-Statue, beim Opfer vor dem Gott Amun-Re. Dieser ruht in

seinem Schrein in seiner Barke, mitsamt der beiden Tragestangen auf dem

kapellenartigen Sockel steht. Darunter befinden sich die Hieroglyphen für die

Göttin Maat und davor typische Opferständer mit den Lotos-Stängeln. Zwar

tragen die beiden Figuren der Hatschepsut den gleichen Königsschurz, aber der

Kopfschmuck ist unterschiedlich, vorne die einfache, kurze Lockenperücke und

hinten das königliche Chat-Kopftuch.

|

Rote Kapelle Karnak - Sanktuar / Nordseite -

Block 31 |

| Auf diesem Block erscheint Hatschepsut zweimal und

in Begleitung ihrer "Ka-Standarte" beim Opfer vor der aufgeständerten Barke des Amun, die mitsamt den beiden Tragestangen

auf dem kapellenartigen Socken (ihrem Thron) ruht. Darunter liegt die

Phinthe in der abgescrägten Form der Hieroglyphe der Göttin

Maat. Davor stehen zwei Opferständer mit ihren Lotus-Stängeln.

Hatschepsut, über der ihre Kartusche mit ihrem Thronnamen Maat-ka-re

steht, opfert vorne ein Collier mit Falkenkopf-Verschlüssen (wsx)

dahinter mit ihrem Geburtsnamen

"Hatschepsut" in der Kartusche über ihrem Kopf, ein Tablett

mit den Hieroglyhen für Stoffe (mnx.t).

Ganz links ist ihre Ka-Standarte

mit dem Thronnamen in ungewöhnlicher Schreibung zu sehen. |

|

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- all rights reserved - |

Feindvernichtungsritual durch

die Gottesgemahlin

Einmalig bei den Darstellungen auf der Roten Kapelle

ist das "Feindvernichtungsritual", das von der Gottesgemahlin des

Amun durchgeführt wird. Sie erhält vom Gottesvater eine Fackel und vollzieht

ein magisches Verbrennungsritual an den knienden Gefangenen, deren Arme auf

den Rücken zusammengebunden sind - das Symbol des überwundenen Feindes

schlechthin.

Hier wird die Gottesgemahlin in einer

Rolle dargestellt, die ansonsten nur für den König selber vorbehalten ist.

Die Maat zu erhalten und die "Isfet" (Wort aus der ägyptischen

Mythologie - zu dt.: Unrecht oder Gewalt - siehe Jan Assmann, Ma'at /

Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, Beck'sche Reihe Band 1403

1990) zu vernichten war ein königliches Privileg - ähnlich wie die Symbolik

des "Erschlagen der Feinde". Die Identität der Gottesgemahlin ist

nicht geklärt - Hatschepsut gab dieses Amt auf, als sie sich zum

"König" krönen ließ. Ihre Nachfolgerin war die Prinzessin

Neferura, die aber in ihrem 16-17 Jahr vermutlich schon starb. Eine namentlich

genannte Nachfolgerin in der Regierungszeit von Hatschepsut ist nicht bekannt.

|

|

Sanktuar Nordwand 2. Register,

Block 147

Einzug der Gottesgemahlin/Gotteshand

Dieser Block und der danebenliegende

Block 37 gehören in der Szenenfolge zusammen. Links wird der Einzug der

Gottesgemahlin/Gotteshand in den Opferhof dargestellt. Die Prozession

wird jeweils angeführt vom Gott Thot, begleitet von einer

Henutet-Priesterin, Henutiu-Priestern mit den Dienern der

"Gottesgemahlin und Gotteshand"in den Tempelhof.

Links in der Beischrift steht:

"Ausziehen zum Opferhof. Vollziehen eines Brandopfers mit dem

[Feind] inmitten des Tempelvorhofes" und die Inschrift rechts

daneben lautet: "Sich aufstellen hinter ihm (= dem

Brandopferbecken). Feuer an das Brandopferbecken geben" (Quelle:

Grimm 1988 und 4).

|

|

Rote Kapelle Karnak - Sanktuar / Südwand

(Blöcke 164 + 48) |

| Hatschepsut opfert auf dem linken Block zwei

Gefäße mit Milch an Amun-Re (Block 164) - auf dem rechten Block ist

der Gott Amun-Re in seiner ithypallischen Gestalt zu sehen, die

ihn als Schöpfergott charakterisiert.

Die

merkwürdig aussehenden "Pflanzen" ? hinter Amun-Min (Block

48) scheinen Lattich-Pflanzen zu sein - die heilige Pflanze des Gottes

Min. Hinter dem Lattichbeet befindet sich eine Inschrift mit den

Worten von Amun-Min an Hatschepsut: "Ich habe dir gegeben, die

unendliche Jahre, indem du erschienen bist in der Königsherrschaft

über die Beiden Länder [wie] Re".

Die original rechts von ihm stehende Figur und Kartusche der

Hatschepsut wurde zerstört.

|

|

Bild: Courtesy Kairoinfo4U

- all rights reserved - |

Rote Kapelle Karnak - Sanktuar /

Südseite - 4., 6. und 7. Register |

| 7. Register: ganz oben an der Südwand des

Sanktuars sehen wir zwei zusammenhängende Böcke mit vier (links) und

drei und einem Götterkollegium eingehüllten Gottheiten. Die Blöcke

rechts und links davon fehlen. Lt. den erhaltenen Beischriften sehen

wir hier die "Große Götterneunheit von Karnak" - alle in

identischer Gestalt - nur ihre Namen unterscheiden sich. Den

Göttinnen fehlt der Götterbart und sie tragen eine dreigeteilte

Perücke.

Auf dem linken Block (129) kniet (zerstört) Hatschepsut und

opfert vor einem Gott und drei Göttinnen: von links nach rechts -

Renenutet, Tenenut und Junit.

Auf dem rechten Block (67) opfert ebenfalls Hatschepsut vor

einem Opfertisch vor dem Gott Ames (links), der Göttin Waset und

einem Götterkollegium.

6. Register: (links - Block 258) Hatschepsut (zerstört)

opfert zwei Gefässe Milch an eine Erscheinungsform des thronenden

Amun.

6. Register: (Block 70) Hatschepsut (teilweise zerstört)

opfert zwei Brote zu einer Erscheinungsform des Amun.

6. Register: (Block 271) Hatschepsut (zerstört) opfert

Wein zu einer Erscheinungsform des Amun.

5. Register: (Block 136) Die Barke des Amun -

aufgeständert auf dem "Großen Sitz" im Sanktuar der

Kapelle. Vor der Barke befindet sich eine lange Opferliste. Die beiden

Blöcke links und rechts der Barke sind nicht mehr vorhanden. |

Bild: Courtesy to Kairoinfo4U

- alle Rechte vorbehalten - |

|

Rote Kapelle Karnak - Sanktuar / Nordseite (Block

259) |

| Auf dem Block 259 sind zwei Szenen zu sehen: links

führt Hatschepsut ein Libationsopfer vor dem ithypallischen Amun-Re,

König der Götter durch und auf der rechten Seite opfert sie

Weihrauch an Amun-Re in seiner ithypallischen Gestalt. |